会议议程

通讯|“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会(第四组)

通讯|“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会(第四组)

第四组的发言由西藏社会科学院巴桑旺堆研究员主持,中国藏学研究中心历史研究所所长张云研究员担任评议。

丝绸之路与藏族文化

第一位发言人是四川大学中国藏学研究所张延清副教授,他的发言题目是“丝绸之路与藏族文化”。

张教授首先介绍了吐蕃对丝绸之路的管控。兴起于雅隆河谷的吐蕃王朝,在先后征服苏毗和象雄部族后,势力大振,走上了扩张的征程,攻灭吐谷浑,称雄于青藏高原。吐蕃势力进入西域始自松赞干布收服苏毗、攻灭象雄。苏毗人本在藏北与新疆昆仑山和阿尔金山之间游牧,骁勇善战,是一个强悍的游牧部落。苏毗游牧民经常从昆仑山北下塔里木盆地,不断与于阗、鄯善等绿洲王国的居民发生冲突。松赞干布收服苏毗后,吐蕃势力从东线在苏毗人的引领下,进入塔里木盆地南缘。象雄与塔里木盆地南缘的丝路南道相连接,翻过喀剌昆仑山即可到达于阗。近年在象雄古国阿里的考古发掘证明,早在汉晋时期,作为丝绸之路上的重镇和节点,象雄通过丝绸之路与中原、波斯、印度等地有了物质交流和文化交往。这些发掘的文物有如1号墓出土黄金面具、王侯文鸟兽纹锦、几何纹锦、土方目纱,95MN1号墓地M3出土“王侯合昏千秋万岁宜子孙”等。吐蕃势力早在七世纪四十年代即已从东、西两线进入了西域,与西域城邦有了接触、往来。唐太宗贞观二十一年(公元647年)唐发动对龟兹战争,《资治通鉴》记载:龟兹王伐叠卒,弟诃黎布失毕立,浸失臣礼,侵渔邻国。上怒,戊寅,诏使持节、昆丘道行军大总管、左骁卫大将军阿史那社尔、副大总管、右骁卫大将军契苾何力、安西都护郭孝恪等将兵击之,仍命铁勒十三州、突厥、吐蕃、吐谷浑连兵进讨。至唐高宗龙朔二年(公元662年)前后,也就是吐蕃赞普芒松芒赞时期。进入西域的吐蕃势力策动龟兹反叛,唐因命苏海政为旭海道总管讨伐龟兹,并让兴昔亡、继往绝两可汗引兵一起进攻。而在这一行动中,因继往绝可汗阿史那步真与兴昔亡可汗阿史那弥射有怨,向苏海政诬告说“弥射谋反,请诛之。”苏海政不予考察,斩弥射并杀其部下,结果又引起了西突厥鼠尼施、拔塞干两部反叛。苏海政与步真引兵讨平了这两部。但在平叛后军回疏勒之南时,却遇上了“弓月部复引吐蕃之众来,欲与唐兵战”,而苏海政以“师老不敢战,以军资赂吐蕃,约和而还。”由于这次冤杀弥射,西突厥部落贰心于唐。不久,步真死,“十姓无主,有阿史那都支及李遮匐收其馀众附于吐蕃。”自此之后,西突厥的部众大多已投依吐蕃。

紧接着,张教授论述如何从藏经洞文献看藏语在丝绸之路上的传播。在吐蕃管控之下,藏语和汉语一道,成为丝绸之路的官方语言。吐蕃占领敦煌后,取消了私塾,私塾的功能代由寺院完成,寺院由此专门成立了寺学,用来培养藏、汉双语人才。

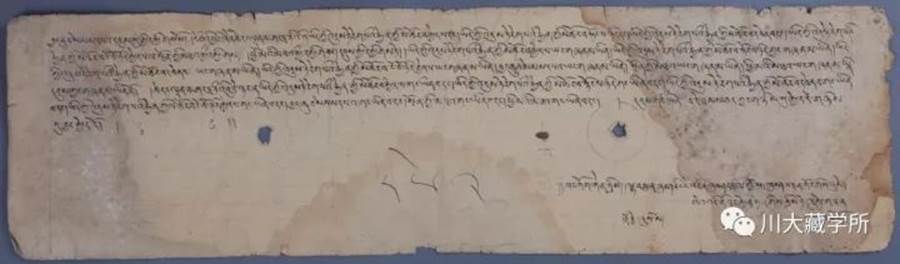

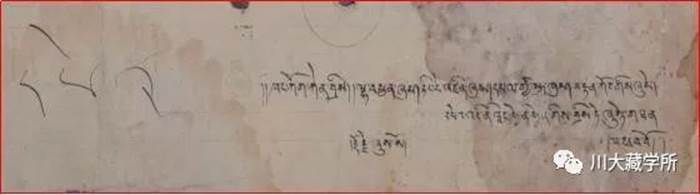

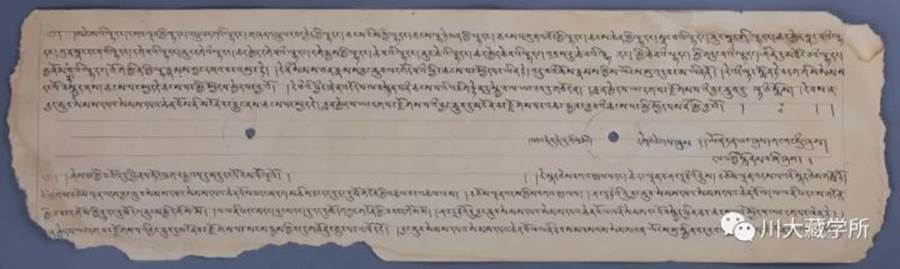

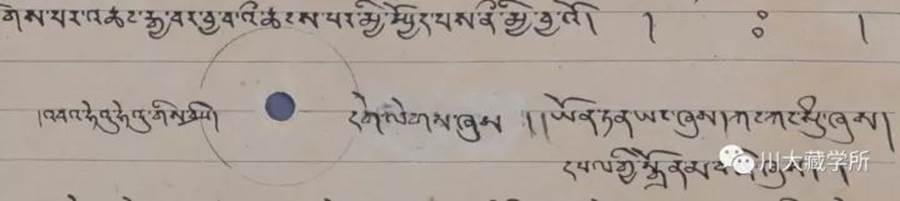

(甘肃省敦煌市博物馆Db.t.0397《十万般若波罗蜜多经》抄经题记)

这是甘肃省敦煌市博物馆《十万般若波罗蜜多经》抄经题记,切下来可以看到,这是吐蕃僧相贝吉云丹的题记,切下来能看到定埃增(ཏིང་ངེ་འཛིན།)字样。

这是甘肃省敦煌市博物馆藏Db.t.0397《十万般若波罗蜜多经》抄经题记,切下来能看到ཡོན་ཏན་ཡང་ཞས།字样,此外还有敦煌研究院藏DY•t.121的《般若心经》,上有吐蕃王妃贝吉昂楚署名的校经题记。吐蕃在控制敦煌期间组织了大量抄经书活动,不只有藏文佛经,还有汉文佛经,如北图藏北7573(海62)《金有陀罗尼经》汉语版的经书署名是抄经生张今今的汉藏双语签名,北图7985号《佛说无量寿宗要经》的抄经题记的汉人作者则直接省去了自己的汉语名字,而用其藏文名字署名。法藏P.2685沙州善護遂恩兄弟分家契(2-2)上有个人也以汉藏双语署名。法藏P.t.960《于阗教法史》的作者是一个精通藏语的汉人僧人。此外,从法藏P.t.1003“伊州李僧政贝登致沙州李僧政文书”,P.t.984C归义军节度使曹令公写给于阗王的信,以及P.t.1106V是于阗王写给曹议金的书信草稿等都证明吐蕃占领敦煌后很长一段时间,汉语和藏语是丝绸之路上的官方通行语。

最后,张教授结合一系列图片论述了敦煌莫高窟里的吐蕃元素。在莫高窟第158窟佛涅磐窟里有赞普的形象,由壁画拓片可以看到བཙན་པོ།(赞普)字样,站在前面的是赞普,赞普后面是唐朝的皇帝,见下图:

由于墀松德赞统治前期,武力大大扩张,东与唐朝相接,大体以陇山为界,北接回纥,西连大食,南并南诏,雄霸于中国西部、面积几乎占半个中国,吐蕃王朝臻于全盛;加之他在辖境内大力兴佛,广建寺庙,力度远超父辈,深受全体臣民拥戴,被尊称为“菩萨赞普”,并将此刻写于琼结桥头碑文中:……圣神赞普墀松德赞治下,异于四方之王,深谋远虑,权势强盛,上至大食之疆界,下至陇山之余脉,纳入治下,四面八方行使王权。如此辉煌之权势,全体臣民地域辽阔,生活富足,将永葆安乐。赞普心怀无上菩提之觉,传得出使间之教法,恩被四方。于是乎,一切有情,均受赞普之恩泽,由是,全体臣民,上尊号为“圣神菩萨赞普”。

(莫高窟第103窟维莫诘经变问疾图)

及至吐蕃王朝崩溃,吐蕃势力撤出西域时,吐蕃管控丝绸之路已近一个世纪,作为丝路大家庭的一员,当此时,吐蕃人已散居于丝路沿线。经过一个世纪的文化交流和民族融合,吐蕃元素已是多彩丝路上的重要底色,难以抹去。所以,张义潮在率众赶走吐蕃节儿、成立归义军政权后,藏文的通行和吐蕃元素的存在是不容忽视的客观存在。

最新发现的西藏自治区昌都市芒康县嘎托镇巴拉村大日如来、八大菩萨摩崖造像,还有西藏察雅仁达大日如来和八大菩萨摩崖造像,扁都口一佛两菩萨造像,扁都口摩崖造像为一佛两菩萨,造刻题记明确记载是由益西央监制。沿着益西央团队的造刻轨迹,高原丝绸之路与沙漠丝绸之路在张掖汇合,北上来到了敦煌,将来自吐蕃本土的大日如来与八大菩萨题材和波罗艺术风格带到了敦煌,有了榆林第25窟的大日如来与八大菩萨。

(榆林窟第25窟)

敦煌榆林窟第25窟,主室方形,中有佛坛,前室横方形,有长甬道。主室顶部塌毁,前室五代重修,原作保存十分完好。东壁密教“八大菩萨曼荼罗”,南壁观无量寿经变,西壁门两侧文殊变、普贤变,北壁为弥勒变。经变中观无量寿经变和弥勒变是敦煌经变中的上乘之作。

张教授用大量考古发掘文物和文献史料证明,丝绸之路自古以来就是东西方文明交流融汇、多民族相融共处的文明传播通道,也是沿线民族物质交流的商贸通道。吐蕃管控丝绸之路的近一个世纪,派出大量有识之士奔赴丝路,将丝路文明引进吐蕃,使封闭的青藏高原紧跟世界文明的节拍;同时,丝绸之路从语言文字、社会风俗、艺术式样等均打上了吐蕃的烙印。吐蕃王朝崩溃后,吐蕃势力退出了丝路,但丝路沿线仍然散居着吐蕃族群,他们已成为丝路大家庭中的一员,吐蕃语言及服饰等已为各个族群认可和接受,这就为中华民族的融合和丝路大家庭的形成做好了铺垫,也是古代世界中华民族交流融汇、和谐相处的一个缩影。

边疆地区的贸易路线:历史变迁与经济适应

第二位发言人是来自美国宾夕法尼亚大学州立大学的傅凯棣教授(Patrick Booz),他的发言题目是《边疆地区的贸易路线:历史变迁与经济适应》

傅凯棣认为,给了更好地了解他的发言,首先要从实际出发,了解研究对象——茶。进入康区和整个藏区的茶是一种比较特殊的茶,虽然名称各异,但其中最常见的是砖茶。他向大家展示了茶树、茶种子、茶叶的图片,值得留意的是,茶的种子比人们一般想象的种子都要大。茶的质量的高低取决于对茶树种植的把握和对茶叶的适时采摘。我们都知道清明茶以及不同时节采摘的不同品类的茶,值得注意的还有茶的历史渊源和甚至与茶相关的神话传说,如传说的蒙顶山区盛产的拥有百年历史的七大茶。

(雅安一茶厂,1937年)

傅凯棣由茶又引出了茶马古道上的茶马。中国古代的马来自蒙古、甘肃、青海、新疆、安多,我们要知道中国人对于马的真正需求来自军事需要。这种需要看起来不容乐观,汉人向来不善于驯养能够满足军需的高品质马,汉人养的马主要用于耕作和本地运输等,对于骑兵和战事所需的马匹,则由疆外引入,如宋朝强大的茶马贸易以及在贸易交汇区四川等地的茶马的来源。要用马匹运输茶,就需要压缩包装茶,散茶不便运输,只有经过压缩的砖茶才便于长距离的运输。

砖茶有许多形状、尺寸和质地,其对应的名称也数不胜数,学者甚至都不能一一指出不同类型的茶尤其是藏茶,成千上万的茶可能都不为人知,只知道是茶,不知其形状、尺寸、重量等。制作砖茶的工艺十分复杂,傅凯棣向大家展示中文版砖茶制作漫长而又复杂的过程,从种植、采摘、烘焙,到最后的压缩成砖再打包,每一道工序都十分复杂。令人惊奇的是,自宋代以来,所有藏茶几乎都来自四川地区尤其是当中的五个县,当中也有茶马古道如在北川或者陕西南部的茶马古道。千年来,数以百万的藏地僧人所饮的茶叶大多来自四川的五个县城。由于砖茶量大,所含木质较多,几乎看不到茶的叶子,其茶的质地一般不高。同时,砖茶的包装也多种多样,如用竹篾包、缝皮包等。

(泸定桥的背夫)

茶马贸易的运输,康定是茶马贸易的腹地。汉人认为是背夫在背运茶,藏人则用牦牛驮云,有时候驮运茶叶的牦牛成千上万,数量惊人。汉地背夫的人数更是数以百万,一个背夫一次所背的茶能达到160公斤,看起来就像一面移动的墙,面临可能被风吹倒的危险,许多背夫长途跋涉的运茶途中受伤,甚至丧命。人们惯之以背夫“健壮”的名号,事实上,很多背夫身体虚弱,大概有20%的背夫吸食鸦片,但总的来讲是勤劳勇敢的英雄。傅凯棣曾有幸采访过约摸20位还在世的背夫,他展示了其中一些背夫的照片,其中有一位高龄101岁的老人,虽然眼睛已经失明,记忆力却很好,乐意向作者分享他的人生故事。他最喜欢的是一位王姓老人,往雅安及以外背运藏茶25年。他们穿着草鞋背着茶,翻过冬天的山,山上留下一道长长的鲜血和泥泞交织的路。傅凯棣向大家展示了20世纪早期由谢尔顿(A.L.Shelton)拍摄的背夫背着茶叶过泸定桥以及翻山越岭去康定的照片,桥上有康熙碑纪念廓尔喀战争的胜利。又展示了藏地牦牛等待驮运茶叶的照片。当茶叶运到康定,需要进行二次打包。这项工作非常繁重,有大约6-7百万公斤需要切开,用皮革等进行缝制包装,以保护茶叶,也方便运输。同时,竹篾包装的茶叶容易刺到牦牛,而皮革缝制打包的茶叶不易惊动牦牛。

(背了25年砖茶的王先生)

傅凯棣通过历史上的西藏地图,展示从藏茶的运输地点勾勒出从灌县(今都江堰)到松潘等地的路线。地图大概来自1890年,也不是原版地图,里边的路线图不是特别清晰,但大体上勾勒出了主干道,主要在岷江沿岸展开,既是一条茶马古道,也是一条旅游线路。有趣的是,在这条路线上,人们不背茶,而用扁担挑,也用马匹运输。各种各样的茶叶集聚到松潘,运往拉卜楞寺等处。有一个当地人曾言他的父亲把茶运往拉卜楞寺。僧人和喇嘛对茶的需求量很大,有人说西藏僧人和喇嘛一天要饮30到100杯茶不等,这是无稽之谈。他们的确喝很多茶,但并没有这么多,按宁玛派的传统,一天最多喝17杯茶,一天17杯的量已经很大。

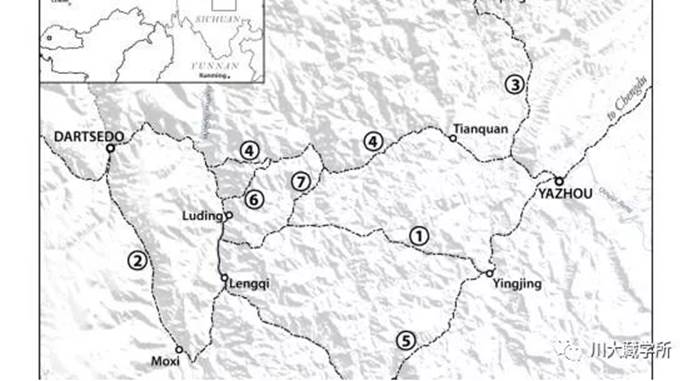

傅凯棣称自己对通往边疆地区的茶叶路线很感兴趣。从地理学的观点来看,jiatang、 中甸、 乍丫、康定、 松潘这几个站与站之间的里程差不多一样,中甸、康定、松潘是三个等距离的主要的贸易中心。所谓的茶马古道随着历史的改变也有所改变,茶马已经不再需要,茶马贸易在明末清初已经结束。当然,一些药材如著名的虫草也在茶马贸易中流通,比如康区和阿坝的各种土特产尤其是药材在茶马贸易中不断进入市场,一份四川的货物清单标明,从康定、阿坝运出来的物品中有差不多六七十种大件和成百上千种小件。高原上的边疆区域的茶马贸易主路固然重要,辅路也很重要,比如在成都、灌县、松潘、平武、北川之间,应该有一条被遗忘的道路。这块区域地形复杂,景观壮丽,1950年就被遗忘,但是还能看到一些实际存在的曾经应该是交通要扼的桥梁。把雅安、荥经、清溪(汉源县)、飞越岭、冷碛、泸定、康定等串在一起,恰好就是曾经的茶马贸易主线,但是继续查找,可以发现更多被遗忘的路线。傅凯棣认为要深入研究这些路线,不能只在地图上放大看,而要到当地做大量工作和实地调查,了解其历史和现状以及其美丽的景观,在动态中把握历史上四川各县与康定的交流与互动。

明中期汉藏交通中心的南移

第三位发言人是陕西师范大学中国西部边疆研究院罗宏博士后,他发言的题目是《明中期汉藏交通中心的南移》。

罗宏博士后首先介绍了研究背景,交通是明代构建边疆关系的一种重要手段。交通问题不仅是明初,同时也是明代中后期在藏区的治理过程中需要面对的一个大问题。朝廷在汉藏交通方面的举措在维系中央与地方的关系过程中起着非常重要的历史作用。自唐、蕃时代以来,西北地区及邻近的康北一带就是内地与西藏之间的一条主要交通线。这种影响一直持续到到宋、元,以至明初。至明代中期以后,情况开始发生转变。经康区南部,连接内地与朵甘、乌思藏的川藏道被定为官道,逐渐成为明代藏区僧俗往来,以及茶叶贸易的另一交通要路。明王朝的这一举措是自唐、蕃时代以来朝廷在对藏交通问题上的一次重大转向,使得汉藏间交通的重心由西北南移至四川和康区。在关于康区交通道路的研究中,对于明中后期汉藏交通发生的这场的转变,目前学界的关注仍然不够。

接下来,罗博士从以川藏道为正驿的政策的出台、朝廷视角下川藏道的路线、交通线南移的原因,以及汉藏间交通重心南移的影响四个方面,条分缕析地对明朝中后期汉藏交通的政策转变及路线进行了一个简要的梳理,并将之置于十五世纪以来明王朝边疆局势变化的大背景之下,分析路线南移的原因,并对这一政策造成的影响做探讨。

第一、政策的出台:以川藏道为正驿

明初对川藏道东段道路的修整与“立邮传”。正统年间,朝廷在藏区朝贡路线问题上的态度开始逐渐发生变化。明英宗正统五年(1440年)五月,据户部奏:“禅师葛藏奉命带剌麻僧徒共二十名赍诰命、敕书往乌思藏封阐化王等官。给与锣锅、帐房等物并马、骡、犏牛驮载食用。自出境日为始给与本色粮料一月,其余以官库之物折支,悉取给于四川布政司及行都司。”景泰元年(1450年)五月,“有番僧三人游方四川,道遇乌思藏进贡僧,遂与俱来贡。” 英宗天顺二年(1458年)五月,朝廷接受四川按察司佥事刘福的奏请,“命礼部移文四川布政司,今后乌思藏地方该赏食茶,于碉门茶马司支给。”

贡道南移正式的官方规定始于成化年间。宪宗成化三年(1467年),朝廷下令:“诸自乌斯藏来者皆由四川入,不得径赴洮、岷,遂著为例。” 自此,川藏道真正成为内地入藏的正驿。成化六年(1470年)四月,朝廷又再次重申了乌思藏赞善、阐教、阐化、辅教四王朝贡俱“由四川路入”的规定。新政策实行之初,在贯彻和执行层面仍旧遭到了很大的阻力。大量乌思藏僧俗仍经由陕西入贡。为了应对地方违例朝贡的压力,鼓励其经由四川入贡,朝廷在洮州和四川两处的朝贡赐例上做了调整。成化五年(1469年)乌思藏答藏王遣番僧自洮州来贡,并“乞如四川入贡例赏赐”。针对这一情况,礼部“以乌思藏经陕西入者赐例从轻”为由,拒绝了其所请。

到了成化十六年(1480年),反对的声音再次出现。有乌思藏僧人向朝廷请求按旧例从洮州进贡。稍后,朝廷在朝贡路线的问题上作了一定的调整,以满足藏区地方来贡者的请求。成化十七年(1481年)九月,朝廷规定,阐教、阐化、辅教、赞善四王,在该贡之年,可“道经四川、陕西”前来朝贡。

第二、川藏道的路线:朝廷的视角。

一般的观点认为,北路行经乾宁(原西康省乾宁县)、道孚、炉霍、甘孜、德格;南路道由理塘、巴塘、芒康、左贡。南、北两线于昌都汇合,最后行抵拉萨。问题的关键是由碉门通往康北一带的驿道如何走向?明代地图上的标记如何?正德年间,礼部尚书毛纪对此有相关的论述,称:“又闻自四川雅州出境,过长河西,迤西至乌思藏,约有数月程,皆黄毛野达子之地,无州县驿递,亦无市镇村落。”(《明实录·武宗实录》)在明王朝的视野里面,南线是否存在?朝廷的使者是否会走这条线?首先,该路线所途径的区域多为横断山脉所在的高山峡谷区,地势险峻,自然环境更加恶劣,通行难度更大。其次,南路主要经过康区南部地区,一直是明王朝统治的比较薄弱的区域。朝廷并没有足够的力量对南线进行维护。再次,从十六世纪中叶至十七世纪前期近一百年的时间,南线沿途的巴塘、理塘、芒康等地被丽江木氏土司占领。罗宏博士对南线的存在持一种谨慎的怀疑态度,这是他关于族群对交通路线认识和选择的一点思考。

第三、交通线南移的原因。

明代的川藏驿道从四川出发,最后抵达拉萨,中途经打箭炉至昌都境内,穿越整个康区。不仅路途漫长,而且险象环生。据《明实录》记载,川藏道出雅州之后,“自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,五千余里”。经由打箭炉通往昌都的路段,此为后开,须横跨横断山脉地区,重山险峻,又有金沙、澜沧等河流阻隔,后世行经此境,皆大呼:“是诚有生来未历之境,未尝之苦也”,而将其“视为畏途”。既然如此,那么明朝廷为何在成化年间舍西北一带成熟的青藏道,而辟川藏道为正驿呢?首先,地方动乱对甘青故道的扰害。正统以后,西北一带的地方治安仍旧不稳,邀阻、劫掠过往贡使的情况时时发生。其次,西北甘青故道面临蒙古的威胁较大。正统十二年(1447年)正月,据乌思藏答隆地面番僧奏称:“宣德年间,遣来使臣国师哈力麻、指挥必力工等三百余人,分住于丹的寺等处,被达贼阻杀,至今未回,乞遣军马,开通道路护送。”到了明英宗天顺年间,蒙古对西北一带的威胁又一度加重。此时活跃于这一地区的蒙古势力是喀剌沁蒙古太师孛来所领部属。再者,川藏道途经雅州茶叶产区,可以方便食茶的赏给,又改变了西北一带“军旅戌守,使臣往来,费用甚多”的局面,同时减轻了朝贡对西北地方的过度扰害。最后,保护西北官营茶马贸易。成化以后,朝廷以四川为正驿,使得藏区僧俗的朝贡在空间上远离了西北地区,有效的减少和避免了上述情况的发生,对西北官营的茶马贸易也是一种保护。

第四、汉藏间交通重心南移的影响。

内地与藏区交通的形成和演变,是中原地区和青藏高原两大文明之间的交流、互动的一个缩影。明代是汉、藏交通史上承前启后的重要时期。十五世纪中叶以后,朝廷在内地和藏区交通问题上的政策转向,是明王朝根据当时政治、经济、民族关系等各方面形势的变化而做出的一项选择。这一政治举措不仅改变了内地与藏区之间交通的格局,导致了汉、藏交通重心的南移,而且对藏区政治格局的变化,以及后世治藏政策的演变都有着深远的意义。一、对汉藏道路交通格局演变的影响。明代中后期以川藏道为正驿的政策,于道路交通本身而言,一方面提升了川藏道在连接内地与藏区中的重要作用,另一方面对后世汉、藏道路交通的演变也有着深远的影响。清代、民国的汉藏交通,仍采取明代中后期以川藏道为重的做法。其路线和站点的建设也基本遵循了十五世纪中叶以后川藏道路走向和驿站分布的格局,并进一步拓展。二、康区在藏区政治、经济格局中地位的提升。自正统以后,藏区朝贡、朝臣出使多经康区往返于汉、藏各地。康区因此也成为了汉、藏之间人员和物资流动的一个重要区域。康区“边地”的身份逐步得到改变:五世达赖喇嘛口中的“殊胜之地”。三、对治藏政策的影响。从治藏政策的角度而言,正统以后明王朝以川藏道为正驿,本身也是一项重要的治藏政策。随着汉藏交通重心的南移,中央与藏区地方之间册封和朝贡关系的维护,汉藏间官方和民间的茶叶贸易,以及宗教、文化方面的往来等都需以康区作为依托。这一深刻的政治变革不仅对康区,对此后藏区政治和地域格局的演变都产生了重要的影响。清代以来,清廷在藏区治理过程中一直坚持“稳藏必先安康”这一理念,与明代中期以后汉藏交通重心的南移和康区战略地位的上升不无关系。

汉藏通道:炉城东门、包家锅庄、安觉寺、桥梁等物景考——1904-1932年间西人所摄两张康定城全景照之解读

第四位发言人是来自四川大学外国语学院的赵艾东教授,她发言的题目是《汉藏通道:炉城东门、包家锅庄、安觉寺、桥梁等物景考——1904-1932年间西人所摄两张康定城全景照之解读》。

赵教授首先简单介绍了自己对于康藏史的研究兴趣,指出关于康定这个城市的珍贵图片尤其是具有珍贵史料价值的美国人史德文(A.Shelton)和邓昆(M.Duncan)分别于1904-1908年和1932年所拍摄的两张清晰的康定城全景照,学界在有关康定的研究中几乎未对此图像史料加以利用。关于康定这个城市,赵教授指出她认为非常重要的几点。第一是康定城的地理位置,既是川藏茶马古道的必经点,又是多元文化的交汇地。第二是康定城的名字“打箭炉”的由来,西方学者各种语言的著述里,“打箭炉”有多种表述方式。第三是康定的雅州在川藏茶马古道上的重要地位。

然后,赵教授向大家展示了一些非常珍贵的民国时期刊载的康定城全景照,如1939年孙明经拍摄的“康定鸟瞰“大幅照片,并结合时代语境对照片进行解读。赵教授指出,民国期刊虽刊载了数张康定城全景照片,但由于当时的印刷质量和技术等原因,大多图片的画面清晰度不理想,照片拍摄的时间也主要在1934年后,取景角度也各有差异。接着,赵教授向大家展示美国人史德文(A.Shelton)于1904-1908年所拍摄的清晰的康定城全景照,其因取景角度的独特性和拍摄时间更早,具有珍贵的史料价值。照片中有桥梁、寺院、城门和城楼、观音阁等一些标志性建筑,有折多水上4桥:将军桥、上桥、中桥和下桥,均为有顶盖的飞檐木桥,即今人所谓廊桥。对于康定城中“四桥雪浪”的美景,民国曾慎言赋诗《将军桥观水》,言将军桥下折多水流湍急之奇景:“风经断壁犹频转,云过前山亦小留,只有将军桥下水,毅然东去不回头。”(曾慎言:《康定杂诗:将军观水》,《康导月刊》,1940年,第2卷第8期,第75页。)此外,赵教授还向大家展示了折多河上另外一座重要桥梁照片,原名“公主桥”,该桥位于将军桥的上游、炉城南门外西南不足1公里处,是一处横跨折多河的石拱桥。

紧接着,赵教授展示并解读了邓昆于1932年所拍摄的康定城全景照,该照片的拍摄视角是从东北向南眺望康定城:东门城楼、包家锅庄、上中下桥等。这张照片比前文所展现的国内期刊上所刊载的最早康定城全景照的拍摄时间早两年,取景的角度具有一定的独特性。民初战乱时,原东门城楼被火焚毁。民国十一年(1922年),镇守使陈遐龄令重修东门,将原名“紫气门”改名“康定门”,并亲笔题字“康定门”三字。对于照片中的包家锅庄,赵教授又介绍了民国时期康定47家锅庄,包家锅庄即47家锅庄之一。以瓦斯碉为特色的包家锅庄被康人习称为“活佛窝”,其宏大建筑“占地面积6800平方米,建房面积有5790平方米。一进4院,有花园2个,果园和菜园各1个,二院中有转经楼。后花园中建黑教、红教喇嘛经堂各1座,精雕细镂彩绘书房1幢。”(《康定县志》,第291-292页)

最后,赵教授对前文展示和解读的珍贵照片作了总结:美国人史德文(A.Shelton)和邓昆(M.Duncan)所拍摄的两张照片从不同视角展现了康定城几个标志性建筑物。不同时期这些建筑物及其所代表的组织、机构、场所的状况反映了作为汉藏商贸交易中心、汉藏通道要地康定城的变化和汉藏之间交流的历史。其中安觉寺在火灾中被毁,1937年重新建成;1943年康定城东门和城楼被拆毁;1939-1944年城内折多河上4道桥梁也被改建为普通木桁架桥;包家锅庄也现无遗迹;破败的公主桥于1979年底经过修缮,增添了花纹和图案。总之,上述建筑物的原物的图像几乎都已成为康定消失了的历史记忆。以珍贵历史照片为出发点,结合当时康定城地图、方志、考察报告等文献,对两张炉城全景照中东门、包家锅庄、折多河上桥梁、安觉寺等较为清晰的标志性建筑做一考证,以期反映20世纪早期至30年代康定城市的部门面貌和特点,对于深入、立体性地认识汉藏通道、汉藏间的商贸与文化交融等历史具有独特、重要的学术意义。

四位发言人发言完毕,张云研究员对发言进行了点评。对于张延清教授的丝绸之路与吐蕃文化这一发言,他认为,吐蕃在参与丝路过程中对丝路的贡献和获得,张教授的发言实证案例很多,他重点是从西藏西北地区阿里象雄,分析具体全面的案例,从阿里出土的丝绸织锦等具有共同特征的物品看到内在的文化联系。另一方面,张教授用敦煌文献汉藏史料和学者的互动交流,反应吐蕃文化藏语言的持续影响。傅凯棣的《边疆地区的贸易路线:历史变迁与经济适应》展示了形象生动的画面,勾勒出藏区的马与汉地的茶叶的互动,以及僧人引用茶叶的过程,既有图片展现又有历史印证。罗宏博士的《明中期汉藏交通中心的南移》指出明朝对进贡僧人路线的要求,从朝廷视角看待入贡问题,有补充价值。罗博士对南道是否发挥作用提出了自己的意见,使用清代资料谈明代问题可能造成误解和疑问。此外罗博士分析了交通中心转变的原因,有创新性。赵艾东教授的《汉藏通道:炉城东门、包家锅庄、安觉寺、桥梁等物景考——1904-1932年间西人所摄两张康定城全景照之解读》从珍贵图片视角讲茶马古道,增进补充了对茶马古道的理解,对康定城的解读可以结合相关文献方志记载等进行补充,这对于文献的补充等更有意义。

张云教授点评完毕,发言进入互动环节。石硕教授指出,赵艾东教授的发言图片里出现的背夫这一人群,是清代以后才出现的。明末张献忠入蜀,很多蜀人流入康区。清朝控制打箭炉以后,修了泸定桥,茶叶市场也由此越过大渡河,转移到打箭炉。背夫也是从这之后逐渐开始一直并延续,是一个短暂的历史时期出现的独特的景观。张云研究员认为“治藏必先安康”这个问题很复杂,它涉及到朝廷何时出台政策,以及康区的稳定何时开始影响西藏的稳定。从吐蕃到元代,康区一直是治理的重点和难点,元朝在康区驻军骚乱到元末一直没有消停,康区的稳定影响藏区的稳定很早就有,应当探讨具体的政策何时出台。他还指出,关于茶叶贸易沿路的转移,西北方面的研究还不够,西北因素对道路的转移产生的影响应该更加注意。傅凯棣就康定的名字回应了赵艾东教授,指出研究藏地名字要去当地把音记下来。熊文彬教授就罗宏博士的发言,建议其从更宏观的角度考虑交通道路转移这一问题,并应该与什么明朝要将道路从北边往南边转移。

至此,本次 “汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会第四组发言圆满结束。

(杨天雪 供稿;刘欢 校对;

注:文中引用参见发言作者原文)