会议议程

“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会(第七组)

10月22日下午,讨论会第七组会议如期进行,本组会议由中国藏学研究中心张云教授主持,四川大学西部发展研究院杨明洪教授担任品评论。

何方神圣:从古格“哈奢帕巴”神看中古时期河西与藏西的交流

第一位主讲人为四川大学历史文化学院黄博副教授,他的发言题目是“何方神圣:从古格“哈奢帕巴”神看中古时期河西与藏西的交流”。

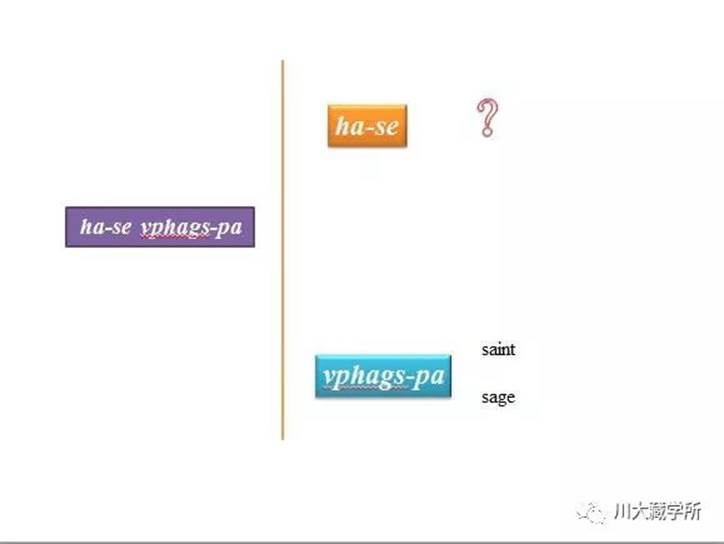

黄老师首先对“哈奢帕巴”这个名词做了介绍。“哈奢帕巴”是一尊神的名字,这个神在藏文文献中出现的频率非常小,在文献记载中的一些立誓仪式中出现过几次,例如桑耶寺建成的时候以及吐蕃时代的一些仪式中,“哈奢帕巴”都作为一个誓言的见证者的身份出现过,通常被认为是一种护法神的类型。除此之外,他还和古格王室关系密切。由于能找的文献资料太少,到现在为止还不能确定“哈奢帕巴”究竟是一个怎样的神。

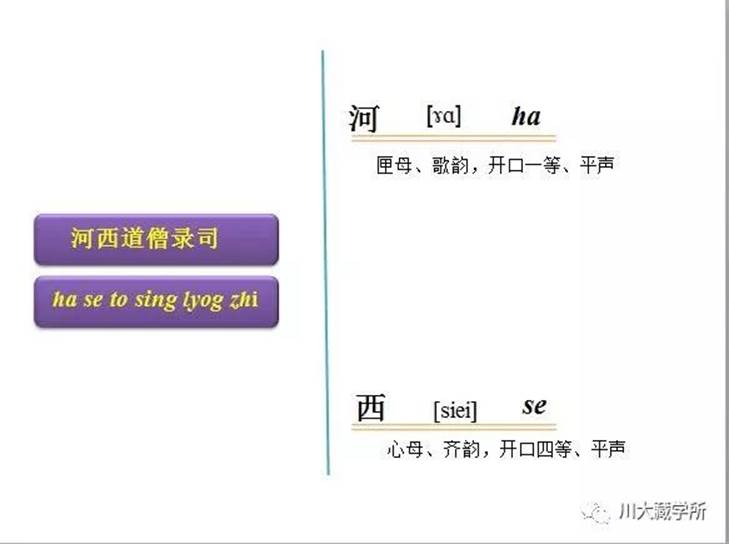

从其他地方找到的一些相关资料推测,“哈奢帕巴”可能指的是河西地方的一个神。因为从音韵学的角度来看,“河”和“西”这两个字在唐代中期的发音与“哈奢”相近。这尊神很有可能是经过某种途径,从河西地区被带到了古格、阿里。

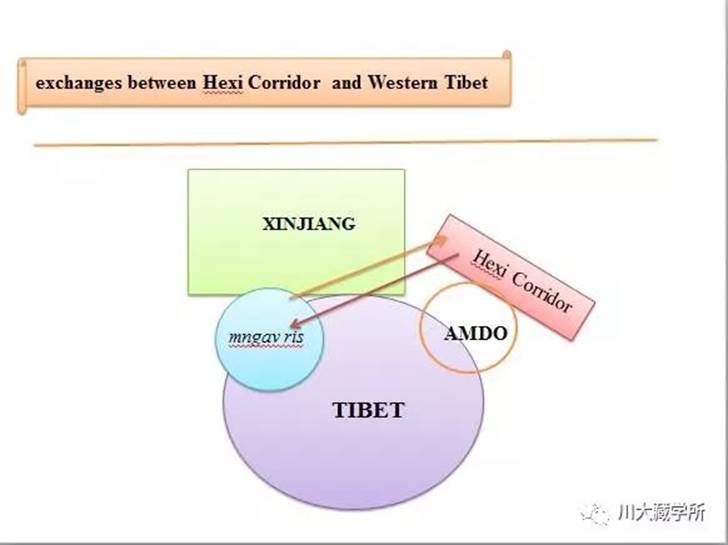

根据上述对音梳理出来的思路来看,“哈奢帕巴”一头连着河西走廊,一头连着西藏西部地区。那么,从河西地区到西藏西部的阿里,这种联系是如何形成的呢?黄老师根据文献梳理出,古格建国前期,古格王国活跃着的一个家族——没庐氏,这个家族在这两个地区都有相关记载。没庐氏在吐蕃时代就有所提及,也就是赤松德赞的一个王妃。而且没庐氏还和古格王室的关系也非常亲密,曾经参与古格建国时期的一些活动。所以黄老师人猜想是否存在这样一种可能性,即关于对“哈奢帕巴”的信仰是由没庐氏这个家族从河西带到古格地区的。

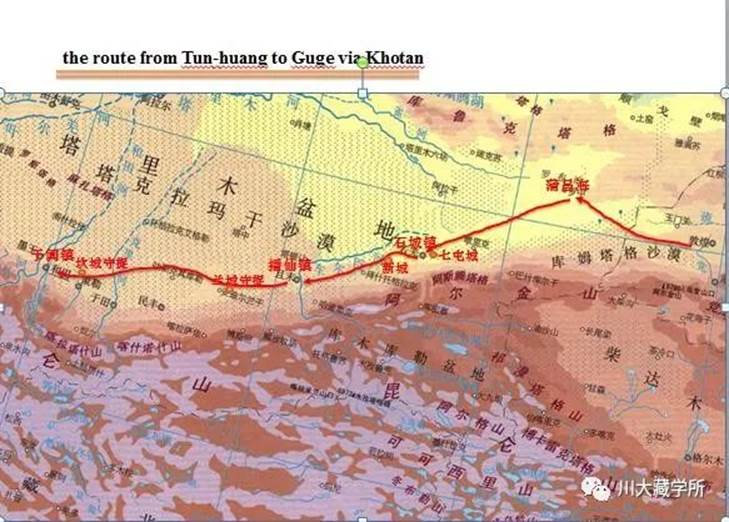

通过汉藏文献的资料,仿佛存在有这样一条清晰的道路——可以直接连接阿里和河西地区,即通过敦煌、塔里木盆地南缘、穿过昆仑山区到达阿里地区,而不必绕道比较难通过的青海和西藏一线。汉文材料对这条路线的记载是到于阗就结束了,但是从藏文材料中可以看出从南疆到阿里的路线是有很多的。所以在吐蕃时期,是有可能直接从于阗直接翻过克里雅山口进入阿里高原的。虽然这些线路在地理上来看都很难同行,但是也不是没有可能。

从和田发现的很多吐蕃简牍文书中,可以看到河西走廊上还有很多的据点,这些据点既有军队的驻扎,也有军需物资的往来,这些据点是流动的。

通过以上证据,主讲人猜想这条通过于阗到阿里的道路上的人们可能存在思想、信仰方面的交流。“哈奢帕巴”也有可能就此带入阿里。

通过上述梳理考证,黄老师认为,“哈奢帕巴”这个神可能起源于河西地区,但是“哈奢帕巴”究竟是何方神圣,由于史料匮乏目前难以考证。关于“哈奢帕巴”的具体情形,还需要的今后的研究中继续深入。

通事在汉藏交流中的作用分析

第二位主讲人是浙江大学出版社的王挺编辑,他的发言题目是“通事在汉藏交流中的作用分析”。

“通事”,语出《周礼·秋官·掌交》:“掌邦国之通事而结其交好。”郑玄注:“通事,谓朝觐聘问也。”指交际往来之事,旧指翻译人员。后来词义扩大,指在普通人群之中传达信息的人员。“通事”这一称谓源自隋唐时期的“通解”,后来经过发展演变而来,而且一直延续到民国年间,出现了“通事”、“通司”和“舌人”等称呼。总的来说,通事成为古代王朝朝贡体制当中的一个重要角色,并且对通事群体建立了相关的管理制度。

本次报告中,王编辑把在近代康区不同群体交流、互动过程中起中介、链接作用的人,统称为“通事”。特别是近代以来,通事其实是康区与外界互动的见证人和参与者,也是导致近代康区社会变革的关键性群体之一。下文通过三个方面阐述通事的作用。

经济交流方面,自唐以降,滇藏之间的茶业贸易持续不断,以茶马为中心的汉藏民族贸易往来在昌都、康定之间,形成汉藏民族关系史上的一种传统且重要的经济互动。茶马互市,促进了藏区的社会稳定和经济繁荣,也成为了中央王朝与少数民族互动的纽带,通常有赖于通事在其间的连接和沟通作用。

社会文化交流方面,据陈渠珍的《艽野尘梦》记载:陈渠珍随赵尔丰率军入藏,随行通事张应明。该通事“四川人,流寓藏土日久,经营商业,熟悉番情”。谢天沙的《康藏行》记载:一次,他上马拉缰奔驰,可是藏胞竭力拦截。经过通事的一番解释,才知道鞍上挂的羊皮风筒,藏语叫“欺吗”,他却以为是“骑马”,幸亏通事及时沟通。徐思执在《康南旅行记》叙写其“勒马逐尘而行,及到八姆寺”,天色已黑,“时通司与行李皆未到,彼此不能通话”,引发投宿之难。等到晚上九点,通司始到,总算解围。

政治施政方面,在康区,官署职员的设置中,如清末设在康区的川滇边务大臣衙门所属文案委员中就包括藏文司事二人、司书生二人,他们专门办理藏文文件。甘孜、炉霍等县署也有专门为其服务的通事。任乃强在《拟西康建省计划(未发表)》提到,“官民土汉,情感不同,一语之微,必待翻译。而舌人又皆不通文字,每有条教号令,民刑词讼,皆须加雇通晓藏文之番,以助转译。习惯称舌人为‘通事’。”1928年,刘文辉在成都开办边政训练所,以藏文为主干课程,以为毕业生知悉边事,通解藏文,谁料“粗解藏文语者,不及半数。即到边地,仍不能与土人直接通意。”

事实上,通事在汉藏交流过程中既有积极的一面,也有消极的一面。他们在语言翻译、信息提供、业务助理、文化传播和生活顾问等方面做了很大的中介作用;但是,因为通事的徇私舞弊,又不利于汉藏交流的顺利进行。

总之,科考人员、边政人员、商贸人员等借助通事,在康区不断地穿梭往返,使康区成为透视晚清民国内部与外部世界文化、经济贸易的一个窗口。研究分析通事群体,我们可以把湮没在公务政事、文化融汇、经济往来万象之下的,由出入于康区的僧俗、官商士绅、科考人员等各色人群展现的,在不同文化间横向传播及在国家行政科层结构中的纵向链接过程描述出来。通事的翻译既沟通了语言的分隔,又维护了语言的对立,他们身上其实上反映了近代中国民族国家建构复杂的一面

化边之舍:试论民国时期西南边疆的边胞招待所

第三位发言人是云南大学民族学与社会学学院暨西南边疆少数民族研究中心民族研究所朱映占副教授,他的发言题目为“化边之舍:试论民国时期西南边疆的边胞招待所”。

朱映占副教授首先对其发言中的四个关键词进行了解释:化边、舍、边胞、边胞招待所,并以此来讨论以下两个问题:1. 民国时期的西南“化边”工作中“名”与“实”的关系问题;2. 民国时期“化边”工作中物质层面与思想观念的关系问题。

接下来,通过边胞招待所来解读民国时期在“名”方面所做的一些工作:一方面是改正了民族名称(早在1929年,格桑泽仁就提出了改正藏人称谓的问题;而对西南民族称谓的改正工作政府于1939年正式实施)。另一方面是用边胞代替具体的民族(强调用地域之别代替民族之别)。

设置边胞招待所开展服务的直接目的是:入乡随俗,增进了解,灌注内地文化;最终目的则是唤起边疆少数民族的中华民族意识和对国家的认同意识。

边胞招待所还有许多别名,比如:边胞工作站、边胞服务站、边民生活指导所等。建立这些招待所的主体一般是政府部门、民间团体、社会团体、社会组织和单独的个体。他们的工作内容涉及卫生教育、农业指导、幻灯教育、识字教育、就医指导、商业指导、解决纠纷等。(“研究、服务、训练三位一体 ”)

设置边胞招待所的背景:一是民国建立之后民族与国家如何整合的问题一直没有得到很好解决。二是民族国家危亡之际,需要团结边胞共同抗战。三是受到西方传教士等的刺激。

设置这些边胞招待所实际上也是达到了一些目的的,首先,了解了边疆少数民族对国家、对政府的认知状况。 其次,了解到了边胞生活的实情。 再次,积累了在边疆民族地区开展服务工作的经验,为以后开展类似的服务工作提供方法参考。

但是边胞招待所所做的这些往往只是一些临时行为,没有一个专门的政府部门来负责实施全面的边疆服务工作,实际上的效果是有限的。政府为边胞正名之后却没有承认相应的民族的存在,使得名实相离。

做一个简单的小节,一方面是在边疆民族的“名”上争执不定,不仅对具体的民族给予否认,并且政府对民族与种族混淆使用。并且对民族、宗族混淆使用。总的来说就是对中华民族与具体民族的关系问题的认识也有待深入。

在边缘与中心之间:民国成都的汉藏佛教交流

本组第四位发言人是吴华四川大学道教与宗教研究所吴华博士,他的发言题目是“在边缘与中心之间:民国成都的汉藏佛教交流”。

边缘与中心,只是一对相对的概念。地理上的边疆位置,也许正是多元文化活跃的中心。民国时期,四川成都作为边疆省会,既是汉藏两地文化交流的中转站,又是培育人才与翻译经典的中心,在汉藏佛教交流中起着非常重要的作用。本次报告在时间上限定为民国时期(1912-1949年),在地理上以成都为中心,延及当时军阀统治的四川省、西康省,在内容上着眼于藏传佛教的传播及其社会影响,对包括汉藏矛盾、入藏求法、藏密东传以及政治精英借教立政等主题进行一番梳理,希望从这些曲折转合的历史事件中,探索民国成都地区汉藏交流的独特性与时代性。

吴华博士首先介绍了民国时期汉藏佛教交流的历史背景。在民国时期, 为什么汉藏交流会出现一些问题?首先是因为英帝国主义势力侵入西藏:1774年,英国东印度公司驻印度总督哈斯丁斯(Warren Hastings)派人到西藏进行阴谋活动;其次就是政治动乱:清末中央政府处理藏务失策,调川军入藏弹压,埋下了互不信任的祸根。辛亥革命以后,驻藏川军哗变,导致川边政治动乱,中央对西藏的统治逐渐失控;第三个,班禅与达赖失和,也加剧了汉藏关系的紧张;第四,可能是更深层的原因,因为两地政教礼俗、文言服食的不同,导致了汉藏文化交流难以深入进行。在此背景下,汉藏佛教交流便不仅仅是为了佛教内部的更新,同时还肩负维护国家统一的历史责任。

随后,吴博士介绍了在汉藏佛教交流中成都扮演的角色。成都起到的一个功能是资助留藏学法团:1924年,武昌佛学院大勇、大刚、超一、法尊、观空、法舫、霍履庸等人,在北京成立佛教藏文学院。1925年,改组为留藏学法团,联合成都能海等人入藏学法。入藏初期,学法团的经费全由华北的护法居士支持。1926年以后,国民革命军北伐,政局丕变,经费来源中断。在甘孜期间,团员生活极为艰苦,又因康藏苦寒,导致罹病丧命者数人。闻知此一消息,成都佛教居士给予了巨大的帮助。

另一个作用是开设密宗道场:1928年,能海法师率弟子慈青、普超进藏,入拉萨哲蚌寺学密法。1933年,取道印度回国,整修近慈寺,成为汉地藏传佛教格鲁派传承的一大密宗道场。

筹划汉藏教理院:1930年,刘湘统治四川。因内地佛法经典“残缺不完”,无以判教,通令全川各县,选派僧侣赴康藏学法。是年,太虚入川弘法。他听闻刘湘之命令,提议道:“与其派往游学,不如就川省设学院,聘请汉藏讲师,召汉藏青年研习之。” 此提议得刘湘、刘文辉、潘仲三、潘昌猷、何北衡、王旭东、王晓西等军政界人士赞成,遂在重庆筹定院址,划拨经费,成立汉藏教理院。1934年,法尊自西藏求法归来。应太虚之召,赴川主汉藏教理院教务,受托于国内与川藏文化交通之发展。

1933年12月17日(藏历10月30日)十三世达赖喇嘛圆寂于罗布林卡齐米曲节寝宫,享年58岁。1934年1月4日,西藏驻京代表贡觉仲尼等致函蒙藏委员会,催请中央大员入藏致祭。1月12日,国民政府派黄慕松为致祭护国弘化普慈圆觉大师达赖喇嘛专使入藏致祭。4月26日,黄慕松偕副官王维崧抵达成都,受到刘湘、刘文辉等成都军政界长官的热烈欢迎。随后从成都出发,于8月28日到达拉萨。

1935年7月,刘文辉筹备的西康建省委员会在雅安成立。刘文辉在其发表的《西康建省委员会治康方针》一文中,秉承前面大纲政策,把佛教与政治结合起来,表示要尊重西康当地的信仰习惯、护持佛教事业的发展,以求西康的长治久安与西藏的和平统一。

1938年5月14日,刘文辉,在康定成立五明学院。“饬由各寺庙选送喇嘛入寺熏修,直接救济康僧之失学,以减少施政障碍,间接地由研究学术之机关沟通汉藏文化,协调康地政教,以团结人心、巩固边防。”边疆进入了中心的视野,边缘文化汇入了主流政策。

整个民国时期,藏传佛教在成都广为流布,不仅汉人入藏求法络绎不绝,康藏蒙名僧来成都传播密法者为数亦多——如多杰觉巴、阿旺堪布、东本格西、章嘉活佛、喜饶嘉措等格鲁派大师,诺那呼图克图、根桑活佛、贡嘎活佛、杜噶活佛等宁玛派高僧,都曾先后来过成都传法。

藏密法会与学术互动之所以如此,主要来自于三方面的推动:其一,佛学界同仁邀请藏密活佛大德在成都启建和平法会,祈求国泰民安、世界和平。这些法会得到了成都军政工商学各界人士的支持,同时也扩展了藏传佛教在成都的影响。其二,社会各界人士对藏传佛教的好奇、信仰与修学,使藏密的金刚亥母法、颇瓦法、灌顶法等法门及其相关的传承历史文化在成都得到了相当程度的传播。其三,民国建立后,各种国外新鲜事物经成都快速传入西藏,藏族同胞面临观念重构等问题,于是大批善知识前往成都学习经验,以便在西藏开展近代化教育。

藏区喇嘛莅临成都,他们并不仅仅是宗教本位上的传法弘密,他们也以其渊博的学识与成都各界人士进行友好交流,并面向知识分子、面向社会大众进行讲学。相应地,成都的佛教组织、文化机构以及各类有识之士,为了沟通汉藏文化,也尽可能地提供良好的平台。

西陲文化院和成都佛学社均曾邀请喜饶嘉措和东本格西莅临成都,进行讲经交流,为成都民众了解藏传佛教提供了重要的平台。当时的佛教媒体《佛化新闻》还进行了跟踪宣传报道。与此同时,还有著名的学者任乃强、李安宅等人对康藏进行了调查研究。

吴博士最后总结到,成都在汉藏佛教交流中起到了沟通汉藏文化,增进民族友谊的作用。美国学者滕华睿在《建构现代中国的藏传佛教徒》中就探讨了晚清民国乃至于共产党执政这一个世纪中,藏汉佛教徒在沟通汉藏两地之间的重要作用,以及佛教在现代中国的形成及其与西藏的关系中所扮演的角色。

通过考察民国成都地区汉藏佛教交流的情况可以发现,藏传佛教在民国时期的成都乃至于全国,已不仅仅是一个简单的宗教范畴的传播问题,而是集多方面功能于一身的反映“区域-中央”或“边疆-中心”关系的社会整体性事件。

在民国时期的汉藏佛教交流中,边疆省会城市成都不仅仅是一个既凝聚各方力量,又向全国各地发散的中心枢纽,更是一个培育汉藏人才的中心基地。无论是国民政府还是乡野匹夫,无论是入藏求法还是东来传密,也无论是高僧大德还是学者名流,无不渴盼汉藏两地和平共处、繁荣发展,造就了成都这一汉藏佛教文化中心的形成。

随后,本组会议进入评议阶段:

杨明洪教授认为四位报道人讲的都非常明确,论点上以小见大,这是一个很好的研究方法。

具体来讲,黄博副教授这个报告中的考证非常艰辛,可以看出是在非常努力的做研究。但是由于史料缺如,尤其是却少直接史料,这一研究只能说还是一种假设,缺乏确凿论证。

王挺老师的选题具有重要意义,这个方面研究很少。但是从广泛意义上讲,不同文化中的人操不同的语言,这中间必然需要通事在两者之间进行翻译、传达信息的工作,这种情况很多。当然,这里专门研究康区这个地区,而且认识了通事的作用。但是杨教授也指出,是否通事的作用是不是可以和民族国家的构建联系到一起来?在解读史料时,过度解读通事在民族国家构建中的作用,增加他的复杂性。还有一点,这里需要考虑到通事的量的问题,究竟有多少通事的存在,这个在考察他影响一些事件的时候是有很大的区别的。还有在讨论通事的互动问题,这里需要明确是谁跟谁在互动。

朱老师这个文章是将边胞招待放在化边这样一个背景里进行研究,选题很好。但是这个报告听下来,我还是没弄清楚,这个边胞招待所究竟是一个普遍大量存在的组织,还是只是少量存在的。如果只有几个案例,那么就应该专门去研究这几个案例,而不是从整个大的面上去谈这个问题,只有几个边胞招待所也没办法达到化边的效果。另外,招待所是通过怎样的途径进行化边的,这方面的内容应该阐述一下。还要分析这个舍起到了怎样的作用,或者没有起到作用。

最后一个是吴华老师的文章,讲了成都在汉藏交流中的重要作用,确实在边疆和中心的交流中,有些城市要承担这样的功能,但是是不是要说明一下为什么要选择成都,他跟其他城市相比有什么优势,做一些比较,我觉得会更好。

杨明洪教授点评完毕,会议进入互动环节。巴桑旺堆指出黄博博士的发言中将“哈奢帕巴”这个神和没庐氏联系起来,而且把后来的古格政权的建立又和这个家族联系起来,但是根据巴桑旺堆教授的研究,没庐氏不是阿里人、不是羊同人,他应该是后藏地区的大家族,他是吐蕃四大家族之一,不可能来自阿里。还有就是他提到古格王朝建立的时候的一个王妃,这个没庐氏跟阿里地区的没庐氏没有任何关系。玉珠措姆对王挺博士的发言提出建议,可以从其他史料方面挖掘资料,比如《近代康区档案资料选编》,里面就有涉及通事的记录。

本组发言之后,此次汉藏交流学术讨论会全部发言结束,会议进入会议闭幕阶段。闭幕式由石硕教授主持,在这一阶段里,各位专家学者畅所欲言,各抒己见,提出了诸多好的建议,同时也深化了对于一些学术问题的理解。

石硕教授首先发言,他就两天的会议做了总结。石教授谈到,本次会议议程虽短,规模较小,但是信息量非常大,而且还有老中青三代学者的积极参与,擦出了很多思想的火花。四川大学陈廷湘教授表示参会之后感触很深,会议对促进学术发展、研究深入有很大的作用。会议上的一些报告中,理论提升稍显不足,希望以后可以将理论的立脚点提高一点,对问题提升出更大更重的意义来。杨明洪从会议议程设置角度出发,提出以后的会议应将讨论的时间延长,这样才能让大家有更充足的时间交流各自的观点。云南大学朱应占老师谈到,参加这个会议受到很多启发,尤其是在论证一个问题的时候,有几分材料说几分话,在本次会议上得到了深刻的体现。

最后,石硕教授代表会议的主办方向大家的莅临表示衷心地感谢!会议到此落下帷幕。

(毕平供稿;殷敏供图;刘欢校对。

注:文中所引内容来源讲者原文)