专家观点

荣新江 | 从粟特商人到马可波罗

经过杨志玖先生等的一番论证,马可波罗来过中国,在中国学术界基本上已经成为定论。但从更广的范围里来看,对于马可波罗是否真的到过中国,质疑之声仍不绝于耳。我想从三点来理解丝绸之路交通和马可波罗来华的问题,以期给马可波罗的到来提供一些印证,也是对杨先生观点的一点补充。

杨志玖先生在唐史、元史、中外关系史等领域都留下了优秀的研究成果,尤其是在论证马可波罗来华史事上,更是有着突出的贡献。本次会议以“隋唐宋元时期的中国与世界”为主题来纪念他,应当是非常贴切的考虑。

我本人有幸很早就随业师张广达教授拜访过杨志玖先生,记得他们在一起谈到跟从邵循正先生学习波斯文的事,只记得杨先生非常谦虚,说自己的波斯文没有学好;又谈一些元史方面的事情,已经记不得说了些什么了。以后因为我也做一点隋唐史的研究,杨先生和他的弟子张国刚在南开大学带隋唐史的博士生,因为我离得相对比较近,大概还有我也是天津人的缘故,所以他们的博士生答辩,往往把我召去参加,因此有不少机会拜见杨先生,在教室里,或者在他家中问学。

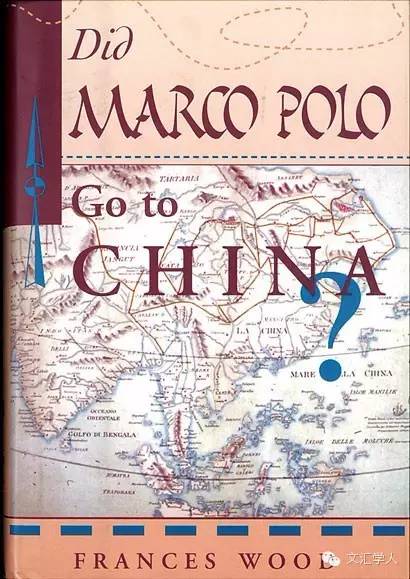

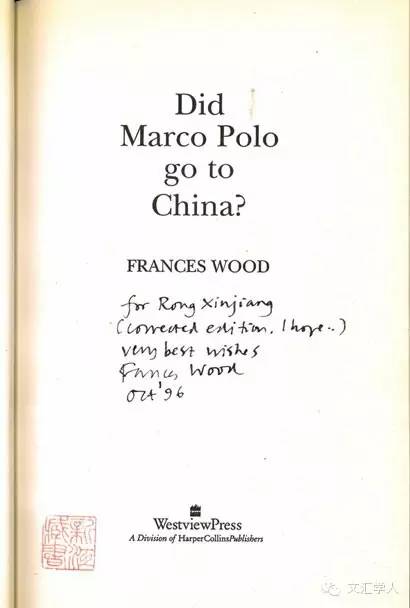

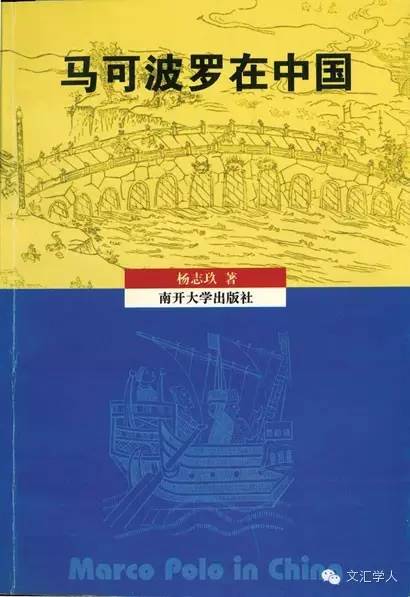

1995年,英国的吴芳思(Frances Wood)出版《马可波罗到过中国吗?》(DidMarco Polo go to China? London:Secker &Warburg,1995)一书,站在13世纪意大利的角度质疑马可波罗真的是否来华。于是,杨先生连续撰文批驳她的观点,力证马可波罗到过中国(已结集为《马可波罗在中国》,南开大学出版社,1999年)。与此同时,中国的元史学界、中外关系史学界的重量级人物,也都纷纷发表论文,批判吴芳思的书,好像她把一个中国人民的友好使者给弄没了,一定要把她驳倒。我知道吴芳思是1974年来华留学的那批“工农兵留学生”,对中国非常友好。1991年她邀请我去她主持的英国图书馆中文部编纂敦煌写本残片目录,让我知道她在伦敦给许许多多的中国人提供了很多无偿的帮助,当时在伦敦的中山大学林悟殊教授开玩笑地说,吴芳思真是个“活雷锋”。我知道她写的《马可波罗到过中国吗?》是一本non-fiction,是根据历史材料撰写的通俗读物,我在香港的机场就看到过这本书的平装本,其受众主要是一般的读书人,而并不一定是写给专家看的,她的一些观点其实早在1973年就由德国学者、元史大家傅海波(Herbert Franke)提出过,只是那时中国在“文革”期间,没有人搭理而已。因此,我曾借1997年去伦敦参加“敦煌写本伪卷”研讨会的机会,专门约了吴芳思,听她说说写作的起因和出版后的一般读者的反应情况。她说是因为自己的父亲治意大利中世纪文学,因此才从意大利的角度来提出问题,她还送我一些史景迁(J.Spence)等人写的评论。其实吴芳思跟我说,她写完一本书,就基本不再去碰这个题目了,而是做另一项研究,写另一本书去了。在中国学者热火朝天地和她讨论马可波罗是否来华的问题时,她又寄给我新的一本书:《华人与狗不得入内:1843—1943年中国通商口岸的生活》(NoDogs and Not Many Chinese:Treaty Port life in China,1843-1943,London,1998)。我把这些情况找机会委婉地向杨志玖先生说了,希望杨先生能有机会和吴芳思见面聊聊,以释前嫌。杨先生非常大度,真的在2008年南开召开“马可波罗研究与13世纪中国”国际学术讨论会时,把吴芳思从英国请来,参加了会议,双方把这个问题放到一个学术层面上讨论,没有引起任何义气之争。我讲这件事,是想说杨志玖先生宽广的胸怀以及对我这样的年轻人的厚爱。

《马可波罗到过中国吗?》英文版及题赠

杨志玖先生《马可波罗在中国》及题赠

大概正是由于吴芳思的书,让我在主要关注汉唐时期中外关系史的同时,也留意起马可波罗的研究。此前我对马可波罗研究最深的印象就是,杨志玖先生早在1941年,就从《永乐大典》所引元朝《经世大典》的《站赤门》,找到至元二十七年八月“往阿鲁浑大王位下”的一条奏事,其中三位去伊利汗国的使者名字,与《马可波罗游记》中的相关记载完全对应,因此铁证马可波罗确实在元朝初年来过中国(杨志玖《关于马可波罗离华的一段汉文记载》,《文史杂志》第1卷第12期,重庆,1941年12月)。在杨先生再次讨论马可波罗问题的一系列著作的指引下,近年来我和一些志同道合的老师、学生一道,在北京大学组成“马可波罗读书班”,慢慢会读穆阿德(A.C.Moule)和伯希和(PaulPelliot)译本《马可波罗世界寰宇记》(MarcoPolo,the Description of the World,London:George Routledge &SonsLimited,1938),希望将来有所贡献。

经过杨志玖先生等的一番论证,马可波罗来过中国,在中国学术界基本上已经成为定论。但从更广的范围里来看,对于马可波罗是否真的到过中国,质疑之声仍不绝于耳。之所以有这样的怀疑,原因之一就是对于自唐朝中叶以后一直到元朝初年陆上丝绸之路是否通畅的质疑。有不少学者认为,自从安史之乱以后,吐蕃以及后来的党项、西夏隔绝了中原王朝与中亚、西亚、印度的交往,随后宋朝发展了海上丝绸之路,使得陆上丝路更加衰落。在这样的背景下,马可波罗一行在元朝初年也就不太可能走陆路来到中国。这个问题也和最近学术界内外热议的“丝绸之路”有关,即丝绸之路在东西交往的历史上到底起过多大的作用,丝绸之路在漫长的历史岁月里是“断多通少”吗?

我想从三点来理解丝绸之路交通和马可波罗来华的问题,以期给马可波罗的到来提供一些印证,也是对杨先生观点的一点补充。

第一点是从商人的角度来理解。多年来我一直在探讨丝绸之路上的粟特商人及其贸易往来情况,其实粟特商人的性格有助于我们理解马可波罗。

从公元3世纪到8世纪,粟特商人成为陆上丝路贸易的担当者,从拜占庭到中国,都有他们的身影。虽然安史之乱和阿拉伯势力的东进对于粟特商人的贸易有所影响,但粟特商人以及他们的“后裔”,如回鹘商人、回回商人、色目商人等,仍然奔波在丝绸之路上。

这些粟特商人的特性之一是不畏风险,只要利之所在,无远不至。敦煌长城烽燧下发现的一组粟特语古信札,就给了我们最好的例子:一批来自康国撒马尔干的粟特商人,以河西武威作为经商的大本营,首领萨保派一批批商人率队前往邺城(安阳)、洛阳、金城(兰州)、酒泉、敦煌,可能还有楼兰、于阗(和田),经营贸易货物,用贵金属、香料、药材,换去丝绸等中国产品。其中一批在洛阳的粟特商人,因为遭受到西晋末年的动乱,饥寒交迫,受尽战乱之苦,但这些粟特商人坚持下来,逐渐由小变大,由少变多,到了北朝末年,一些入华粟特商人首领,变成像我们从安伽、史君墓葬图像所见到的那样,生活优裕,安享豪富的晚年。马可波罗和他的父叔们在往来中国途中,同样也要经过许多敌对国家的危险境地,应付各种不同势力可能的迫害,与粟特商人所面对的情形没有两样。

这些粟特商人的另外一个特性,就是组织商队,长途跋涉,从一个国家,到另外一个国家,经营商业。我们在吐鲁番出土的一个文书案卷中,曾经获得一个相对完整的故事,说的是唐高宗时期,曹炎延、曹果毅、曹毕娑等一组中亚曹国出身的粟特商人,与汉商李绍谨等一起,从唐朝首都长安出发,到天山北路的弓月城(今阿力麻里附近)进行贸易活动。随后,部分胡汉商人李绍谨、曹禄山等先后经天山南路的龟兹(今库车),因赶上唐朝和吐蕃的西域争夺战,退回到西州(今吐鲁番)。而另外两位粟特商人曹果毅和曹毕娑,则更向西方去贸易。由此我们可以看出,从长安往西,不论到北疆的弓月,还是南疆的龟兹,乃至更西的粟特地区,粟特商人的贸易路线非常广远,他们利用丝路城镇做跳板,长距离经商。马可波罗一行也是商人,又肩负教皇使命,所以从遥远的欧洲,一直走到中国,其性质和做法,与粟特商人是一样的。

粟特商队有一整套经营方式,他们集体行动,动辄一二百人,由商队首领——萨保(来自粟特文s’rtp’w)统帅,从粟特本土向外,经营贸易。在经行的丝路城镇中,建立自己的殖民地(聚落),一批人留下来,另一批人继续前进,而且不断有粟特商队前来补给。于是在丝路沿线,逐渐形成一连串的粟特聚落,成为他们倒卖商品、储存货物、休整居住的地方。一些原本是粟特商队首领的萨保,一旦在聚落中定居下来后,就成为聚落首领。他们通过这样的方式,来控制整个丝路贸易。马可波罗一行既是商人,又有使命,因此和粟特商人不同,但他们仍然与丝路上的商人聚落或基督教会保有联系,并利用他们的系统来一站站行进。马可波罗到达中国以后,一住就是十七年,如果不是元朝皇帝命令他护送公主到伊利汗国,他恐怕仍要继续呆下去。这种做法和粟特商队首领一旦定居下来,就入仕中原王朝,享受荣华富贵,不再回国了也是一样。马可波罗担任扬州总管,和武威安氏家族先为萨保,后任凉州都督,都是一脉相承的。

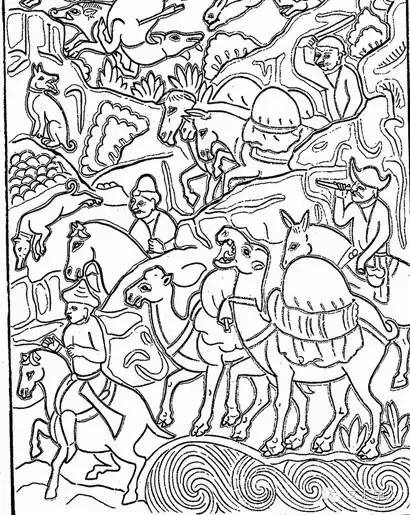

史君石椁所见粟特商队

敦煌纸画中汉商图

第二点是从丝路交通的角度来理解。按照一般的逻辑思维,总是觉得在统一兴盛的汉唐时期,丝绸之路是畅通的,一旦西北地区动乱以后,丝绸之路就会断绝,所以中国历史上丝路“断多通少”。

具体来说,许多人认为安史之乱后,吐蕃占领河西、西域,以后回鹘西迁,与吐蕃争斗,直到西夏占领河西,路上丝路基本断绝。事实上,这是汉文史料给人造成的错觉,我们从敦煌文献和传世典籍的零星记载中,仍然能够发现晚唐、五代、宋朝,经过河西走廊、塔里木盆地的中西交往道路没有断绝。1991年,我给季羡林先生八十华诞纪念文集写过一篇文章,题为《敦煌文献所见晚唐五代宋初中印文化交往》,就勾稽敦煌汉、藏、于阗等文献中的材料,列出从吐蕃统治敦煌时期(786—848)到归义军时期(848—1035)之间,由中原五台山、河北、陕西、四川等地,经河西走廊前往印度取经的十多位僧人相关的书信、发愿文、行记等等(李铮等编《季羡林教授八十华诞纪念论文集》,南昌:江西人民出版社,1991,955-968页)。

比如英藏敦煌写本S.5981记载,后唐同光二年(924)三月初,鄜州(今陕西富县)开元寺观音院主、临坛持律大德智严,前往印度求法,路经沙州,巡礼敦煌佛教圣地,并为后唐皇帝和沙州归义军节度使曹议金祝福。有意思的是S.2659也是他持有的写本,抄有《大唐西域记》卷一、《往生礼赞文》《十二光礼忏文》。他带着身上的玄奘《西域记》,显然是作为前往印度取经的指南,其他则是佛事应用文本,随时使用。对于我们今天研究丝绸之路的人来说,更为重要的是这个写本的背面,就是现在摩尼教研究的根本文献《摩尼教下部赞》,大概智严用了《下部赞》作为废纸抄写《西域记》等,无意中留下了更为重要的丝绸之路文献。1993年上海古籍出版社刊出《上海博物馆藏敦煌吐鲁番文献》,其中上博48号册子本中,有《十二时普劝四众依教修行》,题记说:“时当同光二载三月廿三日,东方汉国鄜州观音院僧智严,俗姓张氏,往西天求法,行至沙州,依龙兴寺憩歇一两月说法,将此《十二时》来留教众,后归西天去展转写取流传者也。”显然也是这位智严留下来的。

再举一例,乾德四年(966),北宋政府组织了一次西行求法运动,有157位僧人从北宋都城开封出发,前往西天取经。这些僧人取道河西,经过敦煌时,有的留下随身携带的佛教文献。如中国国家图书馆藏敦煌写本BD13802和法国藏P.2023号的内容表明,乾德六年二月,西天取经僧继从经过敦煌,抄《妙法莲华经赞文》,呈给归义军节度使、沙州大王曹元忠。又据《佛祖统记》卷四三记载:“太平兴国三年(978),开宝寺沙门继从等自西天还,献梵经、佛舍利塔、菩提树叶、孔雀尾拂,并赐紫袍。”显然,继从圆满完成西天取经任务,回到宋朝。他的成功应当离不开当年敦煌归义军政府的支持和援助,正像玄奘西行求法离不开高昌王麹文泰的大力支持一样。

文化交往不会是单向的,印度的僧人也没有在东行传法上停止从东汉以来的脚步。宋朝初年,北天竺国僧人施护与法贤,在雍熙二年(985)一同前来中国,他们在途经敦煌时,被笃信佛教的敦煌王曹延禄延留不遣,这也像麹文泰想留住玄奘一样。但数月以后,施护等人乘敦煌官府不备,丢弃锡杖和瓶钵,只带着梵夹进入宋朝,成为宋初著名的佛经翻译大师。

其实,尽管晚唐、五代、宋初时期西北地区没有统一的王朝控制丝绸之路,但独立的各个小国,如西夏王国、甘州回鹘、敦煌归义军、西州回鹘、于阗王国、喀喇汗王朝等,都没有阻断交通,特别是僧人和商人的往来,和政府的使臣不同,他们往往不因为敌对势力的影响而止步不前,他们正是在混乱的政局下沟通不同政权之间交往的使者。

民间商人是不太会被中国传统士大夫、特别是传统史家所记录下来,但带有官方色彩的商人(有些其实是假冒官商的私贩)还是会在史籍中留下记载。宋朝在和西夏对立的时期,商人们仍然采用绕过西夏的“秦州路”,与西域交往,像于阗的玉石仍不断被运到北宋都城,因为王朝的玺印制作,离不开于阗优质的软玉(荣新江、朱丽双《从进贡到私易:10-11世纪于阗玉的东渐敦煌与中原》,《敦煌研究》2014年第3期,193-199页)。而且,宋、夏之间并不是时时刻刻都处在敌对状态,有的时候还是可以往来的。

西夏本身也不是一个闭关锁国的王朝,据西夏仁宗天盛年间(1149—1169)编纂的《天盛改旧新定律令》卷七记载,西夏对于从大食、西州回鹘国来的使者和商人是给予优惠待遇的(史金波等译注《天盛律令》,北京:法律出版社,2000年,284-285页)。西夏的僧人也有西行印度求法者,同时还有印度高僧到西夏弘法。

辽朝也与西域诸国有着交往,《契丹国志》记载了高昌、龟兹、于阗、大食、小食、甘州、沙州、凉州等国或地方政权每三年一次遣使,总有大约四百余人至契丹贡献,贡品(其实就是商品)有玉、珠、犀、乳香、琥珀、玛瑙器、宾铁兵器、斜合(suγur)黑皮、褐黑丝、门得丝(mandish)、怕里呵(parnagan)、碙(硇)砂、褐里丝(qars)。契丹的回赐,至少亦不下四十万贯。黄时鉴先生考证这里的“大食”,指874—999年在中亚河中地区立国的萨曼王朝,“小食”即石国(塔什干)东北百余里的“小石城”,也即《大唐西域记》中的笯赤建国(黄时鉴《辽与“大食”》,《黄时鉴文集》II《远迹心契——中外文化交流史(迄于蒙元时代)》,上海:中西书局,2011年,16-30页)。可见,辽朝与河西走廊和西域南北道以及中亚河中地区都有着官方的贸易往来。后来辽朝灭亡时,耶律大石率众西迁到中亚立国,并非空穴来风,而是因为辽与西域的关系一直有着密切的交往,只是汉地的史官和文人没有记载下来罢了。

因此,不能用中原王朝与西北地方政权政治上对立与否来看丝绸之路的断绝还是通畅,也不能只考虑官方使者交往一条途径。其实,商人和僧侣经陆上丝绸之路的往来,从唐末到元初,并没有断绝。丝绸之路沙漠绿洲上的王国,也一直努力维持着丝路的交通路线,因为丝绸之路的转口贸易,是这些丝路王国的重要收入之一。

而且,我最近也在不同的场合强调,不能只是看中国或罗马的某个人是否能从长安走到罗马,或者相反,以为有这样的记录才表明丝路是畅通的,其实丝绸之路是一条“丝绸”之路,是“玉石”之路,是“香料”之路,是“佛法”之路,也就是说,丝绸之路说的是一些物品、思想从一个地方走到另一个地方,并不是某人。虽然甘英走不到罗马,但汉朝的丝绸是被运到了罗马,这就是丝绸之路,所以,只要物质文化和精神文化没有停止在丝路上的交流,就表明丝绸之路一直是畅通着的。像马可波罗那样从欧洲一路走到中国的商人是很少的,这也是蒙古西征造就了蒙古大帝国的结果,并非此前丝绸之路人员往来的常态。

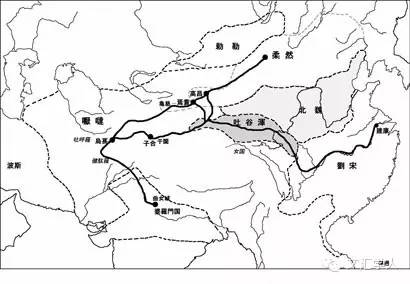

吐鲁番出土《高昌国送使文书》所记使者路线图

欧洲描绘的商队图

第三点就是如何理解史料的问题。丝绸之路所经行的许多地方,是荒漠、高山,一些中亚国家没有自己的历史记载留存下来,周边地区大的文明对他们的记录也非常简略,语焉不详。所以,我们不能以传世的史料、或者一种语言文字的材料来看丝绸之路,而应当扩大视野,捕捉出土文献中的片段记录,检索外语文献中的相关记载。

丝绸之路上的出土文书,大大丰富了我们关于丝绸之路的认识,像敦煌出土的慧超《往五天竺国传》、《沙州图经》卷五石城镇“六所道路”条、《西州图经》“道十一达”条、《西天路竟》等,留给我们有关中印交往和道路走向的详细记录;像吐鲁番出土的《阚氏高昌永康十二年(477)张祖买奴券》《麹氏高昌内藏奏得称价钱帐》《唐垂拱元年(685)康尾义罗施等请过所案卷》《唐开元二十年(732)石染典过所》《唐天宝二年(743)交河郡市估案》等,给予我们丝绸之路上商业贸易和物品交流的真实情貌。

有时候一张不大的纸片,可以填补传世史料完全没有记载的空白。如1997年吐鲁番出土的一件阚氏高昌王国永康九至十年(474—475)出人出马护送外来使者的记录(荣新江、李肖、孟宪实主编《新获吐鲁番出土文献》,中华书局,2008年,162-163页),保留了这两年间经过高昌的各国使者:有来自印度西北部斯瓦特(Swat)地区的乌苌使,有来自当时南亚次大陆上的笈多王国的婆罗门使,有来自西域塔里木盆地西南部的一个小国——子合国的使者,有来自塔里木盆地北沿大国焉耆的国王一行,还有来自中原南方以建康(今南京)为都城的刘宋王朝的吴客,以及来自阚氏高昌的宗主国——漠北柔然汗国的使者。这些经过高昌的使者有的越过天山,向东北前往柔然的汗廷;有的则向南到焉耆,从这里再去塔里木盆地诸国乃至中亚、南亚等地(参看荣新江《阚氏高昌王国与柔然、西域的关系》,《历史研究》2007年第2期,4-14页)。如果我们把这件送使文书所涉及的高昌、柔然、焉耆、子合、刘宋、乌苌、婆罗门等国标识在一张地图上面,就可以获得公元5世纪下半叶丝绸之路东西南北各国交往的历史景象。此时正值北方强国嚈哒击败萨珊波斯,占领了巴克特里亚(Bactria),进而攻占索格底亚纳(Sogdiana),还把势力伸进塔里木盆地。这些奔赴柔然汗廷的中亚、南亚使者,应当是去向柔然借兵以抵抗嚈哒。由此可见,虽然战乱频仍,但丝绸之路上的使者往来却更加频繁活跃。所以说,那种把中亚或中国西北地区动乱使得丝绸之路往来断绝的说法,是不正确的,在兵荒马乱的岁月里,有时候更需要各国使者穿梭往来,密切沟通。

在阿拉伯、波斯语的文献中,其实有着丰富的丝绸之路史料。比如阿拉伯古典地理学中的伊拉克派著作,专门记录交通道路,如伊本·胡尔达兹比赫(IbnKhurdādhbih,卒于912年)的《道里邦国志》(Kitābal-Masālikwa’l-Mamālik)和库达玛(QudāmaibnJa‘far,或卒于948年)的《税册》(Kitābal-Kharāj),都详细记录了阿拉伯世界所了解的经过伊朗、中亚到中国的道路情况。还有像马合木·喀什噶里(Mahmūdal-Kashgharī)的《突厥语大词典》(Diwānal-lugātal-turk),也有从拂菻(拜占庭)到摩秦(宋朝)的道路、里程、部族分布等等情况的记载,内容十分丰富。

因此,我们不能轻易说丝绸之路在什么时候就断绝了,而要更广阔地收集有关史料。同时我们也应当心里知道,即使我们把有关丝路的所有已知资料收集在一起,那也不是全面的丝绸之路的记录,因为很多信息完全没有记录下来,我们可以从出土文书的偶然保存而又如此内容丰富这一事实,来推知我们对于丝路所能把握的材料有多么局限。我们应当在已知的材料基础上,举一反三、举一反五,去思考丝绸之路的实际状况。我相信,在马可波罗到来之前,丝绸之路一直没有断绝,虽然有一些局部由于战争、宗教等原因暂时不通,但大多数道路是通畅的。其实不是路不通,是我们的人总是在故步自封,不肯向危险的境地跨出一步。马可波罗是一个了不起的人物,因为他敢于迈向遥远的东方。

今天我们研究丝绸之路,研究马可波罗,杨志玖先生是一位值得敬仰的先驱者,他给我们提供了研究的典范,教给我们研究方法,指引我们前进的道路。谨以此文纪念杨志玖先生一百周年诞辰。

文汇学人 · 学林 2015.11.20

荣新江 | 从粟特商人到马可波罗

作者为北京大学中国古代史研究中心教授,本文系在南开大学“纪念杨志玖先生诞辰一百年隋唐宋元时期的中国与世界学术研讨会”上的发言稿