专家观点

新探索与新收获:近十年二里头遗址田野考古概述

一、近年田野工作的基础、缘起与目标、思路

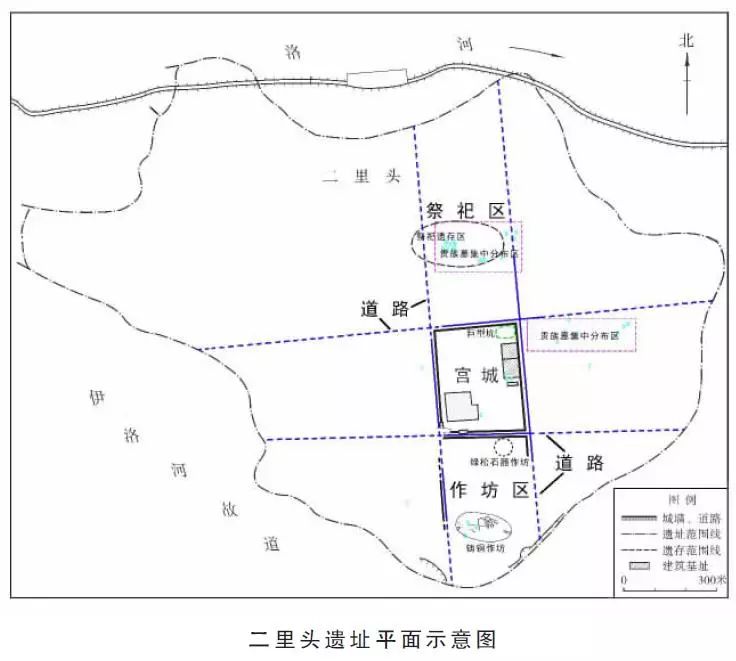

二里头遗址自1959年发现以来,持续进行了60余次发掘。截止2006年,已发掘4万余平方米,获得了一系列重要成果:建立起了二里头文化四期的分期框架;确认了遗址现存范围,找到遗址中部的井字形主干道路系统,勾勒出城市布局的基本框架,发现宫城城墙和官营手工业作坊区外的围墙,发现了大面积的夯土建筑基址群和大型宫殿建筑基址数座,大型青铜铸造作坊1处,与制陶、制骨、制绿松石器作坊有关的遗迹若干处,与宗教祭祀有关的建筑遗迹若干处,以及中小型墓葬400余座,包括出土成组青铜礼器和玉器的墓葬,获得包括大型绿松石龙形器在内的铜器、玉器、绿松石器、漆器、陶器、石器、骨器等万余件文物。作为中国古代文明与早期国家形成期的大型都邑,二里头遗址的重要学术地位得到了学术界的公认。

20世纪90年代中期,随着各地考古学文化发展谱系和年代序列的基本建立,中国考古学的研究重心逐渐转移到以人、社会、环境、资源及其相互关系为主要内容的社会考古领域,聚落考古或聚落形态研究是社会考古学的基本方法。井字形主干道路系统和宫城城墙的发现和遗址布局框架的大致廓清,即是在聚落(城市)考古学理念指导下的收获。上述一系列发现,构建了二里头遗址主要功能分区和布局的大致框架,为总体把握二里头都邑规划布局的特征,进而探索其社会结构等问题奠定了基础。

同时,包括测年、遥感、地质、地貌、植物、动物、人骨、化学、工艺技术等多个科技考古领域的研究人员,依据考古学的研究思路,借用自然科学相关学科的方法与技术,投入对二里头遗址勘探、调查和采样,对出土的大量遗物进行多种鉴定、测试和分析,结合研究对象各自的考古背景、长时间埋藏过程中可能造成的影响、当时可能存在的人为作用等诸多因素,开展探讨和研究。根据研究,二里头遗址二里头文化的绝对年代大致为公元前1750~公元前1530年;当时的气候温暖湿润,居民在土质肥沃、距离邙山不远、濒临伊洛河的二级阶地上建立居住地;当时人的健康状况似乎较好,可能存在人口流动的现象;可持续发展的多品种的农业生产已经成为社会稳定发展的基础,多品种的家畜饲养保证了肉食来源,可能还存在从外地输入家养动物及对绵羊进行次级开发的行为;当时的专业化分工明确,已经能够做到依据石器的功能特征选择合适的石材制作石器;陶器制作的规模化生产进一步稳定,出现专门用于礼制或贵族专用的陶器生产部门;获取制作铜器资源的产业链已经形成,制作铜器和玉器的专门性技术更加完善,可以对那些产品进行规模化生产,这些产品应该是为贵族专用的;出现具备规范化特征的制骨技术等。科技考古研究在一定程度上为认识二里头遗址各个时期的绝对年代、自然环境特征、人类自身与体质相关的特征、人类的多种生存活动以及生产行为特征等等。

但是,上述工作仅了解到二里头都邑聚落布局的大致框架,仍需更细致的田野工作、更紧密的多学科合作,更深入掌握遗址的遗存分布及其历时性变化的更多细节,建立田野资料GIS系统,进一步了解当时的环境、人地关系、技术水平、社会及经济形态等。

基于上述情况,2010年开始新一轮工作之初,我们将田野工作的目标确定为:继续探索二里头遗址的地下遗存分布情况,深入推进对二里头都邑聚落的构成要素、布局结构、功能分区以及其形成和发展的历时性变化过程的剖析;了解当时的环境、人地关系、技术水平、社会及经济形态等问题;整合历年钻探、发掘资料,建立二里头遗址考古GIS系统。为了实现上述目标,我们确定工作思路为:切实贯彻多学科合作、社会考古学和文化遗产保护等理念,运用聚落考古学的方法,注重遗存堆积过程的观察和复原,系统钻探、精细发掘、全面记录、精确测绘、深入思考、综合分析,用最小限度的发掘,争取获得最多的古代社会信息,最大限度地保护文化遗产。

二、工作方法

2010年,为配合中华文明探源工程和二里头遗址保护展示工程的开展,我们开始了新一轮田野工作。课题实施过程广泛采用多学科合作,与自然科学、技术方面的专家的合作贯穿发掘课题设计、实施的整个过程中。

为了全面了解地下遗存情况,我们采用全覆盖式系统钻探。一般情况下,按照1.5米间隔的“梅花”形布孔法钻探(之所以将探孔间距设置为1.5米,是因为二里头文化墓葬宽度最多1米余),使用电子全站仪测绘每一探孔的三维坐标。钻探之前,打印好钻探区域的大比例航拍图纸,记录者在航拍图纸上画出钻探出遗存的位置和轮廓草图,同时详细记录每个探孔的土质、土色、包含物、硬度、密度、性质等,并对部分探孔土样拍照、收集,以便于后期对比和取样,最后绘制钻探平、剖面图,建立钻探GIS系统。为保护重要的文化遗存,对夯土类遗存和墓葬仅钻到表面下10厘米左右,确定土质、土色、软硬程度、包含物、堆积性质之后,即停止向下钻探。

发掘工作注意按地面清理,注意堆积的形成过程和废弃过程。对大型夯土基址的发掘,一般清理到叠压在其上的二里头文化层后,即暂停向下清理,细刮平面,理清各遗存间的相互关系之后,整体和分块详细拍照,精确测绘,制作数字三维模型,全面详细记录。然后根据需要选择部分地段进行解剖,对解剖沟内晚于夯土基址的遗迹进行清理,以便获取基址的时代、结构等细节。对发现的一般灰坑、墓葬等遗迹进行解剖式发掘。

发掘过程和记录比以往更多关注工作过程、目的和方法,工作过程中更多拍照、多绘图,更加注意对发掘过程、清理过程、资料提取过程、测绘过程的拍照、记录。除了上述拍照之外,清理过程中每天上、下午上、下班时均拍工作区域的平、剖面照片,以便更多地保留遗存的时间、空间、环境信息,更好地提高发掘质量。全程使用电子全站仪进行测绘遗迹和遗物,并与全面制作数字三维模型结合。测绘采用与国家地理坐标一致的遗址测绘系统。所有遗迹和部分重要遗物发掘前、中、后均按照三维建模要求拍照,之后制作三维数字模型,同时,设置多个控制点测绘三维坐标。拍照、测绘后尽可能当天或第二天制作出三维数字模型,并导出、制作出遗迹线图,即时到现场核对、修改、标注遗迹线图。所有的记录资料都数字化并建立GIS系统。

三、工作收获

本阶段的考古工作先从对宫殿区的系统钻探开始,而后对宫殿区以东进行了系统勘探。经过多个季度的勘探和发掘,在宫殿区东北部发现巨型坑,宫殿区东中部新揭露二里头文化早期的多进院落宫室建筑――5号基址,在中心区的西南部新发现墙垣和道路。

宫殿区东北部发现的1号巨型坑,东缘距宫城东墙西缘3~5米,北缘距宫城北墙4~6米。平面近似圆角长方形,东西长约66、南北宽约33米,总面积约2200平方米,深度一般为4~4.6米,最深达6.7米。1号巨型坑内存在从二里头文化第一期晚段到四期晚段的连续堆积。二里头文化第二期遗存是坑内的主要堆积,总厚度1~3米,发现有陶片铺垫的活动面和道路、祭品为猪的祭祀遗迹、地面经过夯打并用火烧烤的房址及灶、长期踩踏形成的坚硬路土面等遗迹。以猪为祭品的祭祀遗迹有多处,有的用猪某一部位的骨骼,有的用完整的幼猪,其中一处主要由3具完整的幼猪和几块幼猪的下颌骨组成。3具幼猪摆放较为集中,均面朝左、背向右侧身放置,其中2具猪骨相距较近,头向南北相反,一具头向接近正南、一具头向接近正北,年龄均为半岁左右。第四期局部有密集铺垫陶片的路。巨型坑的多层堆积中间可见到植物茎、叶的腐烂痕迹,淤积痕迹、水锈痕迹也较多,表明其有较长时间被水浸泡。1号巨型坑外围近旁铺垫料姜石块,表明其是一处特殊的场所。仅对其解剖30余平方米,即发现4具摆放整齐、姿势一致的完整幼猪骨骼,1处夯打坚硬、建筑讲究的小型房址,1处陶片铺垫层,1条铺垫陶片的道路及多处踩踏坚硬的道路,表明挖土形成巨型坑后,曾进行过祭祀、居住等活动,而非一般的堆放垃圾的场所。其与偃师商城宫殿区的祭祀遗迹有一些共同之处:均位于宫殿区北侧的专门场所,祭品主要是猪。1号巨型坑可能是二里头遗址宫殿区内一处专门用于祭祀的场所。

5号基址位于二里头遗址宫殿区东中部,与其东侧的3号基址并列,二者中间以通道和暗渠间隔。总面积超过2700平方米,坐北朝南,方向约为南偏东4.5度。自南向北由4进院落组成,分别编为1~4号院(南缘被一南北宽近2米的东西向东汉沟渠打破,但沟渠以南未见同类夯土,推测5号基址南缘即在沟渠经过的区域)。每进院落包括主殿、院内路土,各进院落的主殿均为以窄墙间隔成不同房间的连间排房,每进院主殿的连间排房均自西向东编号1、2、3…室,南侧多有门道,第2、3号院的主殿北侧也有门道。台基以东、以北、以西有路土活动面。在第2~4进院落内共发现3排5座贵族墓葬。这些墓葬均打破院内的夯土基址和使用时期的路土,其上又被稍晚的使用时期路土所叠压,确证这些贵族墓葬是在5号基址使用时期埋入,之后基址继续使用。5号基址修建和使用均在二期。中心区西南部的墙垣和道路均位于作坊区以西。墙垣(Q7)方向355度,与宫城西墙(QW)大致平行,位于后者延长线以西17.5~20米。墙体被破坏较多,经钻探知残存长度约147米,复原长度约228米。墙体直接建在生土之上,宽度不一,最宽1.46米。残存厚度约0.5米,层厚多在0.08~0.10米,夯筑质量较好,尤其是最下层的,隐约可见夯窝,厚仅0.06、0.08米。始建年代不晚于二里头文化二期晚段,废弃年代为四期晚段。道路见于墙垣(Q7)东、西两侧,方向与Q7大体一致。受发掘面积所限,道路的宽度尚不明确。东侧道路最宽处超过24米,路土西侧斜压于Q7东侧边缘,东侧多直接叠压生土,路土质量多较好。西侧道路宽度超过5.5米,实际宽度尚不明确,偏上的路土质量较好。东侧道路的年代可能不早于二里头文化三期晚段,西侧道路的年代不早于三期早段,不晚于四期晚段。

墙垣Q7东侧的道路与宫城城墙西侧的大道成一直线,宽度、年代基本相同,可能为宫殿区西侧道路的南部延伸段,而墙垣Q7可能是作坊区西侧另一大型围垣设施的东垣,而非作坊区的西垣。理由如下:1、宫殿区外围的的早期道路系统早在宫城城墙修建之前已出现并使用,宫城城墙修建在早期道路之上,宫城城墙建成之后,在城墙内外原道路上继续铺垫、踩踏形成使用时期的道路,因宫城城墙靠近早期道路的内侧,所以宫城城墙外侧的道路远远宽于内侧,外侧道路的宽度在10余米至20米,内侧道路的宽度仅1米左右,宫殿区外侧的四条道路均如此。作坊区东侧和北侧东段发现的二里头文化早期始建并沿用至晚期的墙垣Q5、北侧晚期新建的的墙垣Q3及道路情况大致相同:墙垣直接修建在生土之上,内侧无道路,而外侧有较宽的道路(即宫殿区东侧的道路LE、南侧的道路LS)。而墙垣Q7位于宫城西墙延长线以西20米左右,其东侧即为与宫城城墙西侧的大道成一直线、最宽达24米的道路,因此,此道路可能为宫殿区西侧道路的向南延伸段,墙垣Q7可能是作坊区西侧另一大型围垣设施的东垣,而非作坊区的西垣。

四、近年田野工作的意义

1号巨型坑为二里头文化首次发现的该类遗迹,坑内多种文化遗存整体上丰富了二里头文化内涵,为了解当时社会生活的更多细节提供了重要资料。其位于宫殿区一角,包含从二里头文化一期到四期晚段等多个时代的遗存,为了解二里头遗址地下遗存分布情况、布局结构和历时性变化提供了重要资料。其较大的规模和体量,为了解二里头遗址大型工程设施用土来源提供了线索。坑外四周用料姜铺垫,坑内多处用幼猪祭祀的遗存,表明其是都邑内专门的祭祀场所和祭祀遗存。以往曾在宫殿区以北百米之外发现祭祀遗存区,其中存在包括类似于后世的“墠”之类长方形半地下式和后世“坛”之类圆形地上式的遗迹及祭祀的墓葬。1号巨型坑中新发现的祭祀遗存处于当时地面以下2米左右的大坑中,集中而丰富,周边有多种同期遗存,为研究二里头文化祭祀活动的内涵、类别及制度等课题提供了新颖的重要资料。其与偃师商城宫城中专门祭祀场中用幼猪祭祀的现象有一些共同之处,为研究偃师商城相关祭祀制度的源头提供了重要资料。

5号基址是目前所知年代最早、保存最好的多进院落大型夯土基址,是中国后世多院落宫室建筑的源头。其与3号基址这种外围无围墙、多进院落、院内有贵族墓葬的宫室建筑格局和内涵,以及宫殿区外围无6围墙的都邑整体布局,构成了二里头文化早期宫室建筑、宫殿区布局的独特特征。二里头文化晚期宫殿区内,以1号、2号基址为代表的宫室建筑则是外围有围墙、廊庑、院内无同时期的贵族墓葬的四合院式,以4、7、8号基址为代表的宫室建筑则是单体夯土台基式,宫殿区外围则出现了城墙形成了宫城,它们与二期的宫室建筑、宫殿区布局和内涵的差别较大。但二期时井字形道路系统所规划的“井字形九宫格”的都邑整体布局、大型夯土建筑和绝大多数墓葬的方向,则延续至三、四期;三期、四期的陶器构成、形态特征也与二期的一脉相承、延续发展,表明都邑的主体人群并未发生变化,宫殿区和宫室建筑布局和内涵的较大变化,应是统治阶层的规划理念和政治理念发生了变化。

二里头遗址至今未发现大型墓地。在遗址东部第Ⅲ、Ⅴ区,北部第Ⅵ、Ⅸ区,均发现从中型夯土基址到小型夯土基址、一般房址等各级居住遗存,和从贵族墓葬到一般墓葬在内的各个等级墓葬并存一起的情况,表明每个区域均有从贵族到一般平民的居址和墓葬,每个区域或许是一个家族或集团的集中居住和墓葬区,暗示每个区域归不同的家族或集团所有。如前所述,作坊区西侧新发现的墙垣,很可能是另一处大型围垣设施的东垣。1975年曾在该墙垣以西百余米处发现一批铜器、玉器、陶器等,包括1件铜爵、1件玉钺、1件玉牙璋(原简报称为“玉立刀”)、1件七孔玉刀、1件柄形玉器,还有圆陶片和数十枚小绿松石,它们极有可能出自墓葬。如此丰富且高等的遗物,如果出自同一墓葬,则在目前所知最高等级的墓葬之列。我们曾在作坊区以西钻探到夯土遗存,表明该区域并存贵族居住区和墓葬区。上述多个区域“居葬合一”的情况,与陶寺文化等新石器时代存在大型公共墓地、居址和墓葬区分开的情况迥然有异,而是与郑州商城、偃师商城、安阳殷墟等早期王朝时期都邑的居住、墓葬制度、社会结构更为接近,一定程度上反映了二里头文化在中国历史上划时代变化的情况。

(作者:赵海涛 许宏 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《南方文物》2018年第4期 此处省略注释,完整版请点击左下方“阅读原文”)

责编:荼荼