文博信息

努力实现陕西文物保护新跨越

“十二五”时期,陕西文物科技保护工作在陕西省委、省政府高度重视和国家文物局的指导下,始终坚持“考古发掘是基础,科技保护是核心,展示利用是手段,服务社会是目的”的文物工作理念,把科技保护摆在文物工作的核心地位,在全省文物科技工作者的共同努力下,文物科技保护工作取得显著成效。

“十二五”期间,全省文博单位独立或与高校合作完成的45项文物保护科研项目获得多层次大奖,其中获得“国家科学技术奖”二等奖1项、联合国教科文组织“亚太区文化遗产保护荣誉奖”2项、国家文物行业大奖10项、国家级建筑类大奖6项、省级科学技术奖一等奖2项和二等奖4项、陕西省高等学校科学技术奖5项、“十二五”文物保护科学和技术创新奖一等奖1项和二等奖1项。陕西领衔制定的文物保护国家和行业标准数量位列全国前列,先后完成文物保护国家标准和行业标准共17项,其中国家标准3项、行业标准14项;拥有文物科技保护知识产权或专利64项、发表专著和论文767篇。近年来,陕西省政府为省文物局直属单位新增专业技术正高职数10个、科技人才编制46名,进一步充实了科技人才队伍。

一、积极发挥科研机构平台优势

文物科研平台体系趋于完备。先后成功申报了博士后工作站、博士后创新基地、“三秦学者”岗位,组建了陕西省文物保护工程中心(秦始皇帝陵博物院)等科研工作平台,已建成红外显微分析、丝绸文物揭展修复等33个国内先进的科学实验室、文物修复室,现有中级以上文物科技保护人员200余人。在国家文物局的支持下,陕西已有国家级重点科研基地5个(国家文物局4个、科技部1个),设立了延安、咸阳、山东青州、新疆等科研基地工作站,这些科研基地和工作站对陕西乃至兄弟省份的文物科技保护事业发挥了重要引领作用。依托陕西历史博物馆建立的陕西馆藏壁画保护修复研究基地,为促进陕西壁画保护研究、修复展示、合理利用等提供了平台。

创新文物科技保护手段助力丝路成功申遗。陕西运用科技手段组织实施了一批丝绸之路遗产的保护展示、环境整治、监测管理、安全防范等工程,为申报世界遗产奠定了坚实基础。2014年,汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔、张骞墓、彬县大佛寺石窟7处遗产点成功列入《世界遗产名录》。丝绸之路跨国申遗成功标志着陕西大遗址科技保护理念和方法得到国际组织的肯定和认可,对提升陕西文化遗产保护利用水平和推动丝绸之路经济带建设具有重要意义。2015年8月,联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃来华访问期间,专程考察了陕西历史博物馆等文博单位,并将“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”世界遗产证书颁发给时任省长娄勤俭。博科娃指出,在陕西除了鉴赏文化遗产以外,更敬佩这里的专家和他们的专业精神、他们的承诺及为保护世界遗产所做出的努力。

建成文物信息综合系统和数字博物馆。为了进一步提升文物保护和管理工作水平,建成“陕西省文物综合信息系统管理平台”,集成已有的陕西数字博物馆网站、陕西省馆藏文物数据库、陕西省考古工地视频监测等系统,构建一个智能的、实时的陕西省文物综合信息大屏幕展示系统。陕西数字博物馆建设处于国内领先地位,陕西省文物局依托陕西历史博物馆可移动文物数据中心建成陕西数字博物馆,将全省实体博物馆和丰富的馆藏文物呈现给观众。目前该馆已收集了全世界1000余座博物馆的资料和网站链接。

二、强化科技创新联盟战略合作

组建“陕西省文物保护科技创新联盟”。2016年11月,陕西召开“全省文物科技保护工作会议”,这次会议是陕西文物科技保护历史上规模最大的一次,会议总结了“十二五”时期文物科技保护工作、部署“十三五”时期全省文物科技保护工作任务。会上,陕西省文物局与西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、陕西师范大学、西安建筑科技大学、长安大学、陕西文保专修学院8所高校签署“创新联盟”协议书,组建“陕西省文物保护科技创新联盟”,在此前工作的基础上搭建更为广阔的合作平台。“联盟”各方将发挥各自优势,联合培养科研人才合作攻关,合力解决陕西文物科技保护中的重大问题,整体提升陕西文物科技保护实力。此举受到国家文物局、相关高校的高度评价和社会各界的高度关注。

利用航空遥感技术实施考古勘测。陕西省文物局与陕西省测绘局加强合作,双方于2013年9月签署战略合作协议,建立“陕西省文物测绘工程技术中心”。组织多家单位利用高光谱航空遥感技术开展考古勘测研究,使用“运—12”飞机飞行12架次,通过航空遥感发现勘测区域内地表异常点70多个次,这种大面积文物遗址区域内进行航空遥感考古勘测的做法在我国尚属探索,2014年陕西遥感考古入选“中国遥感领域十大事件”。

创建“文物安全大防控体系”。陕西省文物局创新文物安全理念,与陕西省公安厅签署战略合作协议,建设“文物安全大防控体系”,运用网络合作平台支撑文物安全领域的科研合作、信息共享和业务培训。陕西省文物局将重点文物单位和博物馆信息纳入公安局地理电子信息系统,建立文物安全数据库和文物违法犯罪人员数据库,有力地推进了打击防范文物犯罪工作的开展。

三、扎实开展文物对外合作交流

中外文物科技保护合作项目取得重要成果。在前期中外合作的基础上,“十二五”期间继续加强中外文物科技保护合作,并取得一批重要科研成果。中德合作成果丰硕,圆满完成中德合作金川湾石窟保护研究、水陆庵彩绘泥塑保护研究(第二阶段),法门寺地宫丝织品保护修复与工艺研究等课题圆满结项。中英合作成效显著,秦始皇帝陵博物院与英方联合拍摄的电视纪录片《最新探密兵马俑》获得英国考古协会颁发的“英国最佳公众考古展示奖”,2016年陕西省文物局与英国伦敦大学签订新一轮合作协议。中法合作正式启动,2013年开始推动法盟组织关于陕西与法国遗产机构的学术交流;2016年9月陕西省文物局与法国文化遗产科学基金会在巴黎正式签署《关于陕西省文物局与法国遗产科学基金会合作备忘录》。中意启动新一轮合作,陕西历史博物馆、西安交通大学与意大利合作积极推进。

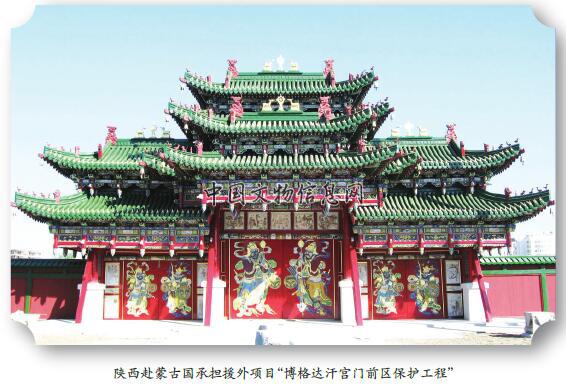

对外文物援建为国际文化交流增光添彩。积极发挥陕西文物科技保护优势,圆满完成中国政府无偿援助蒙古国文化遗产保护项目——“蒙古国博格达汗宫博物馆门前区保护维修工程”,展现中国文物保护工作者精湛的维修技术和中国文化软实力及综合国力。受缅甸政府邀请和国家文物局委派,2016年9月,陕西组织专家工作组代表中国政府赴缅甸开展对地震中受损佛塔进行勘察和评估。工作组形成的《缅甸蒲甘震后佛塔初步评估和建议》受到缅方管理层面和专业技术人员的高度认可,也为国家层面文物援缅决策提供了重要参考。

国际文物科研合作产生重要影响。通过对外文物保护科技合作、学术交流等工作,陕西文博人以认真负责的敬业精神、精湛的专业技能、扎实的学术功底赢得了国际声誉,先后有13人次获得美国肯塔基州最高荣誉奖、赛思希尔金奖、法国荣誉骑士勋章等重要国际荣誉和奖项。著作类有《秦始皇帝陵》获得美国“班尼金奖”;项目类秦始皇帝陵博物院“秦俑考古项目”荣获“西班牙阿斯图里亚斯王子奖”,这是该奖设立30年来中国首次获得。一批国际专家为陕西文物科技保护作出重要贡献,共有18位国际专家分别被国务院授予“中华人民共和国国际科学技术合作奖”、被陕西省政府授予“三秦友谊奖”、被陕西省文物局授予“陕西文化遗产大使”荣誉称号。

四、推动文物科技保护创新工作持续发展

“十三五”时期,陕西将以共享的态度和开放的心态保护管理和研究文物资源,特别要以科技保护的介入推动文物保护的可持续发展,协调各方合作共同保护文物。将坚定文化信心,坚持创新探索,夯实基础,突出重点,面向国内文物保护科技前沿、面向陕西文物保护重大需求,积极推动文物保护理论、体制创新,以文物保护中的技术难题为导向,以重大文物保护科技项目为载体,充分调动社会可以利用的科技资源,加强文物保护科技的研究、运用、示范和推广工作,在科技保护领域尽快实现突破。

(一)牢固树立科技保护是文物保护核心工作的意识。科技在文物价值的调查、认定、研究、展示、利用、传承、文物本体保存和修复及对文物相关环境的控制与治理中发挥着核心作用。陕西将进一步解放思想,牢固树立“考古发掘是基础,科技保护是核心,陈列展览是手段,服务社会是目的”重要理念,始终把科技保护摆在文物保护工作的核心地位。通过思想解放,理念提升,更进一步认清科技保护的极端重要性,为扎实做好陕西文物科技保护工作打牢思想基础。

(二)以开放合作的方式推进文物科技保护工作上台阶。充分发挥新组建的“陕西省文物保护科技创新联盟”平台作用,联合攻关陕西文物科技保护中的重大问题。一是鼓励支持各个基地在有条件的博物馆建立工作站和联系点,帮助博物馆建立科技保护后台支撑。二是加强科技考古勘探技术研究,开展对古代遗址、遗迹的科学认知和保护,运用遥感技术、地球物理勘探技术、全球定位系统、地理信息系统及三维扫描等现代科技手段,提高考古调查、勘探、测绘及信息记录等方面的水平。三是协同推进不可移动文物科技保护,加强不可移动文物科技保护研究,开展文物保存环境监控系统建设及预防性保护技术研究。重点支持石质文物、土遗址保护技术,以及遗址博物馆生物病害防治关键技术等方面的研究。

(三)积极为全省重大文保项目提供科技支撑。陕西将紧紧围绕“十三五”文物保护重大项目,高质量做好重大科研课题及项目的实施工作。一是重点抓好汉唐帝陵保护项目、周原遗址建设项目、丝绸之路拓展申遗项目、长城(陕西段)保护项目、秦蜀古道保护项目、革命文物保护和文化遗产(含丝绸之路遗产地)环境监测与风险管理等科研项目,进行科技保护攻关,为重大文保项目顺利实施提供科技支撑。二是重点支持馆藏文物环境监测新技术、新装备研究,加强可移动文物的风险预控研究。支持可移动文物保护修复的技术、材料研究,力争在墓葬壁画、彩绘泥塑、纸质文物、丝绸文物、砖石质文物及木质文物等保护修复技术方面有所突破,达到国内先进水平。三是文物材质劣化机理、文物保护材料作用机制与保护效果评价和传统工艺科学化等方面的研究,开展壁画、陶质彩绘、砖石质文物病害研究。

(四)大力提升现代科学技术在文物保护展示中的应用水平。陕西将发挥科技创新的引领作用,尤其充分重视和利用物联网、智慧城市等技术成果,推动文物保护与现代科技融合创新,提升文物科技保护能力。一是深入推动博物馆的“智慧服务”“智慧保护”和“智慧管理”建设,支持智慧博物馆设计与建设的集成技术研究。在陕西省内有条件的博物馆推广数字博物馆智能化、物联网技术应用研究,逐步实现文物本体监测、环境监测、文物实时管理、观众实时动态管理、信息发布等功能智能监测。二是积极运用现代科技手段提升文物展示水平,发挥科技创新的引领作用,充分运用智能交互、虚拟现实与增强现实、云计算、大数据、“互联网+”等现代科技手段,推动文物展示与现代科技融合创新。

(五)加强对外文物科技保护合作。陕西将依托5个国家级重点科研基地和“三秦学者”岗位、博士后创新基地、文物保护工程中心等科研工作平台,发挥现有实验室、修复室硬件作用,加强对外文物科技保护合作,提升全省文物科技保护工作水平。一是创新合作项目和合作方式,支持并吸引各领域的专家学者在文博领域的科研机构做创新合作项目。二是积极参与国际间考古、博物馆、文物保护等科研课题与工程项目,拓展国际学术交流广度和深度;促进与境外博物馆建立长期友好合作关系。积极与英国、美国、德国等国外院校、科研机构开展文物保护科技合作项目。三是积极与中亚相关国家开展丝绸之路考古研究合作交流,为“一带一路”战略实施提供文化支撑。

(六)为科技保护事业长远发展夯实基础。陕西将按照新出台的《关于加强全省文博专业人才队伍建设的实施意见》要求,用足用活国家政策,扩大各个科研平台的自主权,推动科技创新。依托重大科技专项、重点科研项目、文物保护工程、行业重点科研基地和国际交流合作项目,培养高层次、高技能的科技人才。加强在职人员培训,增强培训的有效性、针对性。营造尊重知识、尊重人才的良好环境,遴选优秀人才,使优秀人才能进来、能留住、能创业。

显微镜下观察冠饰清理出的痕迹现象

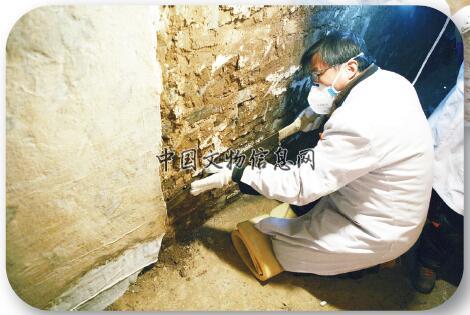

韩休墓壁画背部剥离

(撰稿:陕西省文物局)

(《中国文物报》2016年12月23日第7版)