深度阅读

莫高窟藏经洞的封闭

来自: 丝路遗产 |

发布时间:2019-9-19 17:33 |

查看: 1651 | 发布者: 文心雕龙 |

摘要: 藏经洞为今莫高窟第16窟甬道北壁之耳窟,1900年在这里发现了一大批古代遗书、遗物,成为20世纪初轰动世界的考古学重大发现。此后,人们对敦煌产生了浓厚兴趣,在世界范围内掀起了一股敦煌热,中外学者对敦煌艺术和敦煌遗书,从宗教、艺术、历史、考古、语言等各种专门学科的角度加以研究,形成了一个以敦煌为专门研究对象的学术领域,这就是现在我们所熟知的敦煌学。因此,藏经洞地位之重要性不言而喻,在敦煌研究院石窟编

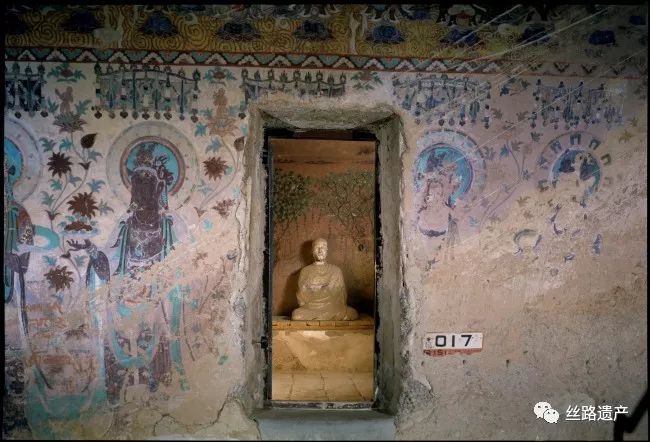

藏经洞为今莫高窟第16窟甬道北壁之耳窟,1900年在这里发现了一大批古代遗书、遗物,成为20世纪初轰动世界的考古学重大发现。此后,人们对敦煌产生了浓厚兴趣,在世界范围内掀起了一股敦煌热,中外学者对敦煌艺术和敦煌遗书,从宗教、艺术、历史、考古、语言等各种专门学科的角度加以研究,形成了一个以敦煌为专门研究对象的学术领域,这就是现在我们所熟知的敦煌学。因此,藏经洞地位之重要性不言而喻,在敦煌研究院石窟编号体系中将之单独编号为莫高窟第17窟。基于此,藏经洞的封闭堪称归义军佛教史上最后也是最大的历史事件。

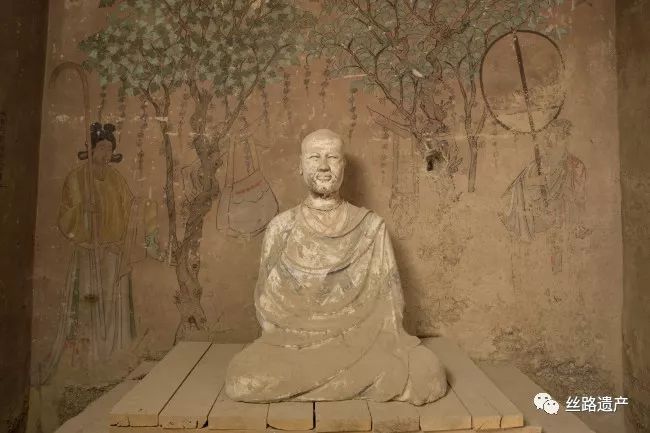

藏经洞和第16窟并不在同一高度上,窟内地面较第16窟甬道地面高出1米。窟门为长方形.开在南壁的中部,高1.84米,正对第16窟甬道的南壁。窟内地面近于方形,边长介于2.65~2.84米,窟内高度约2.5米,靠北壁处有长方形禅床式低坛,上为洪辩影塑,洞窟有效利用空间不足20立方米,可谓名副其实的方丈小室。 关于藏经洞的封闭时间,研究者倾向于1002年至1035年之间,即曹氏归义军晚期到西夏统治敦煌之初。在11世纪初期,曾作为晚唐五代初期河西都僧统的洪䛒的禅窟影堂可能已不为人们重视,因此洪辩影窟被改造也就成为必然。洪辩禅窟是属于洞窟中的洞窟,从方位上来讲特别具有隐蔽性,封闭门口然后重修壁画可以天衣无缝,而对于其他洞窟而言,由于有敞口前室或甬道,封闭后的洞窟和原来的砾石崖面形成明显的对比,不具有较好的隐蔽,北区洞窟亦然。 关于藏经洞为什么要封闭,古代人们在当时基于什么目的要把这些东西封存于一所小窟内,也正是由于这一问题的重要和复杂性,在过去的一个多世纪,始终激发人们从不同的角度展开大量思考与研究,力图对这一历史悬案进行解答。在不断探索的过程中,逐渐形成了废弃说、避难说、末法思想说和曹氏存经说等观点,不同观点的探讨与商榷,促使我们揭开历史的面纱,逐步接近藏经洞封闭的真实原因。 由于藏经洞出土遗书遗物中有相当大比例的残篇断经,甚至还有不少错抄之废卷及涂鸦杂写和过期的文书契约等,藏经中的完整和精美的部分毕竟不占主流,有学者指出为躲避战乱而封存这批遗物,似乎显得不具有强大的说服力,据此认为这批遗物之封存当系历史时期已经失去利用价值,故而受到封存。 斯坦因先生据自己在洞中所藏一些包裹皮中发现的一批相当数量的汉文碎纸块,以及包皮、丝织品做的还愿物、绢画残片、画幡木网架等,认为这些东西是从敦煌各寺院中收集来的神圣废弃物,藏经洞就是堆放它们的处所。这一看法,就是今天我们所说的“废弃说”。斯坦因还根据其所见写本和绢画题记最晚者为10世纪末的情况,推测洞窟的封闭是在11世纪初叶。 藏经洞发现后的一个世纪,废弃说得到较大发展。由于藏经洞内没有整部大藏经和其他珍贵物品,大多是残卷断篇,夹有不少疑伪经,敦煌地区在归义军节度使曹宗寿当政时期(1002-1014),已向内地乞求配齐藏经,也曾从朝廷乞求到一部金银字大藏经等品相极好的经典,如系避难,它们却均不见藏经洞中。但藏经洞所藏的反而是残部破卷,因此其封存的真正原因并不是避难,而是在于这一批文书对当时的敦煌僧众来说已失去了实用价值,故而遭到废弃。 废弃说得以支撑,更由于历史时期中国人一直有敬惜字纸的传统。纸张比较珍贵,对地处西陲的敦煌来说更当如此。据敦煌遗书中的抄经记录所载,抄经时每人所领纸张均要记账,即使抄错也必须凭废纸换好纸,并将废纸留待他用。此外,经过长期使用的破损佛经,如果不堪再使用下去亦不允许抛弃,须另行封藏。五代时期由于内地战乱,敦煌偏处一隅,经典的来源较为困难。从《州乞经状》可知,五代时,敦煌教团曾数次遣人赴内地各处搜寻配补敦煌所缺经典。进入北宋后,由于曹氏政权与北宋、辽、西夏等保持朝贡关系,对外交往较多,经典的来源较为丰富。与此同时,纸张的生产、流通也改变了晚唐五代以来自己造纸的传统,纸张紧张的状况可能随着交通发展大为缓解,使人们不再想到其背面可资利用的价值。于是在曹氏政权的某一年,敦煌各寺院进行了一次寺院藏书大清点,清点后将一大批残破无用的经卷、积存多年的过时文书与废纸以及用旧的幡画、多余的佛像等,统统集中起来,封存到藏经洞中。由于它们被认为是一堆废物,年深日久,就逐渐被人们遗忘。至于洞外抹的墙泥、绘的壁画,也许与这一封存活动直接有关,也许与这封存活动并无直接关系,而是其后若干年的另一次宗教活动的结果。 “避难说”最早起于法国汉学家伯希和先生,他根据斯坦因和自己所得敦煌卷子进行考查,发现一份西夏文卷子都没有,而当时他见到的藏经洞汉文、藏文经卷及其绢画、佛像、石碑等堆得很混乱,所以推断藏经洞是在1035年西夏入侵敦煌时为了躲避外寇而仓皇封闭。“避难说”得到许多人的赞同,但对于避难之对象,则又形成了不同的意见。

伯希和在被他称为“至圣所”的藏经洞中翻捡经卷-努埃特摄影-1908年

历史上敦煌曾受到吐蕃多年统治,虽然藏经洞封闭时吐蕃统治结束已久,但藏经洞内仍然保留着吐蕃时代的古藏文写经。西夏同样统治敦煌有相当长时期,这个民族有自己的文字,而且也信奉佛教,但藏经洞内却看不到西夏文字的经卷,当因1035年西夏占领瓜、沙时,藏经洞已被封闭了。宋仁宗景祐二年(1035)西夏入侵敦煌时,可能当地的人们对西夏人佛教信仰程度了解不深,作为依附于归义军的敦煌各佛教寺院自然会在瓜州、沙州、肃州被攻取之前的一段时间里惊慌失措,因而仓促之间,将各寺的写经都集中起来,收藏在洪䛒的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了第16窟壁画。据目前对西夏洞窟的调查与排年,第16窟现存壁画应该属于西夏早期的作品,因此,藏经洞是为避西夏入侵而封闭的,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。事后那些参与封存的人由于某些原因不再回来,以致藏经洞从此沉寂无闻八百多年。 关于藏经洞出土敦煌遗书无西夏文字一现象,马世长先生指出西夏未创文字之前,也使用过汉文和藏文。西夏文字之创,在元昊大庆二年(1037),新的文字从初创到比较广泛地流行使用,必须经过一段相当长的时间。敦煌地区主要是汉族,因而西夏文的流行应当要更晚一些。从莫高窟、榆林窟西夏文题记可知,西夏占有瓜、沙地区之后的二三十年内,西夏文在这一地区还没有流行起来,所以西夏侵扰仍有值得商榷的余地。 在避西夏战乱导致藏经洞封闭的思路逐步成系统时,有人认为崇信佛教的西夏统治敦煌时期,在局面稳定之时,已然没有藏经封存之必要。另从历史事实来看,西夏在莫高窟、榆林窟、东千佛洞等地开了许多洞窟,因此不会破坏寺院,僧侣更没有必要逃亡,即使逃了也可以很快返回,藏经洞不应一封存便闭死了。因而开始有人对避西夏战乱思路的合理性质疑,进而有了避哈喇汗王朝伊斯兰东进运动之思路。哈喇汗王朝也称作喀喇汗王朝、黑韩王朝。哈喇汗王朝和于阗国毗邻,早期是个相当松散的多民族部落联盟,10世纪中叶,哈喇汗王朝的统治者萨图克信奉伊斯兰教,建立和巩固新的伊斯兰政权之后,以“圣战”的名义,不断向跟自己不同宗教文化特征的毗邻之地展开了大规模的扩张。哈喇汗王朝逐渐强大约于956年之前开始发动对于阗的战争,进而爆发了长达数十年的宗教文化和民族认同上的征服与反征服之战,战争断断续续持续了近半个世纪,最终以1006年于阗灭亡而告终。这场战争对塔里木盆地西部和南部地区的社会经济、文化结构等造成了严重的破坏和无法估量的损失,但战争客观上促进了于阗塞种民族被回鹘民族同化,从而为当代维吾尔民族整体的形成奠定了必要的基础。 殷睛先生认为,藏经洞的封闭与伊斯兰教东传有关。信仰伊斯兰教的哈喇汗王朝大肆毁坏佛教艺术,宋绍圣年间(1094-1098),他们向宋朝要求出兵攻打西夏,宋朝表示赞许,这一消息在佛教徒中所引起的恐慌,因而采取了封闭藏经的保护措施。 对避哈喇汗王朝战乱思路进行系统化阐述的是荣新江先生,认为藏经洞出土的敦煌遗书不论是汉文佛典,还是藏文文书,也不论是娟纸绘画,还是回鹘、于阗文献,如果把它们放在公元10世纪,藏经洞的主体文献佛典和供养具,应当原是三界寺的藏经和资产。佛教教团有将残经破像废弃掩藏的传统,诸如1965年在莫高窟第125、126窟前和第130窟底层壁画下岩洞等处发现的北魏唐代残刺绣、绢绘佛像和雕版印制佛像等,即是属于这种废弃方式的废弃物。然而将自5世纪以来五个多世纪的作废写经一总放在一个窟中,而不是早就放在佛像中或其他什么地方,应当另有原因。 从1002年以后,西北地区最重要的历史事件,首先就是1006年于阗佛教王国灭于信奉伊斯兰教的黑韩王朝。这是最有可能促成藏经洞封闭的事件。于阗陷没后,大批于阗人东逃沙州,甚至远到青海。在藏经洞中有一批相当完整的于阗文佛典,他们或许是写后不久,就在佛教像法灭尽思想的影响下带到敦煌保存起来的,也可能就是逃难的于阗佛教僧人带来的。于阗僧人所带来的伊斯兰东进的消息,要比信佛的西夏人到来的消息可怕得多,因为哈喇汗王朝是经过血战才攻下于阗,他们对于阗佛教毁灭性的打击,应当是促使三界寺将所得经卷、绢画等神圣的物品封存洞中的直接原因。由于哈喇汗王朝并未马上东进,所以,封存活动是主动而有秩序地进行的,并且在封好的门前用壁画做了必要的掩饰,以致当事者离开人世后被人们长期遗忘。 由于中国北方辽朝成立之初,辽太祖耶律阿保机曾于天赞三年(924)西征西域,其势及于阿尔泰山,震惊西域。哈喇汗王朝在成立之初即远到辽朝朝贡,成为辽国的属国,后来也与北宋王朝通使朝贡。敦煌归义军与哈喇汗王朝当时同为辽的属国,同时都与宋有往来关系,而且哈喇汗的使节又要经过敦煌前往北宋。到了归义军晚期,敦煌地区基本上是沙州回鹘人的天下,作为与回鹘关系密切的哈喇汗王朝应当和敦煌有较为紧密的往来,作为当时敦煌力量主导的沙州回鹘人还不至于对于阗被哈喇汗王朝所灭,就发生如此的恐慌,要避难而大封经书佛画。在后来没有发生与哈喇汗王朝战争的情况下,仍然无法解释敦煌本地人未把这些东西重新取出来的原因,因为这种时间相隔一定不是很长,会有相当一部分当事人存在。如果是由于避难,那么敦煌人更应该保护的是那么多的洞窟壁画与彩塑,而不是经卷写本,因为信仰伊斯兰教者更多反对尊像,而看不到任何与保护洞窟有关的信息。整个16窟就是为了藏经洞而重修,在特别着急或时间有限的情况下,重修要费相当大的人力、物力、财力与时间,与当时历史背景的考察不大符合。因而又有新的观点——末法思想存经的提出。 在佛教发展历史上,流行将佛教分为正法、像法、末法三个时期,一般认为佛教的发展在经过正法、像法两个阶段后进入末法时期,末法 时期佛法僧三宝将灭,众生不求佛法,僧尼亦不种善根。北凉末法是受 当时的译经高僧昙无谶、道朗等所倡末法之说,并提出了“正法五百年、像法一千年、末法一万年”之论断,推导的结果是北魏延和三年,即北凉永和二年(434)进入末法之世。对于敦煌佛教而言,也于此时迎来第一次末法思潮,佛教末法思想在当时普遍流传,高僧大德为挽救 佛教免于法灭积极行动起来,其中以译经、石窟营建和石塔的大量出现为主要方式。到了隋代,又有了对正、像、末法时间方面新的解释,吉藏(549-623)所著《法华玄论》可为代表,认为正法千年、像法千年、末法万年,并推知1052年末法来临。末法思想在敦煌佛教界产生重大影响,于是敦煌佛教教团便采取了以绘画表示“末法度人”的千佛变、藏经洞“存经以备法灭”等一系列活动为代表的措施,表达了对末法的恐慌与“佛法即将灭尽”的忧虑。 在五代宋时期,辽代佛教界对此次末法思想的到来尤为敏感。辽宁朝阳北塔刹顶第十二层屋檐内有辽代重熙十二年(1043)所建的天宫,立有一件刻在石版上的“物账”,该物账文末附记有:“大契丹国重熙十二年四月八日午时再葬。像法更有八年人末法,故置斯记。”此类铭文或存经方式在辽统治区多有发现,对末法和末法到来时间的一清二楚,强烈地反映当时辽代佛教界对1052年“末法将至”的恐惧和忧虑,因此“存经以备法灭”。著名的北京房山云居寺石经刻经最为兴盛的时代正是辽代,一度成为辽朝廷定期资助的事业。这正是在末法将至之时,朝廷为保存佛法而所做的努力。 在曹氏归义军时代,契丹人建立的辽王朝,从后晋天福(936)以后,基本处于中国西北的实际宗主地位,在同宋朝频繁交往的同时,更同西北地区的回鹘及周边各政权有着密切的关系。除敦煌的归义军政权以外,远在和田以西的哈喇汗王朝等在内的诸多周边政权均朝贡辽朝,或均与辽朝保持友好关系,通使不断。敦煌归义军曹氏与辽互使,在《辽史》中留下了多处记载,表明了敦煌曹氏归义军在晚期与辽非同一般的关系。敦煌与辽的关系到了曹贤顺时期进一步升级,曹贤顺本人亲自远赴辽京,被辽封为敦煌郡王。曹氏归义军和辽朝均处于佛教为主导的政教合一地区,在频繁的互使中一定会受到相当的重视,当时辽朝佛教界普遍流行的1052年末法将至的思潮一定会较早地传至佛教高度发达的敦煌。 为了挽救法灭于末世,敦煌人的实际行动与措施,首先明确反映在曹氏归义军晚期重修的一批大窟中,这些洞窟的壁画均为千篇一律的的千佛变,如第16、152、256、233、94、29等窟,窟内集中反映末法度人的思想。莫高窟第16窟现存表层壁画的基本内容是,甬道南北二壁供养菩萨各一排,上层画说法图各一排。主室千佛变,四壁全为千佛。东壁门上画有一大莲花,是同时期洞窟壁画中常见此位置表示千佛变中“末法度人”情节的缩略简图。此类千佛变有深刻的佛经依据与佛教思想,强烈地反映着这一时期千佛信仰所主导的末法思想的流传。 尤为特别的是,这些与曹氏归义军晚期与西夏开凿的洞窟中,基本上看不到供养人画像,这与传统敦煌的作风大相径庭。出现这一现象的原因,可能是归义军晚期的沙州政局逐渐被回鹘左右,曹氏的各项活动亦受到影响,佛窟的营建也不能例外,虽然信仰佛教的回鹘同样支持和参与各类佛教活动,但是对于失势和受到权力威胁的归义军曹氏,出于自身利益的考虑,大有一种末法来临、末法将至的感觉,面临甘州、西州、沙州三支回鹘势力包围中的曹氏,这种危机感会相当的强烈。一方面,相似于吐蕃统治时期洞窟供养人数量的大幅减少,可能因为处在回鹘的民族统治之下,敦煌这一时期诸如莫高窟第16、94、152等重修洞窟中也较少看到汉装男供养人画像。另一方面曹氏信仰佛教,因此佛教的末法思潮也是他们对社会现实无奈所作出的首选,有借佛教力量自保的意味,曹氏和辽有频繁往来关系,早已对盛行于辽的1052年末法思潮有着清楚的记忆和反映,受末法思想的强烈影响,营建洞窟成为纯粹的宗教行为,为了拯救佛教于法难之中,不再有个人意义的供养行为,集中体现着即将末法住世时,敦煌佛教界的团结一致以及人们努力护法的精神。可能受辽人塔中藏经作法的启示,敦煌人也进行藏经“存经以备法灭”。 敦煌与辽的交往,集中在归义军曹贤顺1014-1036年的前期即1020年以前的一段时间。也就是说辽朝末法思潮对敦煌影响最大的可能性就在此一段时间,因此藏经洞封闭的时间在此间段或稍后的可能性很大。 第16窟重修四壁的千佛与甬道的供养菩萨、说法图等造像中,均在面部、身体等部位大量涂金,窟顶四坡的团花图案更是金碧辉煌,突出表面的涂金手法;而洞窟中大量使用的沥粉堆金手法,亦是比比皆是。大量金粉的使用,使得整个洞窟显得富丽堂皇,闪闪发光,突显佛相庄严。在第16窟这样的大型洞窟中如此大规模使用金粉,显示出重修功德主非同一般的经济实力,其为归义军曹氏集团的可能性很大。史载宋真宗大中祥符末(约1016年) “贤顺表乞金字藏经洎茶药金箔,诏赐之”。其中应有莫高窟洞窟壁画彩塑佛像之用,又恰与第16窟整体重修的时间大体吻合,故其功德主的身份当非曹氏集团莫属。 归义军晚期原为曹氏主导的沙州政局逐渐被回鹘左右,曹氏整体重修第16窟时,可能各方面受回鹘人的制约,处处面临与沙州回鹘的周旋,藏经洞的封闭也应有个中因素影响。曹氏作为藏经洞封闭的主人,则为藏经洞内所藏内容的丰富性、全面性作了最好的答案。曹氏作为当时瓜沙地区处于被动地位的统治者,在名存实亡的历史背景下,曹氏统治者们想必对归义军政权的未来不抱乐观的态度,回鹘人取代之势无法挽回。 因此,曹氏在力所能及的情况下,积极着手处理政权将亡的准备。选择藏经或许就成了曹氏统治者对沙州未来发展的一种留恋的心理和挽救措施,从藏经洞藏有大量的佛经写本、社会经济文书、归义军官府公文、各寺院所藏佛教僧界的各类文件档案、敦煌历代经史子集抄本,甚至民间个人往来书信、童蒙读物,以及其他宗教和民族语言文字写经文献的存在,说明曹氏可能充分利用归义军政权有限的权力与影响力,动员了官府、寺院和民间、宗教界的力量,把他们认为有价值的文字文献统统集中起来,并特意封闭在曹氏重修的功德窟中,当属有计划的集体行为,而非个人或少数人所能成就。 以曹氏为代表的瓜沙各界力量如此作为,显然是对回鹘力量强大的无奈选择,虽然回鹘人从信仰等方面并不排斥藏经洞所藏内容,但是作为自汉以来长期受中原王朝统治和汉文化深厚影响下的敦煌地区的人们,眼看着回鹘人渐渐成了当地的主宰,于是对敦煌所有的佛经、文字文献进行封存,以一种独特形式反抗或回避回鹘人的统治。或者寄希望于有朝一日,归义军曹氏能够重振力量,再度主宰河西瓜沙地区,而所藏资料,则为那时所再启用。如此,则第17窟所藏内容当属曹氏归义军庞大封存计划的一部分。 还有另一种假设,就是到了曹氏晚期,沙州回鹘政权日渐强大,可能推行类似吐蕃统治时期的民族政策,除服饰以外,同时推行回鹘文字。在这样的情况下,传统的汉字及其他文字受到限制。这或许是曹氏等封闭藏经洞的另一个可能的原因,但是目前还没有更为确切的证据。 因此,在面临诸如佛教末法思潮、曹氏归义军集体自保、沙州回鹘的强大影响和各种民族政策等各种可能因素的影响下,藏经洞被封存起来。后来,由于封存的主导力量曹氏从敦煌的历史上消失,沙州回鹘最终建立“沙州回鹘国”政权,再后来又有西夏人对瓜沙的争夺,因此,藏经洞就再没有被人提及,直至王道士再度开启计封存了近千年时间。 关于藏经洞封闭的时间,1023年曹氏最后一次入贡中原的记载值得重视,《宋史·仁宗纪》载:“至天圣初,遣使来谢,贡乳香、硇砂、玉团。”这是正史资料明确所记曹氏归义军最后一次入贡中原,此后史书失载,说明曹氏在瓜沙地区彻底失去统治地位,被沙州回鹘所取代。既然第16窟和藏经洞的封闭为曹氏主导所为,则到1023年归义军仍与中原通贡的记载表明这一时期曹氏还有一定的发言权,可以主导一些事务。因此藏经洞的封闭也就不会晚于此年,最迟则不会晚于1030年。 藏经洞的封闭是敦煌学也是敦煌佛教历史上的重大未解之谜,在藏经洞发现后的一个多世纪,不断有新的观点提出。以上仅是目前讨论较为深入和主流的四类观点,各自在论证推理层面都具有极高的合理性,虽然或多或少包含有臆测的成分,但已经给我们提供了广阔的思考空间,极大地丰富了我们对藏经洞封闭这一未解之谜的认知程度,同时也在向历史的真实一步步地靠近。