深度阅读

伯希和敦煌石窟笔记:敦煌藏经洞访书记

在我们首次参观千佛洞后,又在敦煌滞留了两三天。我利用这段时间让人印出了1831年版的两套《敦煌县志》。由于我在莫斯科鲁曼佐夫博物馆看到过一套,所以才知道了该县志,后来在乌鲁木齐又发现了另一套。其雕版收藏于衙门中。但那个温和的本地知县甚至不知道存在着有关其辖区的一部志书。

此外,我开始着手寻找由徐松1823年于其《西域水道记》中征引并作了解读的一通碑文。沙畹先生也曾附带地随笔提到过它,但并未刊布之。经过略加寻觅之后,我终于找到了该碑。但它不再是如瓦在徐松时代那样被砌在一堵墙壁上,今天已被安置在一个碑座上。这样一来,我便于其背面发现了另一方碑文,它如同前面的碑文一样也属唐代,这是某位杨氏的墓碑。我对于由徐松发表的墓碑解读文,尚可以补充许多点并对其他问题作出纠谬。

我立即出发前往干佛洞,并着手进行详细研究。我的初步印象立即得到了证实。该遗址属于第一流的,在疏勒(喀什)根本不存在任何这类遗址。这里可能并没有碑文中所说的“干佛之古洞”,而是近500个洞窟。如果说其中有一大批都已经完全破烂不堪和没有价值了,那么同样还有为数不少的一批石窟,则以其壁画、彩塑、画像以及供养人的名字而呈现在我们面前,而且完全是6—10世纪布置装饰的原样。仅仅由于这一点,到千佛洞便不虚此行,至少是对于最早对它们进行系统考察的人来说是这样的。您曾祝愿我们的探险考察团能找到一处完全属于它自己的遗址,我不相信其他旅行家们,甚至是斯坦因先前捷足先登地经过此处,会对我们于此的工作造成很大不利。我觉得,为了解释这些古籍的历史,惟有一名汉学家才可能做到并挑选出和利用最佳榜题和伴同它们的游人题记,它们全部或几乎全部是用汉文书写。我已经向您讲过西夏文和八思巴文的游人题记,这可能非常奇怪,但其数量不大。属于第1类(西夏文)的可能有20余方,属于第2类(八思巴文)勉强只有10方左右,它们全部都已无法利用了。此外还有藏文、回鹊文、以常用字书写的蒙古文和少许的婆罗谜文题记。但这些附记均指某名当地乡民声称他曾在洞窟中焚香之事,它们只具有一种不太重要的价值。整个背景都是中原汉地式的。

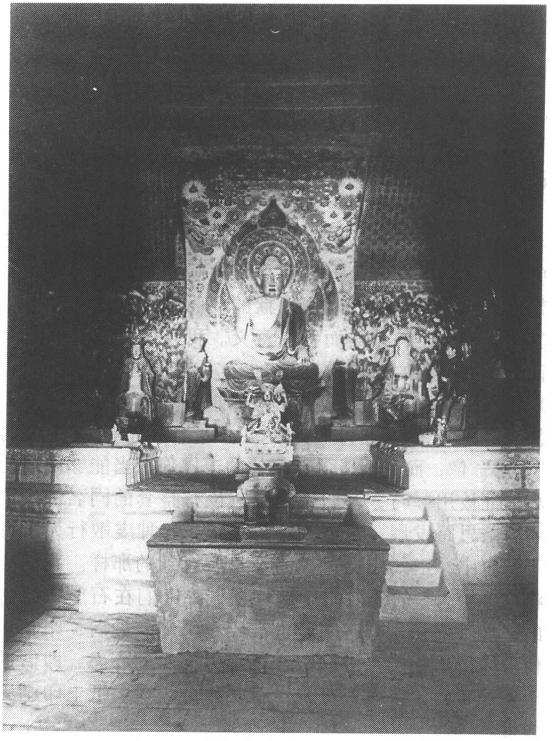

石窟的形制本身并非完全会疏勒(喀什)类型的。我在新疆从未见过如此庞大的石窟,佛像所依靠的柱子上那朴实无华的柱头,使这些石窟具有一种埃及地下墓葬建筑的气派。在喀什和吐鲁番常见的那种带有拱顶右绕过道的小厅,于此则几乎从未出现过。至于带有所谓梁循头的洞顶藻井,它们也只是极其稀少地出现过,仅仅出现在最古老的石窟中。此外,这些内容也仅仅以绘画表现出来,而不是真正地装饰成重叠的层次,其装饰却属于同一种中国一印度风格。我出于对其起源的谨慎考虑,而更主张认为是“印度一中国风格”,但这种设想容易造成混淆,而且本处石窟的工匠们也都是中国中原人。敦煌干佛洞与喀什“明屋”(干佛洞)都具有非常朴素的特征。吐鲁番对该地区实施过统治,近期蒙古朝山进香人又带来了一些小彩塑,在干佛洞,它们(只有一处例外,属于元代)从所有观点来看都不会令人喜欢的,这都是密教色情行为的绝无仅有的典型标本。

……

由于我掌握有写本资料,甚至是非常简短的写本,所以我最终要讲最大的新闻了。我已经有两次,而且是从在乌鲁木齐起,就开始向您讲述了发现唐代写经之事,这是由王道士于1900年在此发现的。但在我首次访问莫高窟时,收藏这些文献的宝被铁锁紧闭,王道士不在那里。我在敦煌城见到了他,他许诺将陪同我前往石窟,以向我出示他发现的那些东西。但他到达得稍晚了一些,钥匙留在了敦煌。我只好再继续等待。在此期间,我获悉其中有汉文与藏文写本。但斯坦因已经在洞子中工作了3天,冠冕堂皇地购买了相当数量的写本,此事已为地方官吏所闻。王道士还补充说,我的这位同行还给他个人留下了一笔钱,他称之为一笔相当可观的钱,以使他出让其中更多的写经。能听懂别人言外之人意,总会有好处!我于是便决定了自己将要采取的程序。

莫高窟北区全景-1908年

敦煌千佛洞旧貌

3月3日,钥匙终于到了,这是天主教封斋前的星期二(狂欢节的最后一天),我得以进入了“至圣所”。我简直被惊呆了。自从人们从这一藏经洞中淘金的8年来,我曾认为该洞中的藏经已大大减少,当我置身于一个在各个方向都只有约2.5米、三侧均布满了一人多高、两层和有时是三层厚的眷子的宽中时,您可以想象我的惊讶。数量庞大的一批用绳子紧扎在两块夹板之间的藏文写经堆积在一个角落里。在其他地方,汉文和藏文字也从扎捆的一端露了出来。我解开了几捆。写本大多是残卷,或首尾残缺,或中间腰断,有时仅剩下一个标题了。但我解读出的几个时间却都早于11世纪。从这种初步探测开始,我便遇到了一部婆罗谜文的贝叶经装式经文,还有另一部回鹊文经文的几页文字。我于是便迅速作出了决定,必须至少是简单地研究一下全部藏经。我应该在此完成这项工作。从头到尾地展开收藏于此的15000—20000卷文书,这是无法想象的。我即使用6个月的时间也无法完成它。但我必须至少是全部打开它们,辨认每种文书的性质,看一下在何种程度上能有幸为我们提供新文献。然后将它们分成两份,其一是精华和高级部分,也就是要不惜一切代价让他们出让的部分;另一部分是尽量争取获得的部分,而在无奈时也只得放弃的部分。

尽管我非常勤奋地用功,这种分堆还是用了我3个星期的时间。前10天,我每天要拆开近1000捆卷子,这应该是创下一种记录了:每小时打开100卷,跪在一个小龛中,以一种供语史学家使用的某种汽车的速度进行。我后来放慢了速度。这首先是由于我有点累了,文书捆包中的灰尘呛喉咙;其次是由于我那购买文书的谈判也激励我去赢得时间,否则就只会失去它们了。一项如此仓促的工作,当然是带有某种侥幸心理地进行。我可能会漏掉某几件文书,本来若经过深思熟虑之后,我会把它们占为已有的。然而,我仍不认为忽略掉了任何最重要的东西,不仅仅对于一份卷子如此,而且对于一页破烂纸也如此,上帝才知道这堆破纸片中是否会有什么东西,只要它们未经过我的手,我就不能排除内有我需要的东西的可能性。我尚需要向您介绍我所发现的内容。

敦煌下寺道士王圆箓

第一个需要澄清的问题,便是该密室的大致年代的问题。在此问题上,不同能有任何怀疑。其汉文文书中的最后年号是宋代的最初几个年号:太平兴国(976—983年)和至道(995—997年)年间。此外,在整批藏经中,没有任何一个西夏字。因此,很明显,该塞是于门世纪L半叶封闭的,很可能是发生在1035年左右,在西夏人征服时代。人们乱无秩序地将汉文与藏文文书、绢画、帐峻、小铜像和直至851年雕刻的大石碑堆积在一起。人们可能会试图将成捆卷子散落开的混乱状态也归咎于对这次即将来临的入侵之恐惧,但我觉得更应该从中看到中原文明在致煌地区的衰落。这种文明在唐代时非常发达兴旺,后来一直艰难地勉强维持到“五代”时期。很可能是10世纪的地方王公们在山上开凿了最重要的阿兰若(佛寺),但从其文字的书写来看,我在石窟中发现的这个时代的文书、契约、布施账簿、人破历、文学作品等,它们都证明了此地教育水平的低下。僧众们还保留了7—8世纪的漂亮写本,但不再制作其他此类写本了,这些珍贵的卷子在他们笨拙的手中成为破烂了。正如事态发展的那样,外敌只不过是加速了一种已经发生的破坏。此外,继征服之后出现的混乱,也应该是极其严重的和持久的,以至于对封闭在塞中写本的任何记忆都于此消失了。它们于1900年的发现是一次偶然事件。王道士确实对我说道,是神在梦中向他揭示了密室的存在,但他的微笑本身却并不要求我对这种说法表示认可。事实上,他是在修缮密室开放方向的通道时,偶尔碰巧遇到它的。那通石碑首先被运了出来,稍后又被砌在过道的洞壁上了。其后,大批卷子被作为礼物而赠送给甘肃的官吏们了,但这些人普遍都更喜欢小铜像。洞中收藏的一批铜像很快就告留。前来此地进香的蒙古人被准许翻阅大张的藏文长卷。我在塞中遇到的一本有关道教的和在光绪年间刊印的小册子之存在,就应该归咎于这些蒙古人的来来往往,它对于成捆卷子的断代没有任何意义。事实上,一旦当和尚们确信那里没有“宝贝”时,人们对于这些发现物便失去了兴趣。所以,尽管送走了所有这些礼物,尽管我的同行斯坦因事先经过了那里,我还是发现大批卷子捆仍被包扎得整整齐齐,末被触动过。总而言之,就如同它们在8个多世纪之前堆积在那里时一样。

敦煌千佛洞外景

我的无知使我对非汉文卷子的选择简单得多了。我完全可以区别用这些非汉语语言的字母拼写的文字,但不懂其意义。为了不放过任何有价值的东西,我将它们全部都拿到手了。这些写本启发我产生了一种略带一点迷信的崇拜,就像传说中认为彼特拉克对于他一窍不通的希腊文献产生的感情一样。我于此所遇到的“希腊文”,却是婆罗谜文。由于彼特拉克的关注范围一直扩大到了突颁文书籍,所以才为我们保留下来了《库曼语法典》。我还将从突顾世界的另一端,为您带去回朗文写本。婆罗谜文如同回铭文一样,于此有时是以贝叶经的漂亮经叶之形式出现的,有时又出现在卷子的背面,而其正面却由汉文,偶尔也由藏文占据。我仅有一次发现了一卷完全是用回鹊文写成的文书。我要带走40多卷婆罗谜文书,再加上几种残卷和100多页贝叶经形式的文书。此外,您知道回鹃文写本该是多么珍稀啊,巴黎国家图书馆的收藏品可以用一只手的指头来计算,而且它们均出自穆斯林,我相信没有一件是真正用回鹊方言写成的。至今所知的仅有的回鹊文佛教文献是克莱门茨于1897年携归的几种残卷,以及勒柯克和格伦维德尔先生于其6年的探险中在吐鲁番附近搜集到的经文。我今天可以从中增加20多种残卷或很短的单独文献、40多页贝叶经式文献、两本小册子和7种篇幅相当可观和保存状态极佳的卷子。

藏文卷子在藏经洞中出现得比婆罗谜文或回鹊文卷子要多得多。我把它们全部放在一边,一共近500公斤的写本,可以上溯到藏传佛教的前4个世纪,但我害怕不能全部获得它们。柴达木的一名蒙古王公似乎每年都来干佛洞,习惯于在那里看“夹板”(就是夹在两块板子中间的藏文经书之汉文名称)。我们似乎可以通过推理认为,为了使他高兴,和尚们把那些“夹板”放置得很有秩序,它们是在整个藏经洞中绝无仅有的摆放有序的著作,代表着一部《甘珠尔》。这恰恰正是王道士根据曾进入过石窟的喇嘛们的说法,而亲口向我提供的情况。很明显,拥有一套比我们所知道的欧洲拥有的全部《甘珠尔》更要古老很多的该经文集,无论如何也是很有意义的。我不记得在我们的图书馆中,是否收藏有柏林博物馆那些可以上溯到15世纪初叶的和已散页的几卷之前的《甘珠尔》。干佛洞的《甘珠尔》最晚也是10世纪的,而且更可能是9世纪。因此,它与非常古老的写本一并,同时向我们提供了为译经断代的下限时间。我没有放弃这部分文书,我的坚持可能会取得胜利。无论如何,这11大本“夹板”并不代表藏经洞中的全部藏文卷子,而且还差得远着呢!我几乎可以确信,自己更容易成功地获得其余者。其他部分是由独立的文献组成的,写在粘贴在一起并卷起来的长卷子上,或者是真正的卷子;也有的是写在用很厚的和不带光亮的纸制成的宽贝叶经式的纸叶上,这是常用的吐善方式,但却被卷了起来以缝成札。所有这一切都发出了一种古老香料的香味,没有任何迹象表明那里只收藏严格的宗教文献。然而,那些单独的写本、独立的短文,它们提供了获得更多的具有新鲜内容的文献机会。它们更应该是某些个人的札记、带断代的题跋,而不是《甘珠尔》那严肃的和一次性形成的经文集。我们也可能会从中看到甘肃的一个译师学派的出现。这是我将于下文中,在有关汉传佛教的问题上,再重复论述的一个问题。

汉传佛教的常用文献形成了藏经洞中的重要部分。我们从中发现了鸿摩罗什、玄类和义净那卷帜浩繁的译经中的整整一大批,虽不完整,但却存在有许多份,如《正法华经》(《妙法莲华经》)、《大般涅架经》,特别是近600卷的《大般若婆罗密多经》。这些虔诚的信徒们都是令人难以忍受的饶舌者。我过去就很厌恶须菩提的名字。这一次依然如此。拥有一批早于我们过去所掌握的全部文献的写本,甚至是早于我们可以在东京的大藏经中找得到的11世纪的高丽藏本的写本,那将是很有意义的。所以,必须将它们全部带回去,否则就必须要精心选择。因此,我很冷静地抛弃了所有的《莲花经》和所有的《涅架经》写本。但我后来又重新出现了进退维谷的心情。为了不加重我的行李,我既未能从法国随身携带南条文雄的著作,也末带来福井文雅的著作,这是一大失误。我绝不应该在没有福井和南条著作的情况下旅行。若没有它们,怎能断定一部经文是存在还是不存在于大藏经中呢?我们中的任何人都不会于自己的头脑中记住所有的经文和大师著作集。我最终受到了如下原则的启发:将所有的佛经和阿毗达摩的经典著作都搁置在一旁不选,惟有其中具有某些题记、题跋、文字具有某些特征、写本精美程度很高或者是其时间使之具有一种特殊意义者例外。相反,我在纯汉文的论战性著作中却广加选择。我对于毗奈耶的某些部分略微感到有些左右为难。在一般情况下,我的犹豫总是在将它们占为已有的方向上作出决断。

莫高窟南区外景-1908年

这些佛教写经,最经常的情况是将经文写在铜版纸上,对于其他类别的文献则写于各种轻型书写纸上。它们一般都是宽幅比高度要大的纸页,各页头尾相衔地粘贴成一种长卷。这就是传统的经卷子形式,后来的印刷术放弃了它们而采用书本,但这种方法却在绘画中一直使用到我们今天。中国人还以那种驯服的虔诚来模仿印度教徒贝叶经的叶子。我在敦煌石窟中发现厂相当数量的“中国的贝叶经”,从上到F地沿纸叶的高度万向,或者是沿其宽度的方向而书写,甚至是横向自左至右地书写,正如我们自己在欧洲书籍中印刷汉文方块字时那样。写本有时如同在印度一样,被用一根细绳穿过纸叶而装订起来,这些纸页有时又被从其切口处装订起来。其处理方法之多样化,就暴露了一种外来的和末被熟练掌握的方法。您知道,这些中国的贝叶经(我们尚未知道其任何样本),最终形成了一种横阔开本的特殊类型书籍,它以蝴蝶装(经折装)的形式打开。如果不是道教徒们也像在其他方面一样,曾在这方面迫不及待地模仿他们的佛教徒竞争对手,那么它们就仅在中国三藏的版本中使用过。

但这一切并非是干佛洞佛教写经为中国书籍史提供的惟一资料。中国人在发明纸张之前,曾在竹简、木简上或者是在丝绸绢帛上书写文字。沙碗先生为研究这些方法而写了一篇内容丰富的论文。简犊由于太笨重,似乎很快就被据弃了,但帛书的情况却似乎并非如此。我于此至少发现了4卷写在细绸上的漂亮帛书,保存状态完好。对于它们的断代,我无法讲任何话。因为我尚未打开卷子,我很想这样做,但始终害怕损坏它们。不过我将带走它们,这是非常重要的。

我还发现了另一种写本,它本身就是一个相当重要和至今仍是容易引起争论的问题,它为我们提供了一个明确证据。中国人很早就为他们的重要文献撰写丰富的注经文(注),甚至是对注释的没释文(疏)。注文往往是夹在同一位置的两行文字之间而与原文相区别,原文占据一行(夹行注)。但在18世纪时,一名中国学者(我认为是全祖望)声称,对于6世纪初叶出现的一部最重要的舆地学著作《水经注》,则必须将两部分区别开来:一部分是《水经》的注,另一部分是《水经注》的疏。在初编中,这两部分并非是根据第二种注(疏)被置于第一种注释的相当数量的双行中,才被区别出来,而是通过第二种注释(疏)系用更小的字体印刷才辨认出来的。由于当时的排字印刷术尚不存在,所以无法通过一种明确的活字印刷技巧而把它们分开,两种文本可能会被混淆并使之被重新归结为同一种文本o这种理论于1754年在由赵一清撰《水经注释》的版本所采纳,但稍后在武英殿版本中末被沿用。不过,这后一种版本仅限于转引保存在《永乐大典》中的文本,其中末采取上述区别方法。事实上,中国学者大部分都赞同全祖望的观点q在嘉庆年间,人们曾建议在《洛阳伽蓝记》中以同样的办法区别大小字文献。这样可能大大地延长其篇幅。我不知道人们是否曾确实采纳了这样一种布局的写本或稿本著作。然而,干佛洞却向我们提供了这样的一种例证。这是一种教理文献,用相当大汉文方块字写成,其中又在夹行间附有一种以小字写成的注释。毫无疑问,其分别只是在某些地方略有显示,以使人理解为它已从《水经注》中消失了。

最后,石室中有相当数量的写于700年左右的文献,它们使用了由武则天皇后于689年创造的某些异体新字。但这种用法在同一篇文献中也不固定,这就证明中国人尚未摆脱他们的手所习惯的书写形式。武则天的尝试是荒谬绝伦的,于其身后末被延续下去。我过去只是通过题铭才知道这些异体字。而写本则向我证明,它们是通过君主的意志而强加于通行习惯的。我还应该补充说明,和尚们比帝国的文士们更加欢迎这些异体字。中国皇后中的最放荡者武则天,可能也是表面上最驾信宗教者。由于她广加布施,所以人们也就在很大程度上原谅了她。

伯希和及团队所获文字

探险团下榻处

……

正如您所看到的那样,整个藏经洞主要是一座写本图书馆。唐代的僧侣们不时地为他们的大藏经编目,记载所缺的卷帖,然后将经目传播开来,以使其信徒们以抄写新经卷来为自己积累功德。这些新的抄经要修订两三次,但仍不能杜绝其中仍经常有不确切之处。供养人(施主)有时于写本之末签上一个时间及其名字,并要求以其辛劳而获得的功德,能转移到其家庭某位已故成员的身上,或者是转移到在三道和六道(五趣)中受苦的人身上。于此期间,中国在唐代发明的雕版印刷术逐渐传播开了,但这项新型工艺的困难和价格,似乎使人在某段时间内仍然更偏爱抄本写经。如果说几乎所有人都可以抄经的话,那么素描绘画画家却始终都很稀有。人们很快就承认了印刷的高质量,以便忠实地和大量地翻印图像。我们在库车就已经发现了一小块木板,很可能是8世纪时的,它明显曾被用于印制一种佛像。我于此搜集到了更多和更好的整整一小批10世纪的汉文印刷品,做工非常精巧,似乎完全是出自当地匠人的作品。那里一共有20多种不同的刊本,其中某几种各自有10—15份。其主人翁主要是三大菩萨:文殊师利、普贤和观世音;其次是陀罗尼经咒,有的仅仅使用汉文,而更多的则是同时使用汉文和婆罗谜文。但仍然碰到翻印外来文字的困难,可能是使用了木版印刷术。一部陀罗尼共有在同一块木板上并列翻印的7页,系根据曹元忠的命令于天福十五年(950年)雕刻的;依然是根据曹远忠于晋开运年间的丁末年(947年)下令,完成了一版托塔天王像,毗沙门天王(北方多闻天王)像和一版文殊师利菩萨像的雕刻。曹元忠是人所共知的人物,这位敦煌的统治者是我上文已向您讲过的曹议金的儿子。另外一卷陀罗尼经被断代为开宝四年(971年),全文由宝安寺原籍为“西天” (印度)的吉祥、阿阂梨复审。我自信确实回忆起来了,这一位天丝僧曾作为宋初生活于中国的人而出现在经文中。仅有惟一的一部著作与这些佛教作品形成了鲜明对照。我已经对您讲过,我发现了字书《切韵》的片断,但它却是该书不同的几种刊本。我觉得,该书很可能是被人从中国东部带到这里来的。这一小批刊本由于其时代而格外珍贵。我过去已经提到过在日本发现的一种古籍的刊本残卷。如果我记得准确的话,那么它就基本上应该与我们的残卷是同时代的,但我们现在仅仅得到了一种翻刻品。对于在吐鲁番出土的刊本文献,就我目前所知的范围来看,我觉得绝不能断代为12世纪之前。因此,敦煌的刊本是我们可能从来未曾拥有过的最古老的刊本。

在这封信中,我已经提及在汉唐时代雕刻的“石经”。在雕版印刷术发明之前,对于中国人来说,这是避免抄经人抄错并保持文献纯洁的一种办法。人们很早以来就想到了以白纸黑字来为这种雕版的文献制作拓片。事实上,可能正是通过与之相反的手段,把文字刻成阳文而不是阴文,最终才实现了木版印刷术。无论如何,拓片并不是仅限于用来传播一种经典的权威文本。书法家们以其最漂亮的毛笔,抄写用于勒石为纪并制作拓片 的常用文献,整个帝国中的青年文士巧动脑筋地使之与原文同样优美。这种制作拓片的习惯已经在中国深深地扎根了。在家庭中亦悬挂它们。但长此以往,拓制会损耗和腐蚀石版。由于收藏家坚持搜集最古老的拓本,所以他们擅长于鉴定它们。我们中的任何人都不能像中国人那样,能断定拓片是在北宋或南宋、元代或明代拓制的,但我几乎从未听人提及有能上溯到比北宋更古老的拓片。所以,北宋的一名业余爱好者必然会疯狂地追求谋取我于此发现的漂亮拓片,它系唐代根据著名作家和书法家柳公权书写的《般若婆罗密多心经》,而制成的拓片。另外一种同样也很美的拓片却不完整,不会使我联想到任何熟悉的史实。我还搜集了一二种较小的残卷。

早从乌鲁木齐开始,我就知道在藏经洞中与写本同时,还发现了绘凶。裴景福先生在经过甘肃时曾见到过其中的某几种样品。但这位大收藏家在声称写本肯定应上溯到唐代的同时,又承认绘画并不会早于明代。他大错而特错了。绘画往往都是普通的宗教画片,只具有一种画像价值。裴景福先生在那里没有发现其藏品中的那些大师在创作中所习惯的创意和绘画的质量。此外,这些文献是以一种罕见的鲜艳色泽之状态留传给我们的。这就足以解释一位行家里手的失误了。这种失误是确凿无疑的,绘画与写本是同时代的。我从中带走了相当数量的绘画:绢画、纸画、帛画、水粉画那罕见品种的一二种样品。其笔法更应该是出自一名称职的匠人.而不是艺术家的作品,后者的代表作明显末被携至甘肃。除了这些绘画之外,还应该提到用小彩色画作装饰的写本,我带走了两种,它们表现了地狱的场面,其中之一确实以其图案和画面的种类而别具意义。我仅仅随笔提到巨大而又令人厌烦的干佛佛名画卷。它们符合一种初级的心理状态。供养一尊佛是一种乐善好施的行为,但供养千佛就是一千次的善行了。所以,人们并不坚持传统的“七佛”像,而是创造了上师劫的干佛像。当能够使用的名称都被用整时,人们又想到应该有整套的同名佛。沿着这条思路发展,便再没有限制了。这种虔敬行为畅行于石窟中,正如您通过我的照片所看到的那样。我们应将“干佛洞”的现名归予这种虔诚。人们在石窟中绘制的这些干佛像,有时同样也被绘在纸上。最后,印制术使事情简单化了,僧侣们珍视善男信女的心态,即借助于某种布施,将同一尊佛,用一种木印在绢纸上印刷无数批。

作为怪异物品,我还将向您指出几种“印字版”和剪像,以绘制佛像的侧影;两三个织锦或刺绣丝绸的书札封套;几种单独的织锦;一卷黑底白字的不完整写本;另外一卷同样也不完整的黑底金字写本;尤其是《佛说斋法清净经》的漂亮的短小卷子,完全是以一条小链子的顶尖书写,写于白色丝绸上,核在一块蓝色的方巾上。最后,我上文已向您讲过,有人向甘肃的官吏们分送了在洞窟中搜集到的小铜像。我有幸又找到了整整一小格涟各种小铜像,我将要把它们带回去。

您现在对于我在干佛洞搜集到的物品,所知道的情况已经与我一样多了。我还希望对此作一种更加完整的描述并最好地利用它们。但近两年来,我生活在远离书籍的地方,我已经忘记了许多,希望您能原谅我在向您通报情况时的遗缺,可能还有谬误之处。至于这批藏经的意义,我不相信自己有所夸张。我以波格那样的热情在藏经洞中工作,他在我不知道是什么样的瑞士修道院中,偶然间触及了一大批希腊和拉丁作者的古老藏书。没有任何出自个人私心方面的考虑使我这样做,因为我在这一发现中毕竟没有得到任何好处。在我看来,这些写本为汉学提供了两种新内容。首先,汉文写本是在我们的图书馆中基本不存在的一个新类别。在中国也可能存在着稿本著作,而且是重要的稿本著作。地方图书收藏家们都在访求它们,我自己却很少了解印刷业,从而很难寻找末刊本,除了人们可以在巴黎、柏林和河内找到成套的双语合壁的宇书与文集之外,我在欧洲所有的图书馆中,仅知道两部具有史学价值的汉文稿本著作,这就是《元典章》和《明实录》,它们连同威妥玛的藏书而一并入藏剑桥大学。我还应该补充说明,这都是一些相当近期的稿本,而且尚没有任何人敢于利用它们。但我们今天发现,稿本或刊本传统并非是无可指责的,在汉文中就如同在其他语言中一样,必须对行文进行考证。对于这样的著作,干佛洞的宗教或世俗写本都会对我们大有用途。它们不仅仅由于其中包括的文献如此,而且还向我们指出了唐代在楷书或草书中所使用的字形,它们往往还为我们提供不受质疑的变形或使我们觉得无法解释的原因。第二项新鲜内容是,我们在汉学研究中,可以说是首次能利用档案文献进行工作了。我由此可说,当地的科学始终都会使我们直面其成果。我在将书籍彼此对照比较中,既可以接受也可以拒绝这些成果,但这些书始终都是事后写成的。我从未掌握原始的独立文献,其目的也从不是为了供传播用。我们这一次可以通过私人札记、契约和书信,看到在中国7—10世纪的一个边远省份真正的宗教生活或世俗生活的实况,我们此前却只能从其基本特征和教理著作中而知道这一切。出于这些原因,当然还有其他原因,王道士的修聋使我们获得了数世纪以来所发现的最大规模的一批汉文写本,使我就像获得了一种不应得到的财宝一样。非常令人高兴的是,在藏经洞被发现的8年之后,这些写本还在等待着我。 (作者:保罗·伯希和)

敦煌千佛洞祭坛

敦煌月牙泉