深度阅读

藏经洞的发现与失落:再现敦煌旧影的历史吊诡

历史古迹的永远遗失彰显了敦煌旧影的弥足珍贵,这些图片再现了丝绸之路上中西文化交流的历史盛况,同时也为一个民族本已深重的苦难史和屈辱史再添悲情。当我们重新审视这些发黄的老照片,如同隔着漫漫黄沙遥望敦煌,仍然能够深刻感受到20世纪上半叶那段沧桑历史,并从中获得警示和力量。

”藏经洞的发现与失落

再现敦煌旧影的历史吊诡

∨

撰文/罗华庆 供图、支持/国家图书馆 敦煌研究

△

大泉河东岸舍利塔,1943年,英国人李约瑟拍摄。舍利塔因其内供奉得道高僧遗留物或灵骨—舍利子而得名,是中国五千年佛教文明的载体之一,被佛教人士尊为佛塔。

一个落魄道士的历史角色

敦煌藏经洞是莫高窟第17窟的俗称。该窟曾因发现数以万计的古代佛经、文书和美术品等文物而闻名。藏经洞出土文物与殷墟甲骨文、汉简、明清档案一起,被誉为近代古文献的四大发现,其学术价值于此可见。藏经洞出土文物研究已成为敦煌学的重要组成部分。

藏经洞是附属于敦煌第16窟的小窟,位于16窟甬道北侧壁内。此窟开凿于晚唐时期,窟主是当时河西都僧统的洪辩。洪辩去世后,因其弟子在该窟内安置洪辩真容像,而成为纪念洪辩和尚的影窟。公元11世纪初,由于某种原因,洪辩影窟被封闭变成了藏经洞,因未发现可信的文字记载,它的封闭时间和原因,就成为一桩历史公案。人们凭借各种旁证,提出多种假说,试图解开藏经洞封闭之谜。

△

瓜州县小千佛洞(水峡口)石窟,1907年,英国人斯坦因拍摄。敦煌石窟艺术,以莫高窟为主体,还包括西千佛洞、瓜州境内的榆林窟(俗称万佛峡)、东千佛洞、水峡口石窟、肃北县的五哥庙石窟等。瓜州县小千佛洞(水峡口)石窟是敦煌莫高窟的重要组成部分,其壁画、塑像与莫高窟一脉相承,都是敦煌艺术的组成部分。

最早发现藏经洞的人是一个名叫王圆箓的道士。王圆箓是湖北麻城人,家境贫困,为谋生计四处逃生。清光绪年间,王圆箓入肃州巡防营为兵勇,由于信奉道教,离军后受戒为道士,道号法真。其后又流寓莫高窟,居住在下寺,供奉香火,布道募化。清光绪二十六年五月二十六日(1900年6月22日),道士王圆箓像往常一样早起,清扫洞窟,在清理今编号第16窟甬道积沙时,无意间发现了藏经洞(即今编号第17窟),并从中出土了公元4〜11世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、纸画、法器等文物5万余件。藏经洞文物发现后,道士王圆箓并没有认识到这批文物的珍贵价值,而是将其作为结交官吏的赠物礼品,此为藏经洞文物外流之始。光绪三十年(1904年)三月,甘肃布政司命敦煌县令汪宗翰就地“检点经卷画像”,再次封存藏经洞,并责令王道士妥加保管洞内文物,不许外流。

令人遗憾的是,在20世纪初西方列强侵略中国的特定历史背景下,风雨飘摇的晚清政府根本无暇顾及这一价值重大的历史性发现。藏经洞文物发现不久,英、法、日、俄等国探险家接踵而至,以各种手段,从王道士手中获取大量藏经洞文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,绝大部分不幸流散,分藏于世界各地的众多公私收藏机构,仅有少部分保存在国内,造成中国文化史上的空前浩劫。

△

敦煌县城南门“靖远门”,1907年,英国人斯坦因拍摄。随着岁月的流逝,如今“靖远门”已经不复存在。

王圆箓,正是这样一个落魄道士,却成为敦煌莫高窟藏经洞的“揭秘人”,让我们得以窥见中国历史上中西文化交流之间的繁荣状况;同时又以令人扼腕叹息的方式使之几乎流失殆尽。史学大师陈寅恪先生因此而慨叹:“敦煌者,吾国学术之伤心史也!”道士王圆箓不经意间承担起发现者与破坏者的双重历史角色,从而形成了一个小人物与大历史之间的微妙张力,他的墓塔今天仍孤零零地耸立在敦煌莫高窟的正门前,与这座文化宝库毫不相干却又无法回避。

△

王圆箓道士于下寺正殿前,1907年,英国人斯坦因拍摄。王圆箓,湖北麻城人,因贫困流寓莫高窟,居住在下寺,他是敦煌莫高窟藏经洞的“揭秘人”,也是直接造成洞内珍贵文物大量流失的“千古罪人”。有人说王圆箓是“民族悲剧中错步向前的小丑”,也有人说其“苦守莫高窟30多年,把毕生精力献给了本不属于他的圣地”,王圆箓在不经意间承担起发现者与破坏者的双重历史角色。

文物的流散和遗失

藏经洞被发现之后,外国的探险队、考古工作者纷至沓来,将保存在那里的四五万件古文书、绢画刺绣、壁画和泥塑木刻掠走,造成了敦煌文物的大量流失。英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人大谷光瑞、俄国人奥登堡、美国人华尔纳……中国敦煌藏经洞的发现史竟不得不与这些外国人的名字紧密联系在一起,他们被英国学者彼得·霍克形象地称为“丝绸之路上的魔鬼”。

△

莫高窟中寺门前的马车,1908年,法国伯希和考察队拍摄。当时敦煌县城内普通百姓日常生活的一景:出行。照片上的人物面部表情十分清晰,这样的摄影技术在当时极其难得,即使和现在相比,也毫不逊色。

最早劫掠藏经洞文物的是英国人斯坦因。1887年在英国和印度政府的支持下,斯坦因先后进行三次中亚探险。第一次中亚探险(1900〜1901年)主要发掘和田地区和尼雅的古代遗址。第二次探险(1906〜1908年)除重访和田和尼雅遗址外,还发掘古楼兰遗址,并深入河西走廊,于1907年在敦煌附近长城沿线掘得大量汉简,又走访莫高窟,拍摄石窟壁画,在其汉语翻译蒋孝宛的帮助下,利用王道士的无知,廉价骗购藏经洞出土敦煌写本24箱,绢画和丝织品等5箱。第三次探险(1913〜1915年)时,重访莫高窟,又从王道士手中获得570余件敦煌写本。斯坦因三次中亚探险所获敦煌等地出土文物和文献,总数约两万余件,主要入藏伦敦的英国博物馆、英国图书馆和印度事务部图书馆,以及印度德里中亚古物博物馆(今在新德里的印度国立博物馆)。

△

敦煌莫高窟前的农耕场景,1914年,俄国奥登堡考察队拍摄。这张珍贵的老照片再现了敦煌莫高窟100年前农民耕作的生动场面。

步斯坦因后尘而来的是法国人伯希和。伯希和也曾多次到过中国,是一位学识渊博的汉学家。他于1908年来到敦煌莫高窟,对全部洞窟进行编号,并抄录题记、拍摄大量石窟壁画照片。因伯希和能讲汉语,并熟悉中国古典文献,在取得王道士的同意后,将藏经洞中遗物全部翻阅一遍,重点在于选取佛教大藏经未收的文献、带有题记的文献和非汉语文献,廉价骗购大量藏经洞文献中的精品和斯坦因所遗的绢画、丝织品等。这些收集品总数约一万余件,写本部分入藏法国国立图书馆东方写本部,绢画、丝织物等入藏吉美博物馆。

1909年秋,伯希和携带部分敦煌写本精品,经南京、天津至北京,出示给在京的中国学者罗振玉、蒋斧、王仁俊、董康等人观看。中国学者阅览后,“惊喜欲狂,如在梦寐”,并得知敦煌藏经洞尚有部分劫余,便以清学部的名义致电陕甘总督,要求封存藏经洞内劫余古物,严禁外运。宣统二年(1910年)清学部咨甘肃藩司,将洞中残卷悉数运京,但在起运前王道士又转移藏匿了许多文书;在运京途中又被各地官吏窃取,遗失无数;进京后再次遭官员何震彝、李盛铎等人藏掖、偷盗,他们将经卷中精好者悉数窃取,而将余卷一折为二,以充其数,当移交京师图书馆时,余18箱,后经整理编号计有8697号。

△

莫高窟农历四月初八中寺门前的摊贩,1908年,法国伯希和考察队拍摄。当时敦煌县城内普通百姓日常生活的一景:赶集。

日本人大谷光瑞,1900年赴欧洲考察各国宗教,受到斯文·赫定、斯坦因等人中亚考察收获的刺激,于1902年8月率随行赴西域,调查佛教遗迹。1903年继位为本愿寺第二十二代宗主,号镜如上人。1911〜1912年他派遣桔瑞超、吉川小一郎奔赴敦煌,在莫高窟滞留近八周,对敦煌石窟进行了大量的摄影和调查,在莫高窟第428窟和第444窟画划署名,并从王道士手中购得其所藏匿的敦煌文献四百余件,现部分入藏日本龙谷大学和大谷大学等处。

△

王圆箓塔,1942年,中央研究院历史语言研究所石璋如拍摄。1931年,王圆箓去世,以80岁高龄走完一生的荣枯。按照道家戒律,道士死后不该建塔,但王圆箓的弟子还是为他建造了一座气派的土塔,塔碑上记载了他发现藏经洞的过程。如今王圆箓塔仍孤零零地耸立在莫高窟的正门前,与这座文化宝库毫不相干却又无法回避。

俄国人奥登堡率俄国东突厥考察队于1914年考察敦煌等地。在敦煌期间,考察队绘制了443个洞窟的图纸,拍摄了2000多张照片,详细测绘了莫高窟的平、立面图,以及洞窟油画速写和彩色临摹画,又从敦煌居民手中收购了三百余件敦煌文献,并发掘了部分窟中的堆积物,获得大量写本、壁画残片、绢画、麻布画、纸画以及丝织品等,写本部分入藏俄罗斯科学院东方学研究所圣彼德堡分所,美术品和资料等入藏圣彼德堡艾尔米塔什博物馆。

△

月牙泉,1942年,中央研究院历史语言研究所石璋如拍摄。月牙泉位于敦煌市西南5公里处,古称沙井,俗名药泉,自汉朝起即为“敦煌八景”之一,得名“月泉晓澈”。月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,鸣沙山下,泉水形成一湖,在沙丘环抱之中,因酷似一弯新月而得名,有“沙漠第一泉”之称。“山以灵而故鸣,水以神而益秀”,月牙泉和鸣沙山一起成为敦煌莫高窟附近标志性的自然景观。照片上月牙泉周围的建筑现如今已经荡然无存。

姗姗来迟的美国哈佛大学考古调查团,由华尔纳率领,于1924年初首次来敦煌。他用涂有粘着剂的胶布片敷于石窟壁画表层,剥离了莫高窟唐代壁画精品十余幅,并连同第328窟正壁龛内左侧的一尊唐代供养菩萨塑像,掠至美国,入藏福格艺术博物馆(今转藏赛克勒博物馆)。由于技术的失败,华尔纳的做法实是对敦煌壁画的人为破坏,使完整的画面支离破碎,而且带回的残片,又有遗失。1925年,华尔纳又组织考察队来到敦煌,因当地民众的反对和官府的阻止,他想再次大批剥取敦煌壁画的阴谋未能如愿。

敦煌旧影里的回忆

斯坦因、伯希和、奥登堡等外国人在劫掠藏经洞的同时也拍摄了大量实时实地的照片,它们同中国考古学家石璋如、英国科学家李约瑟的摄影记录一起共同构成了敦煌旧影的全部内容,反映了敦煌和莫高窟20世纪40年代以前不同时期的历史风貌特征。

这些图片资料如今分散收藏在世界各地,有的出版物由于出版年代久远,难以目睹,资料收集十分不易。莫高窟昔日崖体坍塌、流沙堆积、壁画祼露的荒芜凄凉景象已不复存在,虽然在今天已经得到了一定程度的加固和保护,但是有些非常重要的历史古迹却永远湮没在了荒漠中。例如敦煌县城的景象和月牙泉边的建筑,现已荡然无存,空留下月牙泉清澈的泉水,映照着鸣沙山的倒影,我们只能从这些影像中想象当时的景象了。

△

满载文物出发的奥登堡考察队,1914年,俄国奥登堡考察队拍摄。英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人大谷光瑞、俄国人奥登堡、美国人华尔纳……中国敦煌藏经洞的发现史竟不得不与这些外国人的名字紧密联系在一起,他们被英国学者彼得·霍克形象地称为“丝绸之路上的魔鬼”。

历史古迹的永远遗失彰显了敦煌旧影的弥足珍贵,这些图片再现了丝绸之路上中西文化交流的历史盛况,同时也为一个民族本已深重的苦难史和屈辱史再添悲情。敦煌旧影在鸣沙山的呜咽和月牙泉的哭泣中更显悲凉,却也愈加厚重。当我们重新审视这些发黄的老照片,如同隔着漫漫黄沙遥望敦煌,仍然能够深刻感受到20世纪上半叶那段沧桑历史,并从中获得警示和力量。随着历史的推移和新中国国力的日渐隆盛,敦煌藏经洞文物的丰富内涵和珍贵价值,不仅受到中国学者的重视,而且吸引了世界许多国家的众多学者竞相致力于对它的研究,遂在20世纪形成一门国际显学——“敦煌学”,并在国际人文社会科学领域内大放异彩。敦煌文物映射的博大精深的中国古代文明引起世界各国的广泛关注,在世界范围内产生了巨大影响。

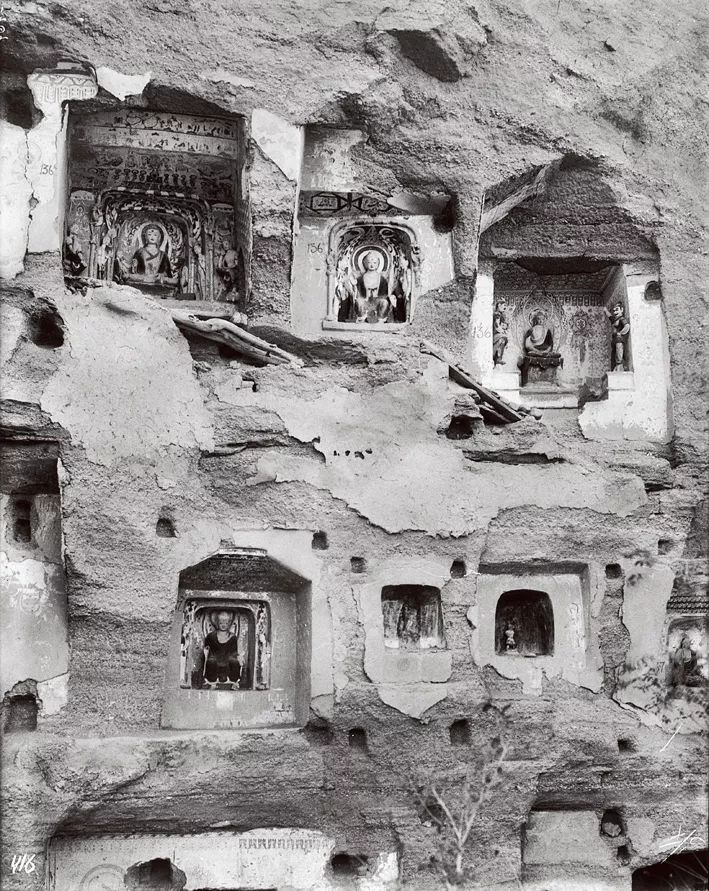

△

敦煌莫高窟第315〜317窟(上)、第24〜22窟(下),1914年,俄国奥登堡考察队拍摄。窟内佛像个个妙相庄严,栩栩如生,是高超的莫高窟石窟艺术的生动缩影。

>>> End <<<

精彩版式呈现

本文节选自《文明》2013.01月刊

本期微信责编 / 严珺 制作 / 金妤

如需转载,请邮箱联系:84754005@qq.com

==========

版权归原版权人所有

本文仅供信息交流之用

如有侵权请留言删除