深度阅读

王银田:丝绸之路与北魏平城

丝绸之路与北魏平城

“丝绸之路”是一个动态概念,其具体的行进路线和东方的起点往往随着朝代更迭,地方割据势力的消长,以及不同时代政治、经济中心的转移而有所变化。在中国境内,丝路的起点西汉为长安,东汉为洛阳,公元五世纪时则是位于黄河中游和长江下游的两座都城——平城和建康。后者因濒临长江,得河海之便而以海上丝绸之路与海东、南洋、南亚和西方交通,平城地处内陆,陆上丝绸之路自然是其必然的选择。

北魏立国凡148年,建都平城96年,期间正处在北魏王朝政治、经济、文化的上升时期,在献文帝、孝文帝时期达到高峰。在汉唐之间,平城时代的丝路交通开启了北魏洛阳时代以及隋唐时代丝路文化的先河,在中西交通史上具有十分重要的意义。

一 北魏立国前后丝绸之路的开拓

早在建都平城之前,鲜卑族已与丝绸之路结缘。西汉时期鲜卑西与匈奴接壤,而匈奴的势力范围已扩展至新疆北部和中亚地区的额尔齐斯河与鄂毕河一带,西南与乌孙接壤,占有北纬40—55度,东经80—120度之间的广大地区,包括草原丝绸之路亚洲段,此时鲜卑与西域的接触以间接交流为主。东汉以后,鲜卑由大兴安岭急遽向西,向南扩张,东汉后期鲜卑“兵马甚盛,东西部大人皆归焉”,首领“檀石槐……因南抄缘边,北拒丁零,东却夫余,西击乌孙,尽据匈奴故地,东西万四千余里,南北七千余里。”[1]已据有蒙古高原大部,西临今北疆地区,势力范围已接近西域和中亚,原来匈奴人占有的草原丝路已多为鲜卑人所据。至魏晋,鲜卑一度曾具有东端通过高句丽与朝鲜半岛,西端直接连接中亚的客观条件。这一时期鲜卑人甚至曾到达新疆塔里木盆地南缘的且末,据新疆民丰县尼雅发现略当魏晋时期的324号佉卢文书记载:“鲜卑人到达且末,劫掠王国,抢走居民。”[2]十六国时期,随着柔然、高车和鲜卑势力的此消彼长,鲜卑逐渐南下,但仍据有阴山南北的广大地区。

建都平城初期,拓跋鲜卑以今内蒙南部与山西北部为中心逐步扩张,“太祖初,经营中原,未暇及于四表。”[3]太武帝拓跋焘时期,讨柔然,征夏国,取北燕,灭北凉,逐步统一黄河流域,十六国战乱以来拥塞的绿洲丝路再次打通,西域各国以及东端的高句丽、百济与北魏王朝的使节频繁往来,这种状况一直持续到迁都洛阳之后,相关历史遗存也在北魏境内尤其是在平城一带出现,成为今天我们探讨丝绸之路与北魏平城关系的重要物证,这些遗存包括金银器、鎏金铜器、玻璃器、银币、漆器、石窟造像以及石雕、胡俑、植物和壁画、装饰纹样等。形象地反映了公元五世纪平城文化的多元与繁荣。

在吸收外来文化的基础上充分发展的北魏平城美术,以及长江流域的建业建康美术,构成了中国隋唐以前美术的主流意识,也成为唐代艺术文化的重要基础,为唐代艺术的发扬光大奠定了雄厚的基础,成为中华民族文化的重要组成部分。

二 太武帝及其之后平城时代与丝绸之路国家的交往

北魏平城政权与西域的交流主要出现在太武帝灭北凉政权之后,但此前已有交往。以下是《魏书·太武帝本纪》中太延五年(439年)九月灭北凉政权前与西域及海东国家交往的文献:

太延元年(435年)二月,“蠕蠕、焉耆、车师诸国各遣使朝献。”五月太武帝“遣使者二十辈使西域。”六月“高丽、鄯善国并遣使朝献。”八月“粟特国遣使朝献。”

太延二年(436年)二月,“遣使者十余辈诣高丽、东夷诸国,诏谕之。”“八月丁亥,遣使六辈使西域。……甲辰,高车国遣使朝献。”

太延三年(437年)二月,“高丽、契丹国并遣使朝献。”三月“龟兹、悦般、焉耆、车师、粟特、疏勒、乌孙、渴槃陁、鄯善诸国各遣使朝献。”(此即《魏书·西域传》所记载的“太延中,魏德益以远闻,西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般,渴槃陁、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。”)十一月“破洛那、者舌国各遣使朝献,奉汗血马。”

太延四年(438年)三月,“鄯善王弟素延耆来朝。”

太延五年(439年)四月,“鄯善、龟兹、疏勒、焉耆诸国遣使朝献。”五月“遮逸国献汗血马。”

太武帝灭北凉期间还曾有使者出使天竺和罽宾。

在这五年内,每年都有西域国家使臣来访,太武帝也曾两次派出使者出使西域,北魏与西域交往之频繁可见。在太延三年(437年)西域九国来访后,太武帝派遣王恩生、许纲等人西使,“恩生出流沙,为蠕蠕所执,竟不果达。”于是“又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛,出鄯善,招抚九国。”董琬等在乌孙王的帮助下并访问了破洛那、者舌两国,董琬、高明东还后,乌孙、破洛那等西域十六国遣使俱来平城。“自后相继而来,不间于岁,国使亦数十辈矣。”[4]

董琬、高明这次出行,不仅与西域诸国家建立了直接联系,而且增进了朝廷对西域各国的了解,“始琬等使还京师,具言凡所经见及传闻傍国,云:‘西域自汉武时五十余国,后稍相并。至太延中,为十六国,分其地为四域。自葱岭以东,流沙以西为一域;葱岭以西,海曲以东为一域;者舌以南,月氏以北为一域;两海之间,水泽以南为一域。内诸小渠长,盖以百数’。”董琬等人也带回了丝绸之路交通线路的详细情报,“出西域本有二道,后更为四:出自玉门,渡流沙,西行二千里至鄯善,为一道;自玉门渡流沙,北行二千二百里至车师,为一道;从莎车西行一百里至葱岭,葱岭西一千三百里至伽倍,为一道;自莎车西南五百里,葱岭西南一千三百里至波路,为一道焉,”[5]这对北魏王朝后续和西域的交流无疑具有积极的意义。

灭北凉后北魏与西域国家的交往更趋频繁,直至武帝被害身亡,期间最为活跃的是天山南北的诸西域小国。

太武帝是中国历史上一个杰出的的军事家和政治家,“世祖睿略潜举,灵武独断,以夫僭伪未夷,九域尚阻,慨然有混一之志。既而戎车岁驾,神兵四出,全国克敌,伐罪吊民,遂使专制令、擅威福者,西自流沙,东极沧海,莫不授馆于东门,悬首于北阙矣。”[6]在灭北凉之前,北魏使臣出使西域,“常诏河西王沮渠牧犍令护送,至姑臧,牧犍恒发使导路出于流沙。”然而处在柔然与北魏两个强敌之间的北凉政权难免左右为难,“牧犍事主稍以慢堕”,成为急于开拓西域通道的拓跋焘的绊脚石,太武帝的讨凉檄文列举沮渠氏十二大罪状,其中“知朝廷志在怀远,固违圣略,切税商胡,以断行旅。”[7]就与其妨碍丝路有关,太延五年(439年)北凉终于被大兵压境的魏军所灭。

太武帝灭北凉前与西域交往的国家中,不仅包括了今帕米尔以东,位于天山南北的诸小国家,也有帕米尔高原以西的中亚、南亚国家,如粟特、破洛那、者舌、罽宾以及天竺等。

此外,太武帝时期还曾遣使者韩羊皮往波斯,但具体时间不明。灭北凉后以上国家和北魏政权的往来更为频繁。太平真君九年(448年),因焉耆国剽劫魏国使臣,太武帝派“成周公万度归千里驿上,大破焉耆国,其王鸠尸卑那奔龟兹。”[8]于是又诏万度归,自焉耆西讨龟兹。可见太武帝对西域丝绸之路的通畅格外重视。

不仅中亚各国来使,平城时代还曾有古印度诸国的通使记录,“太和元年(477年)九月庚子,车多罗、西天竺、舍卫、叠伏罗诸国各遣使朝贡。”[9]迁洛后通使逐渐增多。

除了以平城为出发点向西伸展的丝路外,太武帝时期与朝鲜半岛的联系也是空前的。随着公元436年北燕被拓跋焘攻灭,北魏与高句丽接壤,丝绸之路进一步向东延伸,从平城经由辽西重镇龙城(今朝阳)和辽东达到朝鲜半岛,极大地促进了中原王朝与东北亚国家的交流。

高句丽与北魏的关系始于太武帝拓跋焘时期,太延元年(435年)六月高句丽首次“遣使朝献”。[10]次年北魏灭北燕之后,与高句丽隔辽河对峙,双方交流渐趋频繁。高句丽王高琏遣使者安东奉表贡方物,并请国讳。拓跋焘遣员外散骑侍郎李敖前往平壤探访,并“拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王。……后贡使相寻,岁致黄金二百斤,白银四百斤。”后因冯文通败逃高句丽并得到收留,双方一度交恶,但双方的交流一直在持续。献文帝时期曾试图与高句丽进行政治联姻,前因高琏犹豫不决,后逢显祖病故而未果。“至高祖时,琏贡献倍前,其报赐亦稍加焉。”太和十五年(491年)高琏死,“高祖举哀于东郊,遣谒者仆射李安上策赠车骑大将军、太傅、辽东郡开国公、高句丽王,谥曰康。又遣大鸿胪拜琏孙云使持节、都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王,赐衣冠服物车旗之饰,……自此岁常贡献。”文献关于北魏王朝与高句丽交往的相关记载很多,但多称“遣使朝献”或“遣使朝贡”,具体内容大多缺省,其中除正常的政府间外交往来,必然有经济方面的贸易行为。迁洛后双方仍然保持着密切的交往,“讫于武定(543~550年)末,其贡使无岁不至。”[11]据韩昇先生统计,高句丽派使者前往十六国十二次,北魏七十九次,东魏十五次,北齐六次,北周一次,派使者去东晋三次,刘宋二十二次,南齐五次,萧梁十一次,陈六次,与北魏的使臣往来最为频繁。[12]

百济位于朝鲜半岛西南部,与我国山东、江苏隔海相望,北魏与百济的交往远不及高句丽。延兴二年(472年),百济王余庆遣使上表,希望北魏出兵协助其攻打高句丽,并答应“奉送鄙女”,“并遣子弟”,然而此时北魏无意染指高句丽和百济事务,孝文帝遣邵安与其使者“至高句丽,琏称昔与余庆有仇,不令东过,安等于是皆还。”延兴“五年(475年),使安等从东莱浮海,赐余庆玺书,褒其诚节。安等至海滨,遇风飘荡,竟不达而还。”北魏与百济之间因陆路有高句丽横亘其间,当时也可通过海路往来,百济与南朝宋齐梁朝的交往就是通过海路实现的。[13]

三 北魏王朝开拓丝绸之路的目的

太武帝开通丝绸之路首先是出于军事方面的考虑,主要针对当时北魏最大的敌国柔然。柔然本出于鲜卑,[14]作为游牧民族,与鲜卑人一样,他们都有抢夺其他部族或邻国财产的风俗,“常与魏虏为雠敌,”双方战争不断。“晋世,什翼圭(拓跋珪)入塞内后,芮芮逐水草尽有匈奴故庭,威服西域。”[15]北魏建国伊始拓跋珪就曾大破柔然,之后柔然兼并高车、匈奴,势力日渐强盛,“西则焉耆之地,东则朝鲜之地,”穷瀚海,临大碛,凶猛强悍,屡次危及平城,给北魏政权造成很大威胁,直至孝文帝迁都洛阳,与柔然的战争一直持续不断。由于柔然的强大,西域“小国皆苦其寇抄,羁縻附之。”[16]448年,悦般国就曾遣使至魏,寻求与魏合攻柔然,于是拓跋焘大举北上征伐至受降城。[17]对河西和西域的争夺也是北魏与柔然军事较量的一部分,这里是柔然后方补给区域之一,控制河西走廊与天山南北有利于遏制柔然势力的发展,军事上有牵制柔然的作用。

北魏加强与西域国家的联系也是阻断柔然与南朝联系的重要手段。早在宋元嘉七年(430年),柔然就曾遣使与刘宋政权联络,结果在今淅江、丹江一带被土人误劫。[18]此后柔然依然不断出使江南,据唐长孺先生统计,从宋元嘉五年(428年)至升明三年(479年)宋亡,柔然使宋达十次之多,[19]南齐时仍在继续。柔然“岁时遣使诣京师,与中国亢礼。”[20]柔然与南朝的联系意在远交近攻,联合攻魏,而柔然人南下的路径正是通过西域、青海道抵达益州实现的。此路可由塔里木盆地南缘的丝绸之路南道经于阗或鄯善直接入吐谷浑境,或由高昌经焉耆到鄯善,再经柴达木盆地的青海道又东南入益州。由于北魏与吐谷浑多有不睦,吐谷浑常常借道给敌方与南朝联络。升明二年(478年)宋遣骁骑将军王洪范出使柔然,约剋期攻魏,其行经路线据《资治通鉴》记载,“洪范自蜀出吐谷浑,历西域,乃得达。”[21]南朝时曾有多位僧人西出求法,经由此路,如齐上定林寺释法献,“宋元徽三年(475年)发踵金陵,西遊巴蜀,路出河南,道经芮芮。既到于阗,欲度葱岭,值栈道断绝,遂于于阗而反。”[22]甚至北魏洛阳时代胡太后遣僧人惠生、宋云赴西天取经也曾走过这条道。[23]柔然威慑西域,假道吐谷浑,联合南朝必然使北魏腹背受敌,所以经营西域对北魏王朝的重要性是不言而喻的。此道早在《史记·大宛列传》已有记载,据考张骞出使西域由大夏回国,为避免与匈奴遭遇,改道“羌中”,即指青海道。[24]直至隋唐时期青海道一直是沟通中原和西域的重要通道。[25]

灭北凉,占领河西走廊与太武帝经营西域的策略是相辅相成的,也意在经济。[26]拓跋焘伐北凉时曾罗列了对方的十二大罪状,其中“民籍地图,不登公府,任土作贡,不入司农”;“切税商胡,以断行旅”;“坐自封殖,不欲入朝。”[27]无不与北魏在河西与西域的经济利益有关。太平真君七年(446年),侍中刁雍上书以河西粮食经漕运支援六镇,“今求于牵屯山河水之次,造船二百艘,二船为一舫,一船胜谷二千斛,......一运二十万斛。方舟顺流,五日而至,自沃野牵上,十日还到,合六十日得一返。从三月至九月三返,运送六十万斛。”此建议得到太武帝的认可,诏曰:“自可永以为式。”[28]《汉书·地理志》记载河西“地广民稀,水草宜畜牧,故凉州之畜为天下饶。”[29]经东汉以来的持续开发,河西走廊已然成为北方的重要粮仓。河西与西域又是良马的重要产地,在冷兵器时代马既是生产资料,更是重要的战略资源,文献记载平城时代北魏政权不仅从河西掠到大量马匹等畜产,而且西域国家也常有良马进贡,这对习惯于骑兵作战的拓跋鲜卑来说,不仅可以及时补充战马,而且对改良马种都起到了很好的作用。此外汉代“凿空”以来丝绸之路已成为中原王朝进行国际贸易的主要方式,丝路开通后的商税自然是一笔不小的收入。

继承、维护和开拓传统的华夏朝贡体系,创造“四夷来朝”、“万国慕化”的清平盛世是历代帝王的政治理想,拓跋鲜卑入主中原后即以华夏正统自居,随着太武帝时北方的统一,实现这一政治理想也成为这些游牧民族帝王的治国方略。太武帝以来积极与域外沟通,使这一理想初步得以实现。董琬、高明出使西域之后“东还,乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者十有六国。自后相继而来,不间于岁,国使亦数十辈矣。”[30]至迁洛后与北魏通使的国家和地区甚至达到一百多个,[31]“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下。所谓尽天地之区已。乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列。青槐荫陌,绿柳垂庭。天下难得之货,咸悉在焉。”[32]可谓盛况空前。

朝贡贸易是朝贡体系在经济方面的表现形式。与洛阳时代已大量出现民间的远途国际贸易不同,平城时代的贸易仍以官方的朝贡贸易为主,文献对于贸易双方交换的商品并无详细记载,但一般而言朝贡贸易进口商品皆以土特产、奢侈品或中土所没有的奇异动物为主,域外一方往往可以获得高额回馈。从《洛阳伽蓝记》有关记载可以看出,这种远途国际贸易对繁荣北魏经济确实产生了重要影响。

四 平城的胡人

北魏平城除来自各国的外交使节外,还有胡人定居,这些人包括官僚、商人、僧人、以及没有留下姓名的工匠和伎乐等,还有因婚配来平城的。如北京图书馆藏北魏延昌元年(512年)《魏故征虏将军河州刺史临泽定侯鄯乾墓志铭》拓片,[33]据志文记载,鄯乾乃鄯善王宠之孙,“自祖已上,世君西夏。”其父鄯视在太平真君六年(445年)归附北魏,鄯乾在北魏任员外散骑侍郎、左右辅国将军、城门校尉、征虏将军、安定内史等职,墓志所载鄯乾亡故年龄缺失,但从时间上推算应该曾在平城生活与工作,死后葬于洛阳。据林梅村先生考证,“鄯乾之父鄯视似即《魏书·西域传》提到的鄯善王真达,其祖父鄯宠似为同书所提到的鄯善王比龙。”[34]洛阳曾出土《魏帝先朝故于夫人墓志》,据志文载,这位北魏文成帝的妃子于仙姬乃“西城(域)宇阗国主女也”,来自于阗国,享年九十,于孝昌二年(526年)葬于洛阳。[35]文成帝拓跋濬在位年代为公元452~465年,案志文于仙姬当生于437年,若以虚岁20嫁文成帝拓跋濬来平城,至太和十九年(495年)“六宫及文武尽迁洛阳”,仙姬在平城则近四十年。还有粟特人安同,其先祖安世高,汉时以安息王侍子入洛,安同因商贩偶遇太祖拓跋珪,于是任职北魏朝廷,其子孙亦有多人在北魏为官。[36]

严耕望先生指出:“魏都平城时代,为亚洲盛国,西域诸国,相继来朝,从事朝贡贸易,僧徒亦乐东来宏法。魏之君主,或精诚信向,或为凝聚民心,而大崇佛法,凡所建制,规模宏丽,不但远过前朝,亦为南都建康所未闻。豪家大族,亦从而施舍,北魏高宦富室之有家僧盖不始于都洛时代也。”[37]孝文帝太和初,“京城内寺新旧且百所,僧尼二千余人,四方诸寺六千四百七十八,僧尼七万七千二百五十八人。”[38]高僧大德云集平城,其中必有大量胡僧,可惜僧皎《高僧传》详南而略北,平城时代高僧多已湮灭无闻。

赵郡有沙门法果,被太祖诏赴京师,任道人统,成为北魏朝廷管理僧众事务的高级僧官。

至太宗时,弥加崇敬。“泰常中卒。未殡,帝三临其丧,追赠老寿将军、赵胡灵公。”[39]赵郡属定州,近中山,是魏晋以来中原地区佛教昌盛之地,法果去世后被追赠为“赵胡灵公”,此“胡”字必当有所指,他很可能是西域胡人。京师沙门师贤,罽宾人,少入道,曾东游凉州,太武帝平凉州后来到平城。历经太武帝灭佛而矢志不渝,任道人统。师子国胡沙门邪奢遗多、浮陁难提等五人,太安初奉佛像到京都。又有沙勒胡沙门,因擅长佛画,“赴京师致佛钵并画像迹。”天竺僧人常那邪舍,与昙曜翻译新经十四部,[40]此事也当发生于平城。另据《续高僧传》记载,天竺僧人佛陀禅师,与道友游历诸国,于孝文帝时来到平城,“时值孝文敬隆诚至,别设禅林,凿石为龛,结徒定念,国家资供,倍加余部,而征应潜著,皆异之非常人也。恒安城内康家,资财百万,崇重佛法,为佛陀造别院,常居室内,自静遵业。”后随帝南迁,定都伊洛,因性爱幽栖,屡往嵩岳,于是高祖“有敕就少室山为之造寺。”[41]又《魏书·释老志》:“有西域沙门名跋陀,有道业,深为高祖所敬信。诏于少室山阴,立少林寺而居之,公给衣供。”[42]疑此跋陀与佛陀禅师为同一人,乃天竺僧人。留居平城的胡人当远较记载的要多,这里不仅聚集了大量胡僧,从上文所引资财百万的康家来看,不排除还有粟特商人留居平城。

五 平城出土与丝绸之路有关的文化遗存

平城一带保留至今与丝绸之路有关的文化遗存十分丰富,即有出土文物如金银器、鎏金铜器、玻璃器、波斯银币等,也包括云冈石窟石雕造像,墓葬壁画以及其他物质遗存的装饰纹样等。这些遗物既有来自国外的,也有本地制作的。

金银器、鎏金铜器包括位于大同市区南部原轴承厂院内北魏遗址出土的鎏金錾花银碗和八曲银杯各一件,鎏金高足铜杯三件,墓葬出土器物包括正始元年(504年)封和突墓出土的狩猎纹鎏金银盘与素面高足银杯各一件,大同南郊北魏墓群出土的鎏金錾花银碗,鎏金錾花高足银杯,素面银碗和素面银杯。这些器物从制作工艺到装饰纹样都没有中土文化因素,应该是从国外输入的。对其具体产地虽有争议,但都认为产自萨珊波斯、东罗马或中亚一带,即中亚和西亚。对于以上器物的研究很多,本人曾有综述,兹不赘叙。[43]自古两河流域、古罗马、古希腊以及伊朗高原和中亚的交往就十分密切,伊朗至中亚一带曾经长期受到希腊、罗马文化的影响,而波斯与中亚各邻国的频繁交往,致使文化方面的影响十分明显,以至于两河流域、伊朗以及中亚的器物文化相互揉和,彼此渗透,难以辨认。需要指出的是,这些器物输入平城的时间都应该是在平城建都期间,即使是封和突墓出土的银器,虽然墓葬为迁洛之后的遗存,但平城迁都后虽仍称北都,孝文帝刚迁都时还曾巡幸,但实际上平城已沦为一个普通边镇,政府的对外交流地点已转移至洛阳,封氏墓中出土的两件银器应该是墓主人家中的旧藏。其他器物从其组合关系来看也很清楚地表明是平城时代的。

已见诸报道的平城出土玻璃器共计13件,即方山永固陵玻璃指环,[44]湖东编组站M21圆锥形玻璃器,[45]大同南郊北魏墓群M107磨花纹碗,[46]大同七里村M6玻璃碗和M20玻璃瓶及一 件残器,[47]东郊齐家坡迎宾大道工地M16玻璃壶和四件半球形泡饰件,M37蜻蜓眼珠二件。[48]此外2003年位于市区北部的操场城一号建筑遗址曾出土一块绿玻璃残片[49],另外近年来大同市近郊大规模基建施工中有大量北魏墓葬被盗掘,据传出土有不少玻璃器,皆已流入民间。以上玻璃器中以大同南郊北魏墓M107磨花纹碗制作精良,保存完好而历来备受重视,据研究属萨珊波斯器,[50]其余器物极有可能是当地制作的,但也显示出与丝路有关的信息。七里村M6玻璃碗,更确切地说是玻璃钵,直口,圈足,器物外壁施凸弦纹一道,为典型的北魏器型(图1),相同器型的陶器曾在笔者主持发掘的永平元年(508年)平城镇将元淑墓中出土 ,[51]七里村墓地的另两件器物的器型也明显具有本土特征。位于齐家坡的迎宾大道工地出土一件蓝色半透明玻璃壶(图2),宽平沿,喇叭口,圆肩,弧腹,平底,相同器型的陶器在平城期墓葬中已多次发现,是平城时代墓葬陶器组合中的主要器型,[52]该玻璃壶色泽与大同操场城北魏一号遗址发现的玻璃残片相同。该墓地的半球形玻璃泡饰件,与平城时代墓葬常见的铜泡钉造型接近,[53]也是平城常见的器物。以上器物中七里村的三件玻璃器经检测为钠钙玻璃,属西方配方。[54]这类器物的出现显示了一个玻璃器制作工艺方面西方配方的本土化问题。据《魏书》与《北史》的《西域传·大月氏》记载:魏太武帝时“其国(大月氏)人商贩京师,自云能铸石为五色琉璃。于是采矿于山中,于京师铸之。”这些大月氏的工匠在北魏平城使用中国原料,利用西域配方和技术制作了玻璃器。以上几件玻璃器具有本土特征,造型准确,应该出自本土工匠之手,其中有的器物经安家瑶教授鉴定属于吹制玻璃,说明在与胡人的技术交流中,本地工匠已经掌握了钠钙玻璃的制作工艺,包括西域玻璃配方和吹制技术。这种配方和吹制技术的引进,是中国玻璃工艺技术和西方科技交流的一个成功典范,它对于此后中国玻璃工艺发展的影响是巨大而又深远的。

图1:大同七里村北魏墓群M6出土玻璃碗

图2:大同齐家坡迎宾大道工地出土的蓝色半透明玻璃壶

大同市辖的天镇县曾发现49枚波斯银币,经张庆捷先生对其中39枚银币研究,37枚为萨珊王朝卑路斯时期的,1枚为阿卡德时期,另1枚为嚈哒仿卑路斯制品,年代皆属平城时代后期,是丝绸之路国际贸易最直观的反映。[55]

平城一带出土的另一种与西域有关的器物是铜下颌托。至今已出土13件,其中12件出自1988年发掘的大同南郊北魏墓群,是到目前为止国内外出土该器物最多的地点。这些下颌托主要由扁平状铜条连接而成,上有环状头箍,固定在头颅,两鬓处与颊带组合在一起,颊带的下端呈勺状扣在下颌处。有的下颌托可能没有头箍,颊带加长,直接在颅顶处扣合在一起。大同南郊北魏墓群M107的下颌托出土时仍完整地扣合在墓主人的头骨上,恰好显示了下颌托的这种使用方法。该器物的功能主要在于固定下颌,以免人死后面部变形。1998年我们在整理M107发掘报告时首次开始关注该器物,在查阅大量资料的基础上对器物名称、时空分布、功能与传播等方面进行了初步研究。[56]此后德国慕尼黑大学宋馨博士撰文《北魏下颌托:丧葬风俗向亚洲的传播》对下颌托进行了进一步研究。[57]下颌托的使用至少可追溯至古希腊荷马时代(约公元前1200~前800年),在阿提卡和雅典地区的墓葬内就有金质或铅质的下颌托。这个传统在古风时期和古典时期(约公元前8—前4世纪)仍继续存在。古希腊文献称之为othone(复数othonai),原意是女性穿着用的白色亚麻布,由此推测古希腊大部分下颌托应属纺织品。古希腊公元前6至公元前5世纪时祭祀用的陶瓶上常绘有陈尸哭丧仪式的图像,死者头部从下颌到头顶使用布条绑扎,至今欧洲仍有此俗保留。这种下颌托与新疆发现的下颌托是一样的。新疆且末县扎滚鲁克二号墓,[58]民丰县尼雅遗址95MNI号墓地[59]以及公元一世纪阿富汗黄金之丘[60]都曾发现下颌托。下颌托于公元五世纪中后期由新疆传入平城,这和北魏时期与丝绸之路的交通有关,而新疆的下颌托则可能是由希腊经中亚传入的。

前述大同南郊北魏墓群M107曾出土15枚巴丹杏,果皮干枯,紧贴果核,已轻度炭化。这些巴丹杏与红枣、核桃等果品一起放置在一个铜盘内,盘内还有木盘和漆耳杯各一件,木盘内放置木勺一件,[61]显然这是一套食品系列的组合,说明巴丹杏在当时的中原是作为坚果食用的,这是内地考古发现中的唯一一例实物遗存。此外,新疆吐鲁番阿斯塔那墓地北朝墓葬M320也曾发现一枚,现藏新疆维吾尔自治区博物馆。[62]巴丹杏,蔷薇科李亚科桃属落叶乔木或灌木,今称扁桃。[63]果核为食用的坚果。巴丹杏原产于中亚和西亚地区,其野生种目前在中亚、小亚和新疆天山山区仍有分布。由于在中国古代巴丹杏一直被视为外来物种,这种植物遂成为中外文化交流的一个物证。中国古代文献最早在唐段成式《酉阳杂俎》中既有记载,[64]美国著名东方学者劳费尔(Berthold Laufer)据此认为中国从唐代开始人工种植巴丹杏,[65]北魏时期的巴丹杏显然是由西域带来的。

六 平城出土西域遗物的来源

平城出土的西域遗物大概有如下几种来源,首先是国外使节进贡。《魏书》和《北史》记载与北魏交往的西域国家很多,“魏德既广,西域、东夷贡其珍物,充于王府。”[66]这些国家常“遣使来献”,或来“朝贡”或“贡方物”,但具体记载所献贡物的较少,《魏书·世祖纪》载太武帝太延三年(437年)“破洛那、者舌国各遣使朝献,奉汗血马。”《魏书·高宗纪》文成帝和平六年(465年)“夏四月,破洛那国献汗血马,普岚国献宝剑。”《魏书·高祖纪》孝文帝太和二年(461年)“秋七月戊辰,龟兹国遣使献名驼七十头。......九月......龟兹国遣使献大马、名驼、珍宝甚众。”此外,献给北魏洛阳和南朝建康贡品的文献也可作为参考,如世宗宣武帝时,高车王弥俄突“复遣朝贡,又奉表献金方一、银方一、金杖二、马七匹、驼十头。”据《魏书·吐谷浑》记载,吐谷浑王国慕利延遣使刘义隆,“献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物。”由此可见,西域进贡的物品中当不乏金银器等贵重器物,这与中亚、西亚国家崇尚金银器的传统有关,平城的考古发现也证实了这一点,当然,彼时所进贡的东西可能远比我们现在所知道的要丰富。

战争掠夺也是西域物品的重要来源。登国六年(391年)道武帝破铁弗部刘卫辰,“收其珍宝、畜产,名马三十余万、牛羊四百余万,渐增国用。”“自太祖定中原,世祖平方难,收获珍宝,府藏盈积。”[67]尤其是“世祖即位,开拓四海”期间,神䴥三年(430年)夏国“(赫连)定弟社于、度洛孤面缚出降,平凉平,收其珍宝。”太延五年(439年)灭北凉,“收其城内户口二十余万,仓库珍宝不可称计。”[68]太平真君九年(公元448年),万度归率领北魏军大破焉耆三城,缴获了大量珍宝异玩。同年十二月又向龟兹国发动攻击,“举国臣民负钱怀货,一时降款。获其奇宝、异玩以巨万,驼、马、杂畜不可胜数。度归遂入龟兹,复获其殊方瑰诡之物亿万已上。”[69]五凉与赫连夏等西北地区各政权皆临近西域,府中必有大量西域珍宝,北魏平定西北各政权后这些珍宝必定有一部分流入平城,其中除入藏皇宫外,也会有部分因赏赐功臣而流入民间。

除战争等国家行为以外,个人也可能通过一定渠道如民间贸易等途径获得西域物品,尤其是与西域公务有涉的官员更有近水楼台之便,这方面尚无直接证据,但北魏后期的一则案例或可说明一些问题,洛阳时期贪官河间王元琛任秦州刺史时,曾“谴使向西域求名马,远至波斯国。……琛常会宗室,陈诸宝器,金瓶银瓮百余口,瓯檠盘盒称是。自余酒器,有水晶钵,玛瑙杯,玻璃碗,赤玉卮数十枚。作工奇妙,中土所无,皆从西域而来。”[70]元琛个人所拥有的波斯等西域金银器之类珍宝其数量多得惊人,可见当时对西域珍宝是何等崇尚,拥有这些珍宝是身份和地位的象征。大同南郊北魏墓群M107出土多件西域遗物,墓主人应该和西域有关。与匈奴人一样,鲜卑人也酷爱金银器,北魏太平真君十一年(公元450年)刘宋将领刘泰之率军袭击汝阳北魏军营时,见几个毡屋内“食具皆是金银。”,[71]迁都前韩麒麟在其上高祖《陈时务表》中说平城“宝货盈于市里”,[72]现出土所见,不过万一。

七 平城时代与丝绸之路有关的艺术遗存

公元五世纪,伴随着佛教文化的东传,西域各地的美术、音乐、舞蹈等域外艺术也东传平城。这类艺术首先集中表现在以云冈石窟为代表的北魏石窟寺中。“云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力所兴建。”[73]云冈石窟在吸收印度和中亚艺术的基础上又糅合了中国本土文化,创造出灿烂的东方艺术奇葩。

从根本上说,佛教属外来文化,佛教石窟寺所表现的题材也都是外来的。西域美术对云冈石窟的影响应首推犍陀罗艺术和新疆境内的早期石窟寺艺术,除佛教题材外,云冈石窟中大量表现的建筑、服饰、伎乐飞天、音乐舞蹈、装饰纹样以及弟子像等包含了希腊、波斯、印度和犍陀罗艺术的因素,形象地诉说着外来艺术在中土的茁壮成长。[74]

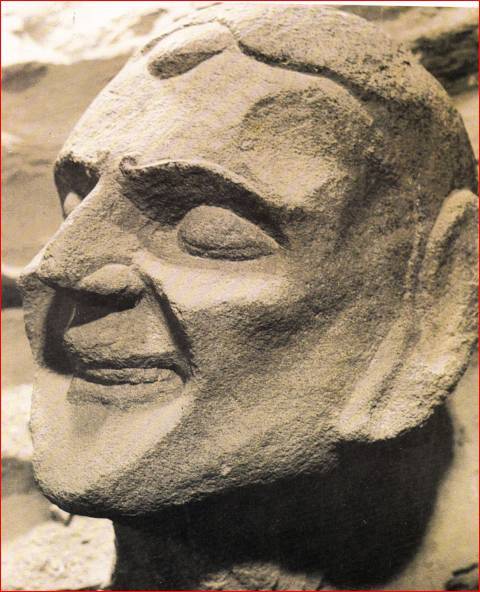

云冈石窟多见有帔帛,这种服饰也见于敦煌石窟,如莫高窟288窟和390窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人,之后在隋唐陶俑、墓葬壁画常见,成为隋唐妇女衣着的一个重要组成部分。帔帛状如飘带,缠绕于躯体和手臂间,轻盈飘逸,颇具美感。据《旧唐书·波斯传》记载:波斯人“丈夫剪发,戴白皮帽,衣不开襟,并有巾帔。多用苏方青白色为之,两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫,辫法垂后。”[75]新疆丹丹乌里克出土的早期木板佛画,波斯萨珊王朝银瓶人物都曾有帔帛出现,云冈石窟帔帛也应源于波斯。此外,云冈17窟南壁东侧胁侍菩萨头顶飘带颇具萨珊式样风格,而18窟北壁东侧的几个弟子像则直接雕刻成高鼻深目的胡人形象(图3)。[76]

图3:云冈石窟第十八窟弟子像

在佛教艺术盛行的背景下,外来艺术式样在平城也影响到世俗艺术方面,具体表现在墓葬壁画、葬具、器物纹样、陶俑等方面。在装饰纹样方面,最常见的外来纹样当属忍冬纹,这种纹样起源于地中海地区,随着亚历山大大帝东征,希腊文化东传过程中忍冬纹开始在中亚流行,又随着佛教文化东传进入中国,公元五世纪在中国得到极大发展。北魏平城是此纹样最集中的地区,忍冬纹与伎乐、力士、瑞兽、祥鸟、联珠纹等组合,幻化出多种不同的组合式忍冬纹,构图呈带状、二方连续、四方连续等,大量出现在石雕棺床、棺版画、墓葬壁画、模印墓砖、瓦当甚至普通陶器上,成为平城时代最为流行的装饰纹样,由此也可看到外来文化在平城已深深地浸润到世俗生活之中。此外流行的外来纹样还有葡萄纹和联珠纹等。

“移风易俗,莫善于乐。”[77]中土历来重视音乐的教化作用,由于深受中原汉文化影响,入主中原的拓跋鲜卑统治者对音乐同样十分重视,北魏建国之初“诏尚书吏部郎邓渊定律吕,协音乐。”不久后即设置宫廷音乐机构太乐。“世祖破赫连昌,获古雅乐,及平凉州,得其伶人、器服、并择而存之。后通西域,又以悦般国鼓舞设于乐署。”太和时“方乐之制及四夷歌舞,稍增列于太乐。”太和十五年(491年)冬,高祖诏曰:“乐者所以动天地,感神祇,调阴阳,通人鬼。故能关山川之风,以播德于无外。由此言之,治用大矣。”太和十六年(492年)春,又诏曰:“礼乐之道,自古所先,故圣王作以和中,制礼以防外。然音声之用,其致远矣,所以通感人神,移风易俗。”[78]《隋书·音乐志》对北魏宫廷音乐也有记载:“西凉者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等据有凉州,变龟兹声为之,号为秦汉伎。魏太武既平河西得之,谓之《西凉乐》。”“《龟兹》者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。”“《疏勒》、《安国》、《高丽》,并起自后魏平冯氏及通西域,因得其伎。”[79]北魏宫廷音乐除保留下来的部分传统中土音乐外,还有来自西域各国以及高丽的音乐,[80]成为公元五世纪后期东亚音乐的集大成者。

北魏平城的音乐遗存主要集中于云冈石窟,其中有音乐图像的洞窟达22座,乐器雕刻不少于664件,乐器30余种。[81]这些乐器有的来自中亚、西亚和南亚印度以及高句丽。除中国本土或汉代传入中国的外来乐器外,也有北魏时期新近传入的乐器,如琵琶,仅云冈二期雕刻中就有44例,其中9例为用手弹奏,其余是用拨弹奏,比唐代文献记载“始废拨用手”的贞观年间大大提前;再如唢呐,云冈石窟所见为中原地区最早的资料。外来乐器的引进也丰富了中国本土乐器的演奏方法,如用拨子弹奏琵琶的方法被移植到阮的演奏上来,增加了乐器的表现力。[82]

音乐遗存也散见于出土文物,如司马金龙墓出土石棺床立面的伎乐雕刻,(图4)[83]雁北师院M2等。后者出土一组9个胡人俑和2个儿童俑组成的俑群,这些陶俑姿态各异,从其姿势判断,可能有吹笛子和演奏琵琶的,其中一个胡人和两个儿童俑正好还原出一组正在表演“缘橦”的场面(图5)[84],此组陶俑似可称之为“百戏俑”。据《魏书·乐志》记载,拓跋珪天兴“六年(403年)冬,诏太乐、总章、鼓吹增修杂伎,造五兵、角抵、麒麟、凰皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马、仙车、高絙百尺、长趫、缘橦、跳丸、五案,以备百戏。”[85]百戏是北魏宫廷与民间都十分流行的艺术。近年发掘的大同云波里路北魏壁画墓在墓室东壁下层壁画中有胡人奏乐场景,五位胡人手持曲颈琵琶、横笛、排箫、细腰鼓和行鼓正在演奏(图6)。[86]大同雁北师院北魏墓M5出土一组四件胡人伎乐俑[87]。此外,内蒙古呼和浩特大学路北魏墓也曾出土胡人俑,[88]这些胡人形象各异,服饰也有区别,当来自不同民族或不同国度。有的胡人俑与骆驼组合,在大同文瀛路北魏壁画墓还发现绘有高鼻、卷发的胡人牵驼图(图7),[89]此类陶俑的出现是对平城时代丝绸之路国际贸易或中外文化交流的形象注解。

图4:北魏司马金龙墓出土石雕棺床前立板浮雕伎乐拓片局部

图5:大同雁北师院M2出土的部分胡俑和杂技俑

图6:大同云波里路北魏壁画墓墓室东壁下层壁画中的胡人奏乐场景

图7:大同文瀛路北魏壁画墓北侧棺床立面胡人牵驼图

随着佛教的传播,来自犍陀罗的石膏粘土模制佛像技术传入平城,在方山永固陵南侧的思远佛寺遗址[90]和大同城东北魏佛寺遗址大量发现,[91]此外也见于辽宁朝阳北塔和内蒙包头市固阳县北部的城圐圙古城址,前者据研究为冯太后所建思燕佛图遗迹,[92]后者既六镇之一的怀朔镇。[93]迁都后在洛阳永宁寺仍大量使用。[94]

八 平城时代的交通路线

亚洲境内北纬40~50度之间的山脉多呈东西走向,为欧亚大陆间的交通提供了方便。由于欧亚草原地理的特殊性以及由此引起的游牧部落的东西向迁徙,欧亚草原丝绸之路成为最早开辟的东西方交通线路。[95]从已发现的考古遗迹判断,拓跋鲜卑建立北魏政权前就已通过草原丝绸之路与西域建立了联系,平城时期则与绿洲丝路和草原丝路都有关联,平城成为公元五世纪绿洲丝路和草原丝路在中国北方的一个节点。

晋北地区历来就是中国北方的交通要冲,在东西方文化交流的舞台上也曾扮演过重要角色,在中国最早的丝路文献《穆天子传》中,就已涉及到晋北。穆天子“绝漳水”,“至銒山”,“北循虖沱之阳”,旅途从东都洛阳出发,北行后过太行山进入山西北部,再折而向西,到达河套,最终进入昆仑山(今阿尔泰山)。马雍先生认为,从阿尔泰山中段的东麓越过山口,再沿黑水(今额尔齐斯河上游)西进,当时就存在着这样—条东方商道,而公元前五世纪的巴泽雷克古墓发现了铜镜、丝绸和漆器等中原遗物,遗迹地点正处在这条路线上。[96]公元前三世纪初,秦赵联军伐齐,齐王在一封给赵惠文王的信中说,(若秦军)“逾勾注,斩常山而守之,三百里而通于燕,代马胡犬不东下,昆山之玉不出,此三宝者亦非王有已。”[97]说假如秦国出兵切断山西北部恒山一带的交通线,昆仑山的玉石就无法运到赵国了,这封信证明当时的玉石贸易路线经过山西北部,与《穆天子传》描述的路线是一致的。秦始皇四次东巡,曾有两次路过山西:其中第三次东巡(始皇三十二年,公元前215年),归途经渔阳、上谷、代郡、雁门至云中郡,南下经上郡沿直道返回咸阳,显然从代郡至雁门郡需途径平城和武州川。秦始皇最后一次东巡(始皇三十七年,前210年),死后返回路线是从恒山郡西入井陉关至太原郡,再经雁门、云中,由直道返回咸阳,走的仍然是武州川这条交通干道。此路也是北魏时期连接盛乐与平城两京城的主要交通干道。

在巴基斯坦北部的洪扎河畔岩石上曾发现汉文题记“大魏使谷巍龙今向迷密使去”(图8),据马雍先生考证,“迷密”即文献中始见于《魏书》与《北史》的西域国家迷密,隋唐时期昭武九姓中的米国,此为北魏题记,《魏书》记载迷密国遣使中国仅正平元年(451年)正月一次,谷巍龙的此次出访当在此前后不久。[98]这对考察唐代以前丝绸之路在中亚地区的确切路线颇为有益。北魏晚期宋云经过于阗时看到“悬彩幡盖,亦有万计,魏国之幡过半矣。幡上隶书,多云太和十九年(495年)、景明二年(501年)、延昌二年(513年)。”[99]尽管以洛阳时代纪年为主,或许也有平城时代的幡亦未可知。

图8: 巴基斯坦北部洪扎河畔岩石上发现的汉文题记

北魏立国后,组建了以平城为中心的全国交通网,网络通达东西南北,并与周边国家以及更远的国度建立了联系。从平城向北经长川、牛川、阴山南麓的白道通往漠北;向南越句注山达晋阳盆地,沿汾河南下可进入关中或中原腹地;东经莎泉道或灵丘道沿滱水东南行,越太行山到中山,可达山东、中原或长江沿岸,或东出上谷、密云到三燕故都龙城,并经辽东进入高句丽及朝鲜半岛;西溯武州川水过盛乐、云中,经君子津过黄河,沿鄂尔多斯高原东南缘西行,经固原(高平镇)进入河西走廊,出敦煌,与西域绿洲丝路南、北路连接进入中亚、南亚和西亚。[100]或如前述经吐谷浑道西行进入绿洲丝路。吐谷浑曾占有若羌、且末等丝路中段南道部分地区,通过青海可以不经过河西走廊而西行直通丝路南道。沿途的西宁就曾出土萨珊波斯银币。太平真君年间鄯善反叛,北魏派韩拔为假持节征西将军、领户西戎校尉、鄯善王,在鄯善设置军镇。丝路南道过阳关,经罗布泊西南行可达鄯善,此路远离柔然,成为北魏通西域的主要道路。万度归出兵焉耆,曾驻军于此,此外北魏也曾经营中道。[101]北魏通西域的道路主要是汉代开通的南道和中道(汉代称北道),北道在448年道武帝联合悦般攻打柔然后也曾通行。

如何评价丝绸之路开通对北魏平城以及北朝隋唐文化的影响是一个复杂而有意义的课题,这方面深入、全面的研究尚需积累与时日。无疑这种影响是多方面的,持久的和有益的。由于中国地理位置与环境的特殊性,古代的中国一直处于东亚文明的中心,对中国有重要影响的域外文化主要来自广义的西域地区,这就注定了中国与西域国家的密切联系,这也是中国历代王朝重视开拓西域的内在原因。

丝绸之路开通对北魏平城首先具有经济方面的重要意义。平城政权获得了河西与西域大量的资源,如巨量的牲畜马牛羊等,这对改善北魏经济的落后局面大有益处。所获马匹有的可充作战马使用,中亚的良驹宝马对中土马种的改良十分有益,这又增强了北魏的军事实力,平城出土的大量陶马脊宽体长,硕健有力,或许与此有关。以平城为中心的交通网络的建设是拓跋鲜卑政权的重要贡献,它进一步完善了中国北方的交通架构,也被后代所继承。大月氏人在平城制作玻璃的记载是传统文献少见的工业技术交流的案例,对中国玻璃工艺技术的改进十分重要。据《南齐书·魏虏传》记载,“太后出,则妇女著铠骑马近辇左右。......坐施氍毹褥。前施金香鑪,琉璃钵,金捥,盛杂食器。”这些陈设、器具来自中亚、波斯或大秦,胡风尽显,形象地说明了外来文化对宫廷生活的影响。

丝绸之路带来的异域文化对平城时代以及公元五世纪中国的美术影响巨大而长久,不仅表现在宗教信仰,在艺术层面更直接地影响了国人的审美,此后各类艺术更具写实,在浓烈的宗教氛围中也常常显示出清新的现实主义风格。在大同南郊北魏墓群出土人骨的研究中发现,该墓地人群以东北亚蒙古人种为主,同时杂入带有欧洲人种特征的乌孙人种特征,这或许就与丝路开通以来不同种族人群间的通婚有关。太武帝以来丝绸之路的开通,使平城这座塞外边城一举成为公元五世纪的国际大都市。平城时代的各项成果都被洛阳时代所继承,于是直接促成了洛阳时代的繁荣,进而间接影响到隋唐。

本文原载于《暨南学报》

(哲学社会科学版)2014年第01期。