专家观点

丝路现场 | 罗新:月亮照在阿姆河上·上篇

按语

近年来,北大的丝绸之路研究团队采取多学科配合的方法,前往丝路沿线开展实地考察、调研和发掘,取得显著成就,新疆、蒙古,中亚、印度、伊朗……都留下了学人探索的足迹。值此疫情期间,我们设立“丝路现场”这一栏目,推出北大及相关学人在丝绸之路沿线所做考察的纪要、随感、实录,带领读者实地感受欧亚大陆古代文明的厚重与博大。

2018年8月下旬至9月初,中国人民大学国学院李肖教授与乌兹别克斯坦科学院考古研究所负责人法浩特·马克苏多夫教授合作组织了一次对乌兹别克斯坦境内遗址的联合考察。考察主要集中在南部的苏尔汗河州,特别是在铁尔梅兹市周围,关注近代以来发现并发掘过的古遗址。北京大学历史学系罗新教授作为考察组成员,撰有考察纪行《月亮照在阿姆河上》,我们在此发布,以飨读者。

原文刊载于《文汇学人》2019年4月刊,感谢作者授权发布。因原文较长,分上、下两篇推出,此为上篇。

月亮照在阿姆河上(上)

罗新 | 文

1.月出东山

月出东山,东山是云霄之上的帕米尔。

开始只是一抹黄晕,模糊如深夜远处的街灯。我对后座的李肖说:月亮出来了。大家都朝暗影沉沉的左侧张望,那是帕米尔的方向。是月亮吗?不是山上的灯光吗?大家都在疑惑。公路在狮河(Shir-ab)谷地快速下行,东边的黄晕时隐时现,越来越高。车外已是黑夜,近在咫尺的河谷风景完全看不到,只有那遥远的、梦一般的、还藏身在崇山峻岭之后的月亮牵挂我的眼睛。正是中元节的第二天,前一晚我们在撒马尔罕顶着一轮圆月看了帖木儿陵、雷吉斯坦广场和比比哈努姆清真寺,今夜希萨尔(Hisar)山间的月亮应该更圆吧。

那时刚刚过了铁门关。

据说如今时兴重要的事情说三遍,那我就说——铁门关,铁门关,铁门关。

还在塔什干时,我就对全程陪同我们的乌兹别克考古学家法浩特·马克苏多夫(Farhod Maksudov)建议,一定要看看铁门关。他笑道,有好多个铁门呀,你要看哪一个?我说,就是去铁尔梅兹路上,最著名的那一个。他显然知道我说的是哪一个,呵呵一笑,算是答应了。从塔什干到撒马尔罕,傍晚过了吉扎克(Jizzakh)之后,汽车进入一道峡谷。自东而西的泽拉夫尚山脉在这里出现一条细细的裂缝,成为南北通行的捷径。公路在左,铁路在右,中间夹着一条自西南向东北流的小河,两边则是壁立高耸的悬崖。法浩特从大巴的后排来到我身边,指着前方说:这里也有一个铁门。他接着解释,这里是泽拉夫尚河与锡尔河的分水岭,也是粟特时代康国与曹国的分界线。的确,河道渐渐升高,峡谷越来越窄,古时一定是绝佳的天然关隘。到了最狭窄的地方,他指给我们看左侧崖壁上密密麻麻的题字,让我想起蒙古塔米尔河谷那个突兀惊人的泰哈尔巨石。

帖木儿门。最狭窄的地方,崖壁上有密密麻麻的题字

现在这个地方被称为Timur Darvaza(帖木儿门)。两侧崖壁上有铭刻,有墨书,多种文字,多种语言,多个历史时期,真是重重叠叠,和泰哈尔巨石一样有古老的传统。现存最著名的古代铭文有两种,一是1425年帖木儿帝国时代的兀鲁伯(Ulug Beg)北征归来所刻,一是1571年昔班尼汗阿卜杜拉汗二世征服塔什干后所刻。据说以前还有一方沙俄时代的铭刻,写着:“尼古拉二世于1895年下令建造铁路,1898年竣工。”

我知道世界上很多地方都有所谓铁门,比如欧洲最有名的铁门是多瑙河谷那个把塞尔维亚和罗马尼亚一南一北分开的铁门。即使只在中亚,也有好多个铁门。除了最早由玄奘提及、后来各种史料都记载的那个让我们心心念念的铁门关之外,还有几处“铁门”。中国境内有新疆库尔勒北郊控制南北疆交通要道的那个铁门关,很多年前我跟着王炳华老师去过,但印象不太深。里海西岸俄罗斯境内有个因古城堡而闻名的城市Derbent,这个名字在中亚几乎就是“铁门”的同义词。据同行的王一丹教授解释,Derbent或Darband是一个波斯语复合词,早已借入突厥语,意思是峡谷、山口或关隘,由表示“门”的Der/Dar与意为“关闭”的动词词根bent/band组合而成。帖木儿时代重修撒马尔罕大城,北城门就叫“铁门”。《巴布尔回忆录》(Baburnama)记其名为Ahanin Darvazasi,ahan是“铁”,darvaza是“门”,都是突厥语借自波斯语的名词。

然而我不知道,在撒马尔罕绿洲东北角的这个“帖木儿门”,在古代也曾被称为铁门。

法浩特认为,鄂尔浑古突厥文碑铭提到的铁门,就是撒马尔罕以北、而不是撒马尔罕以南的铁门。8世纪前期,东突厥第二汗国曾远征中亚,阙特勤碑和毗伽可汗碑盛称汗国武功:“向西渡过珍珠河(即锡尔河),征战至铁门。”暾欲谷碑也记突厥军队“渡过珍珠河……直至铁门,并于此旋师”。暾欲谷碑还提到大食人和吐火罗人,分别指屈底波(Qutayba)所率围攻康国(撒马尔罕)的阿拉伯大军,以及在希萨尔山以南吐火罗斯坦抵抗阿拉伯人的萨珊波斯游击队。“铁门”在鄂尔浑古突厥文碑铭中写作temir qapiɣ(temir是“铁”,qapiɣ是“门”)。

法浩特说,东突厥兵威所届,只是锡尔河流域,并未进入康国,更不曾饮马阿姆河。没有史料显示屈底波围攻康国时,遭受过来自北方突厥军队的骚扰。看来确如暾欲谷碑所暗示的,突厥人眼见阿拉伯大军来者不善,未敢南下进入泽拉夫善河谷,在分水岭一带就带着所掠金银宝货班师了。那么,碑文所说的铁门,只能是这一带的某个关隘,也就只能是这个峡谷尽头的险要逼仄之处了。我估计,法浩特说古人所称铁门之一在此,最重要的依据就是古突厥文碑铭。

法浩特与王一丹在古城遗址

可是,称这个关隘为“铁门”并不见于其他地方,16世纪的史书中倒是提到这一带有一个要塞。察合台文史书Zubdat al-athar记载16世纪初乌兹别克的阿布勒-哈伊尔汗(Abul-Khayr Khan)率军自北而南攻打撒马尔罕时,非常重要的一个阶段是在南距撒马尔罕约50公里的设拉子(Shiraz)一战击溃敌军:“(阿布勒-哈伊尔汗)统军前往河中(Mawarannahr)诸国,当他抵达距离撒马尔罕4个yighach远的设拉子时,Abdallah Mirza前来抵御,恶战一场,最终胜利之风吹动阿布勒-哈伊尔汗的旗帜,Abdallah Mirza战死,河中全境入于阿布勒-哈伊尔汗之手。”

《巴布尔回忆录》记巴布尔多次围攻撒马尔罕,每次都是先占领“设拉子城堡”(Shiraz qorgan),再南下进入绿洲。这个关塞与波斯南部名城设拉子同名,显然是撒马尔罕北边一个关键的要塞,所谓兵家必争之地。其地应即所谓“帖木儿门”一带。唯一的疑问是,如果鄂尔浑古突厥文碑铭所说的铁门是指设拉子要塞,为什么铁门之称不见于其它史料呢?很显然,这个疑问目前还难以澄清。

最令人向往的铁门在南方,在我们此行要翻越的希萨尔山间。文献中频频出现的铁门,多数是指这个具有地标意义的关塞,因为它标志着历史上巴克特里亚(Bactria)与索格底亚那(Sogdiana)的分界。我们此行的目的地是乌兹别克斯坦南部的苏尔汗河州(Surkhan Darya Viloyati),正是古代巴克特里亚的北部,而巴克特里亚可说是古代印度世界与粟特世界的分隔地带、缓冲地带和过渡地带。巴克特里亚由南北两大区域组成,分界线是自东西流、横贯其中的阿姆河。

这一天,我们从撒马尔罕南行,在帖木儿大帝的故乡青城(Shahrisabz)稍稍停顿,参观了白宫(Aksaray)等名胜,午饭后上车,告别遍地罗勒香草的古城,向东南转入异常干燥的希萨尔山脉。中国造的大巴车翻过一座高山之后,在浮尘如雪的山腰和几乎没有水的河谷走了两个多小时,便从卡什卡河州(Kashka Darya Viloyati)进入苏尔汗河州的州界。我知道铁门关已越来越近。

2.错失铁门关

最早描述铁门关的是玄奘《大唐西域记》。贞观二年(628)夏玄奘自飒秣建(后译撒马尔罕,即康国)南行到羯霜那国(即史国,后改名青城):“从此西南行二百余里入山,山路崎岖,谿径危险,既绝人里,又少水草,东南行三百余里,入铁门。”这一段文字,前面说的二百余里是从康国到史国(西南行),后面说的三百余里是从史国到铁门(东南行)。

对铁门关本身,玄奘有一段人们常常征引的描述:“铁门者,左右带山,山极峭峻,虽有狭径,加之险阻,两傍石壁,其色如铁。既设门扉,又以铁锢,多有铁铃,悬诸户扇,因其险固,遂以为名。”可见作为天险要冲的铁门关,设有关卡,屯驻守军。6世纪后期,铁门关曾是西突厥汗国与嚈哒帝国势力范围的分界线,为边防重地,所谓“既设门扉,又以铁锢”,大概指木门包了铁皮,足以抵挡进攻。悬挂在大门上的铁铃,不知道仅仅是一种装饰,还是有实际的报警功能(设想关城日常大门紧闭,来往者须摇响门铃呼唤守兵开门)。玄奘经过时,西突厥已扩张至阿姆河,铁门关南北都在西突厥的控制之下,玄奘应该感受不到剑拔弩张的气氛。

《长春真人西游记》记丘处机受成吉思汗之召,万里西行,赶到中亚,于1222年春夏之交从撒马尔罕向南,先到渴石城(Kesh,即历史上的史国,后来的青城Shahrisabz),从那里过铁门关,往兴都库什山去追赶成吉思汗:“东南度山,山势高大,乱石纵横。众军挽车,两日方至前山。”这个前山,是指希萨尔山的南面,应该就是铁门所在。此前丘处机在撒马尔罕与蒙古将军阿里鲜谈话,问及南行路程,阿里鲜说“驰三日东南过铁门”。成吉思汗本人北返途中曾在铁门驻营。《元史·耶律楚材传》说“帝至东印度,驻铁门关”。有意思的是,正是在铁门关,一个能说人话的独角兽出现在成吉思汗面前,劝他早日东归,于是成吉思汗下令班师。

此行的目的地苏尔汗河州,正是古代巴克特里亚的北部。巴克特里亚由南北两大区域组成,分界线是阿姆河。

但是铁门关的确切位置如今并不明朗,主要原因是苏联时代修建公路时放弃了传统商道,不再走铁门关了。几年前我在伊斯坦布尔与几位欧美及土耳其学者聊天,说到铁门关,他们都说具体位置有问题,有一位还抱怨乌兹别克同行给他带错了地方。正是因此,必须到现场看看才行。这次跟随李肖的考古小组来,陪同的还有乌兹别克斯坦著名考古学家,我感觉是一个难得的机会,所以早早就跟法浩特请求在铁门小停。

车入苏尔汗河州境,我一直紧张地盯着道路左侧,因为来之前看的各类资料,给我的印象是铁门关应该在现代公路的左侧偏东北。法浩特注意到了,再次从大巴最后一排走到前边来,对我说,不在左侧,在右侧,在公路的西南侧。“快到了,”他指着右侧的汽车玻璃窗,“快到了,就在这个小山的那一边。”

可是窗外只看得见一堵褐色的岩石,我们正走在现代钢铁机械劈开的石槽路段。天色已晚,山谷里早没有了阳光。十来分钟后,汽车终于驶入开阔地,山下远处停着一长串汽车,原来是一处检查站。古老的传统依然活着,今日铁门依旧是盘查来往人员车辆的关卡。

进检查站之前,我们靠路边停车。跳下车,顺着法浩特的手指看去,不禁暗叫不好。他指着的地方,在对面山脚的黑色崖壁之下,和我们之间还隔着两道小山,直线距离也许不足1公里,实际走起来可就远了。为抢在天黑之前看到铁门关,我跑步下到沟底,再爬上对面小山。往前一看,唉,还有很远呀,一座高高的沙石山梁横在面前,也许山梁那边才是峡谷。正犹豫间,大家纷纷跟上来了,呼哧呼哧大口喘气。法浩特说,一去一回至少还需要一个多小时,可是半小时内就会天黑。铁门关近在咫尺,又远在天边。我们只好放弃,返回时有人滑倒受伤,可见天黑后走这种沙石山道会更加危险。

失败感、挫折感,是田野考察最经常的心理体验。法浩特读出了我们脸上的失望和遗憾,安慰说,等一会儿过下边那座桥的时候,也许从桥上可以看到铁门峡谷。然而,在桥上我们眼睛睁得再大也还是看不见,只有模糊的暗红色山崖。我问法浩特,铁门关做了正式的考古探查没有?他说没有。我问,是不是有建筑遗迹?他回答,听说有人发现了建筑遗迹,还见到铁器残件。从地图上看,法浩特所指的铁门关所在,大致上是狮河源头之一,是这个山间谷地的一个局部分水岭。从此向东南沿狮河河谷一路下山,就进入巨大的苏尔汗河绿洲了。

不情不愿地告别铁门关,很快天黑下来,不久我就看到东边那半团晕黄色月光。月出东山,东山是看不见的帕米尔。汽车颠簸中,盯着那抹时时被近处山崖遮蔽的月光,我还惦记着铁门关。难以相信,文献中无比抢眼的铁门关,就在这么一个看上去普普通通的地方,没有参天危崖,没有重楼巨险,没有列营屯守。一直到月亮升起来,我还在深深的疑惑中。从行前临时抱佛脚所读的有关资料中,我的印象是铁门紧贴在Derbent村旁边,而Derbent这个村名才是铁门最重要的证据。

直到准备写这篇游记时,我读到侯杨方教授的微信公号文章《首次发现并精准定位丝绸之路的重要地标——铁门》,才知道就在我们之后一个多月,侯杨方教授率领“丝路复原”课题组前往乌兹别克斯坦,使用航拍等手段,宣布第一次精确定位了玄奘的铁门,并给出了经纬度坐标数据。他说的铁门,与法浩特所指的方位完全一致,看来是研究者,特别是乌兹别克斯坦学者的共同主张。侯杨方教授的文章有多幅照片,展示铁门所在峡谷相当壮观,文章说该峡谷深达数十米,最窄处不足十米,都是青黑色岩石。而且“山峡的出入口十分隐蔽,与四周荒芜的群山融为一体”,故不易寻觅。文章还说:“在通道南侧仅有几户人家的小村,考察组采访了一位年逾九十的乌兹别克老人,他讲年少时还曾见到驮运物资的商队由此穿越峡谷。”

3.靠近阿姆河

法浩特为我们所指的、也即侯杨方教授课题组所定位的那个峡谷,是很久以来研究者都认可的铁门所在。那个峡谷的名字是Dara-i Buzgala-khana,意思是“鹿之屋”,当地人还把这个鹿附会在成吉思汗驻营时遇见能说话的独角兽那个故事里。如今乌兹别克斯坦旅行社组织的旅游,铁门关是常规线路,位置就在这个小小的峡谷。

近代西方地理学者有关铁门关的最重要记录,出自19世纪后期法国人élisée Reclus (1830 – 1905)的巨著《世界地理》(La Nouvelle Géographie universelle)的第6卷“俄属亚洲”,这一卷第3章有“希萨尔:铁门”一节,对铁门关有如下描述(据英译本翻译):“卡什卡河南部支流中的一支源自高山地区,这个地方从前以拥有一处‘世界奇迹’而闻名。这是一道峡谷,宽40-65英尺,长约2英里,从巴尔赫到撒马尔罕的主干道就经过这里,这条大路沿狮河至青城,再越过撒马尔罕山脉。当玄奘经过这里时,峡谷由可开关的大门控制着,用门闩加固,饰以铁铃铛。8个世纪后,西班牙派往帖木儿的使者克拉维约(Claviyo)经过铁门时,人工设施都已消失。现在此处名为Buzgola-khana,或‘山羊之屋’。不过离得最近的镇子保持了Derbent之名,与里海西岸那个‘门’一样。”

近代西方地理学者有关铁门关的最重要记录,出自19世纪后期法国人élisée Reclus的巨著《世界地理》的第6卷“俄属亚洲”。

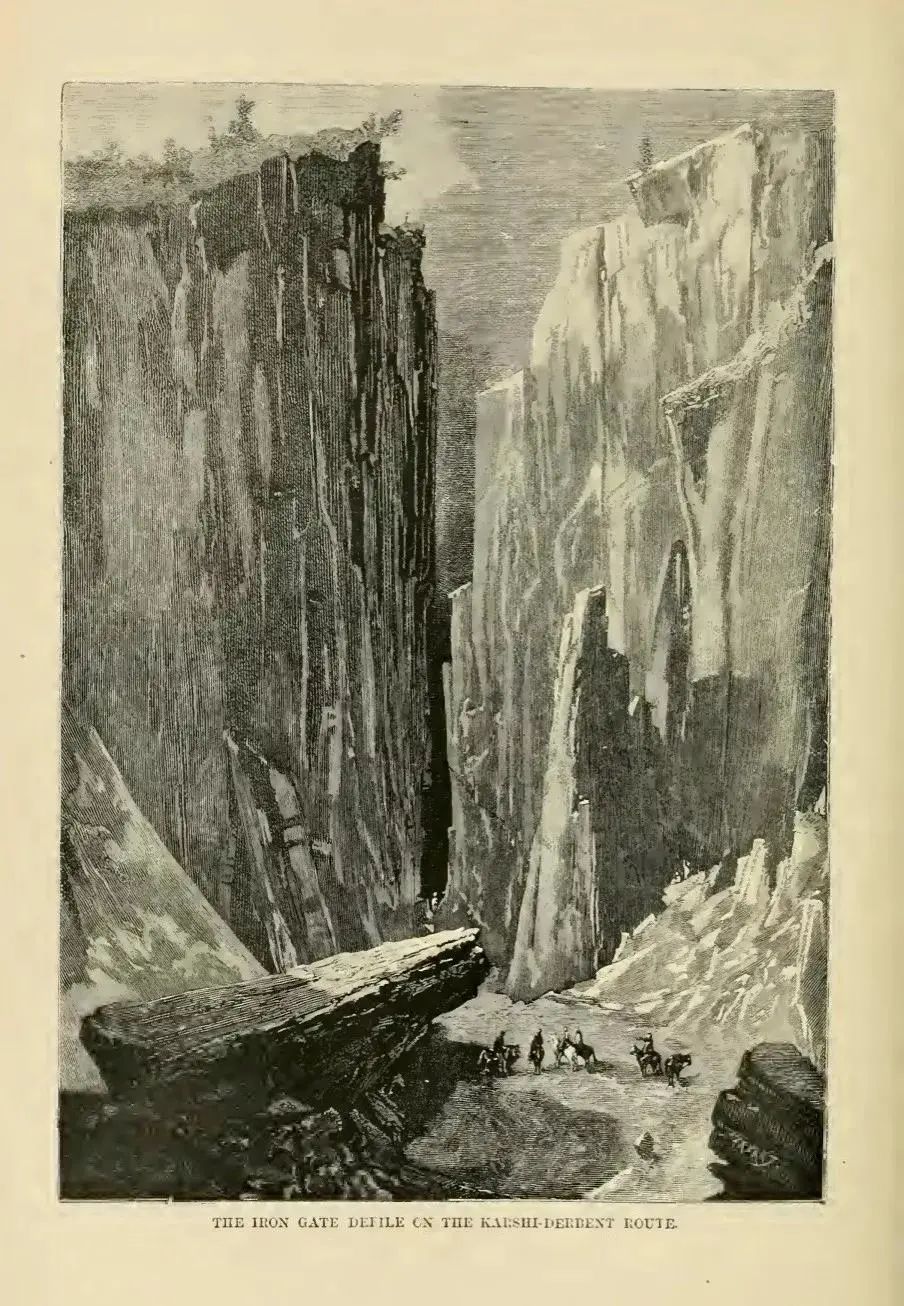

Reclus此书更有意思的是配有一幅非常漂亮的木刻插图,描绘铁门关的险峻形势:峡谷底部骑在马上的五人,面对着耸入云霄的山崖,背景是一条狭窄的通道,暗黑迷蒙中,看起来若有若无。人马的渺小反衬着山崖的巨大和宏伟,当然是夸张的、非写实的,但多种文献描述铁门关的文字所激发的想象,却以这幅画表达得最为饱满,最为接近。

伊朗学家费耐生(Richard N. Fyre)为《伊斯兰百科全书》所写Dar-i Ahanin辞条,公认为“铁门”的权威解释。他说,Dar-i Ahanin是波斯语的“铁门”,也写作Derbend-i Ahanin,阿拉伯语则写为Bab al-Hadid。《巴布尔回忆录》也提到希萨尔山间的这个铁门,先说它的蒙古语名字Qahlagadin, 紧接着解释道,此处也就是Derbend-i Ahanin。现在铁门关旁边唯一的山间绿洲所滋育的镇子名叫Derbent,和里海西岸那座城市同名,当然是古老传统的延续。

不过我还是存有一点疑惑。我怀疑,古代铁门并不在法浩特所指的、侯杨方所测定的那个位置,而在Derbent绿洲的北端。也就是说,我怀疑古代商道是穿过这个小绿洲(此处无疑是过山前的最佳休整地),爬上绿洲北边的陡峭山坡,进入一道深险峻峭的大峡谷,从那里沿卡什卡河的一条支流向下游走。用“谷歌地球”看这里的山崖地势,似乎更符合古人对铁门的描述。据说考古工作者在Derbent镇发现了古戍堡和大型城墙的遗迹,说明这里曾长期驻军,一定与铁门关系密切。当然,以后若有机会,我一定会到Derbent镇北的峡谷去看看。

应该提到的还有《克拉维约东使记》里对铁门关的记录。1404年8月22日,克拉维约一行离开铁尔梅兹,往撒马尔罕进发,25日(周一)抵达铁门关。他对这个地方的描写非常有价值。此书汉译本是据土耳其文译本转译的,有些地方与原文(西班牙文)及英译本不尽相合。兹据英译本转译如次:“那天(周日)他们出发,夜宿靠近河岸的平原上。周一,他们在一座高山下用餐,那里有一所漂亮的房舍,用精美的砖建造,室内纹饰甚多,色彩缤纷。此山高峻,一道峡谷贯通其间,宛若人工开辟,两侧山崖极高,谷底路面平缓。关口正中有一村子,村后高山矗立。此关名曰铁门,整个山脉再无其他关卡,因而这是守卫撒马尔罕的要地,正对着印度方向。帖木儿伯克从铁门获利甚巨,因来自印度的商人必经此关。……铁门诸山童秃无树。他们说以前建有大门,包以铁皮,正当关前,故未得许可者绝无可能通过。”

7世纪后期和8世纪前期阿拉伯征服中亚时期,铁门关一带也是萨珊波斯残余力量活动的主要地区。唐朝史料大致记录了萨珊波斯的末代君王伊嗣俟三世(Yazdgerd III)之子卑路斯及卑路斯之子泥涅师,在唐朝支持下继续反抗阿拉伯人的史实。在东突厥汗国势力达于极盛、远征至中亚腹地时,屈底波率领的阿拉伯大军卷土重来,再次围攻撒马尔罕。那时卑路斯或泥涅师正挣扎在吐火罗斯坦,吐火罗斯坦大致就是巴克特里亚在阿姆河以北的这一部分。据9世纪阿拉伯史家拜拉祖里(Al-Baladhuri)的《征服史》(Kitab Futuh al-Buldan),撒马尔罕的粟特王与波斯残军联盟对抗屈底波,而那时的波斯残军就在铁门关一带。拜拉祖里此书的英译本《伊斯兰国起源》(The Origins of the Islamic State)说:“屈底波包围了撒马尔罕人,攻战连连。粟特王写信给驻营于Tarbend的波斯王,后者率为数不少的军队前来。穆斯林迎敌距战,战事甚为激烈,最终屈底波突然发起猛攻,击退敌军。”Tarbend即Derbent,也即铁门关旁边的Derbent绿洲。波斯军驻营于此,就是要利用山区地形打游击。不过,以我们所见的希萨尔山区自然条件,波斯残余势力在如此艰苦的环境下竟能生存20多年,实在不可思议。

从铁门关向南,沿狮河河谷下行,在离开山区,即将进入开阔平坦的冲积平原之时,还有一处峡谷,位于Dagana村东南,也有人称之为铁门或帖木儿门。这是北来商旅进入苏尔汗河大绿洲之前的最后一个关卡,是南来商旅前往撒马尔罕的第一个关卡,在安全和税收两个方面都相当重要。峡谷东侧的陡峭岩石山坡顶部,有一座小型的古代戍堡,可能是喀拉汗时代的建筑,帖木儿时代和昔班尼汗时代一直沿用。当然,这是我们到了铁尔梅兹四天以后才知道的。那天法浩特带我们去希萨尔山间看青铜时代的聚落及墓葬遗址,重走这个峡谷,返回时在路边餐厅吃饭,一杯沁人心脾的冰啤酒之后,他指着对面崖顶说,这个关卡在古代可能相当重要。

右侧山顶有黑汗时代的戍堡遗迹,可能是喀拉汗时代的建筑

壁画,他说,那座建筑内壁有很好的壁画。你想上去看看吗?

很显然,他的意思是他可以陪我们去。不太远,虽然不大好走,来回也就一两个小时。也许一整上午的暴晒耗光了我的专业精神,也许早晨在铁尔梅兹跑步预支了全天的能量,刺目阳光下发白的岩石和盘旋山道令人望而生畏。不知道为什么,无法解释为什么,我竟然摇了摇头。直到当天晚上写笔记时,我才意识到自己犯了一个巨大的错误。而且,我也意识到,可能我再也没有机会仔细观察这样一座独一无二的古代建筑。

这些是几天以后的事,当然。那天夜里,第一次走过由那座小戍堡居高临下所控制的峡谷时,遗憾还没有那么多,盘旋在脑子里的只有铁门关。更何况,车外只有无尽的黑暗,我们的大巴是漂浮在黑暗海洋里的一叶扁舟。可是月亮已经升起来,高高地悬在半空,成为唯一可以注视、可以亲近、可以拥有的目标。想象着,从月亮的视角往下看,希萨尔山,铁门关,苏尔汗河绿洲,铁尔梅兹,远方的帕米尔,兴都库什,巴尔赫,甚至巴米扬,都在同样迷迷蒙蒙的暗影里。只有一个例外:海洋般巨大的暗黑中,一条银色的缎带飘扬而起,轻拂大地,映照着月光。那就是阿姆河。

我们正靠近阿姆河。前方,铁尔梅兹等待着我们,在月光下的阿姆河的臂弯里。

4.游过阿姆河

还在准备此次乌兹别克斯坦之行时,我就在微信小群里说,打算月夜去阿姆河游泳,游到对岸的阿富汗。当然是开玩笑,我早听说乌阿边境建有铁丝网。但隔着铁丝网近距离看看这条中亚第一大河,也不错呀。谁知根本不可能靠近。

在铁尔梅兹的第一个早晨,和前几天在塔什干和撒马尔罕一样,我通过跑步来熟悉周围街道。不过这一次我打算跑到阿姆河边,去看看朝霞映照下的阿姆河。照着手机地图的指示,我和深圳望野博物馆的阎焰馆长一起,从宾馆开始,沿街边宽阔的人行道,不紧不慢地向河边跑。跑了5公里多一点,阎馆长因穿着布鞋而不是跑鞋,太不方便,慢了下来,我继续向西南方向跑。很快地,从地图上看,已经到了城市的边缘,再往前就是田野与河岸了。柏油马路变成了沙土路,拐了几个弯,街道消失了,沙土路也戛然而止。眼前一片开阔,不那么鲜亮的芦苇地伸展开去,与蓝天相接,蓝天上还挂着不太分明的圆月。蓝天之下,绿色田野的边缘,夹在芦苇地之间的,那一道淡蓝色的细线,就是阿姆河了。

8月28日晨跑路线图(上)。离阿姆河还很远,依稀一线淡蓝色的河水,面前横着铁丝网(下),看得见边防岗楼里的持枪士兵。

然而已没有向前的路,眼前横亘着天然气管道和铁路,铁路外面是一米高的铁丝网。铁丝网后面,那大片的芦苇地,就是军事管制区了。一座岗楼高高矗立,岗楼里依稀看得见持枪的士兵。管制区如此之宽,直线距离还有将近两公里,靠近阿姆河的希望完全落空了。

不久前读哈萨克斯坦一个研究者有关中亚地区毒品走私和恐怖分子交通网络的报告,提到阿富汗毒品是经过塔吉克斯坦,比如杜尚别和忽毡等地,进入乌兹别克斯坦的费尔干纳等地区的,甚至到铁尔梅兹的毒品也来自杜尚别。我感到不解的是,铁尔梅兹与阿富汗仅一河之隔,整个乌兹别克斯坦与阿富汗最近的就是苏尔汗河州,联合国援助阿富汗的物资都要走这里阿姆河上的友谊大桥,苏军入侵和最终撤出阿富汗也都走友谊大桥,毒品走私又何必绕道塔吉克斯坦呢?现在看到森严不可犯的军事管制区,终于明白这里恰恰是最不可能的通道。

阿姆河是铁门关之后的又一个挫折。

不过我不应该是最感到沮丧的,毕竟,在到达铁尔梅兹之后的第一个早晨,我就远远看到了那一缕细如发辫的河水。而且那天之后,在法浩特和几位铁尔梅兹当地考古学家带领下,我们多次造访阿姆河边的考古遗址,包括著名的喀拉秋别(Kara-Tepe)、法 雅 兹 秋 别(Fayaz-Tepe)、卡姆皮尔秋别(Kampyr-Tepe)等等,都是阿姆河北岸的高地(tepe就是小山丘),在那里我们得以非常近(当然我还是觉得太远)地看到阿姆河,眼见那宽阔的灰蓝色大河从看不清的东方飘过来,又消失在看不清的西方。比起那些喜欢用阿姆河来标榜他们的旅行,实际上连阿姆河的影子都没见着的人,我还是幸运的。

在阿姆河边的古遗址,法浩特正讲解发掘情况

1933年8月20日,罗伯特·拜伦(Robert Byron,1905—1941)从威尼斯开始他著名的东方旅行。他主要以亲自驾车的方式,当然必要时也乘船或坐别人开的车,游历塞浦路斯、巴勒斯坦、叙利亚、伊拉克、波斯、阿富汗,直至1934年6月抵达印度。次年他在北京以日记体写下这段旅行,这就是被奉为旅行文学经典之作的《前往阿姆河之乡》(The Road to

Oxiana)。尽管在旅行的最后一段拜伦进入了被模糊地称作阿姆河区域(Oxiana)的阿富汗北部,他并没有看到阿姆河。在阿富汗的突厥斯坦首府马萨沙里夫(Mazar-i-Sharif),拜伦请求当地官员允许他们开车或骑马到阿姆河南岸,他的梦想是隔着阿姆河看铁尔梅兹。

在一封呈给当地官员的辞藻华丽、态度谦卑的信中,拜伦写道:“我等跋涉远道,自英伦至阿富汗之突厥斯坦,……首要目标乃是亲眼观瞻阿姆河之流波。此河即享誉于历史与文学中之Oxus河,英伦诗人马修·阿诺德以其生花妙笔为此河著有名篇。而今我等经七个月之翘首期盼,终于抵达距离河岸仅四十英里之地。”然而他的请求被一再地拒绝。

拜伦可能不知道,就在两三年之前,苏联刚刚实施了对中亚各加盟共和国的封闭式管控,不仅苏联之外的人不能进入,苏联其他共和国的人也不能随意到中亚旅行。与此相伴的是边境地带形势紧张。外逃至阿富汗的土库曼、乌兹别克等突厥语流亡人群大多聚集在阿姆河南岸,被苏联视为国防威胁。阿富汗一方深恐苏军以此为借口渡过阿姆河,当然不会允许几个英国人在河边向对岸探头探脑。

拜伦没有看到阿姆河,更没有看到他十分向往的铁尔梅兹古城。但是这并不妨碍他以《前往阿姆河之乡》作为旅行记的书名。任何读者一看到书名,脑子里首先会出现那想象中的、传奇般的、美丽的阿姆河。

1956年,另一个英国人也来到阿富汗,之后也写了一本在旅行文学的历史上足以与拜伦那一本相提并论的游记。这就是埃里克·纽毕(Eric Newby,1919—2006)的《兴都库什行纪》(A Short Walk in the Hindu Kush)。纽毕记录他和朋友在兴都库什山间几乎成功地爬上6000米高的米尔萨米尔(Mir Samir)峰,非常有趣。和他所有的作品一样,此书文风朴素幽默,可读性极强。不过他的足迹仅限于奴里斯坦(Nuristan),远离兴都库什山以北的阿姆河。

很显然,对纽毕这样一个刚刚立志要以旅行写作当作终身事业的人来说,没有看到阿姆河似乎是一个极大的缺憾。在晚年写的自传《一个旅行者的人生》(A Traveller’s Life)里,他记录了自己曾如何用吹牛的方式来弥补这一缺憾。那还是他刚从阿富汗回到伦敦,在理发馆理发时,和熟识的理发师聊天,发生了如下对话:

“最近出国了?”

“其实是中亚。我渡过了阿姆河。”

“哦,太有意思了。我估计您是从喀布尔出发吧,然后怎么走的?从哪里过河?”

“我在铁尔梅兹登陆。”(说到这里时,纽毕在心里安慰自己:不管怎么说,我的确从空中飞越过阿姆河。)

“铁尔梅兹呀。依您实地所见,河面有多宽呢?”

“大概半英里吧。”

“您觉得只有那么窄吗?我猜您是坐着浮筏过河的吧?”

“是啊。不过那里也有好多别的船,蒸汽船什么的。”

……

纽毕已心乱如麻,主动问:“您到过铁尔梅兹吗?”

“俄国这边灰尘特大。您没发现这一点吗,先生?而且,铁尔梅兹嘛,真的,只有一条街而已。”

“可是在阿富汗一侧是密密的丛林呀。而且他们说,还有老虎呢。”

“曾经有老虎,当然,曾经是有老虎的。那么,您也去了梅尔夫(Merv)?”

“没有,可是我飞越了撒马尔罕。”

“噢,你是飞呀?”

“是呀,乘俄国飞机,从铁尔梅兹到塔什干,然后到莫斯科,再经里沃夫和布达佩斯转维也纳。”

“绝大多数人是从喀布尔飞,我不明白您为什么要到铁尔梅兹去搭飞机。”

纽毕恰好在一个熟悉中亚的人面前不够严谨,此后他再也不敢走进那家理发馆。不过我理解他,他只是没有把梦想与真实分得太清楚,而随口吹了那么一下下。其实很多次我都有这样的冲动,想告诉别人,当然主要是告诉自己:我曾经在阿姆河游泳,月光照耀之下,竟然游到了阿富汗那一边。

阿姆河主河道,对岸是阿富汗

延伸阅读

纪要 |【文研讲座146】罗新:北魏祭天方坛上的木杆

丝路现场 | 荣新江:沿着马可波罗的足迹走访伊朗 ——2012年初考察纪要

丝路现场 | 朱玉麒:伊朗——来自民间的视野

丝路现场 | 林梅村:中国与近东文明的最初接触 ——2012年伊朗考察记

特别推送·视频 | 段晴:天灾人祸所生发的信仰与习俗 ——基于古代于阗文明的观察

责任编辑:陈锐霖