专家观点

荣新江 | 唐代西域的汉化佛寺系统

图1 大谷探险队切割走的库木吐喇石窟一则供养人题名

20世纪初,日本大谷探险队曾经从库木吐喇石窟切割走一幅供养人壁画的榜题,最初发表在《西域考古图谱》上,题“唐壁画铭文(库木吐喇)”【1】,以后原物辗转数人之手,所幸现在完整地保存在东京国立博物馆东洋馆中【2】,笔者曾在1991年调查该馆所藏大谷收集品时,亲见原物。在长方形边框内,题记分两行书写(图1):

大唐□(庄)严寺上座四

镇都统律师□道

马世长先生在讨论库木吐喇石窟中的汉风洞窟的历史背景时,曾经指出:“这方榜题的具体出土地点不明。据榜题明书‘大唐’两字来看,有可能就出于第16窟。这则榜题又给我们提供了一个汉寺‘□严寺’的例证。该寺有可能就在龟兹,供养僧人的头衔是‘四镇都统’。都统当是都僧统的略称。这一名叫‘□道’的律师,是四镇的都僧统。四镇,显然是指龟兹、疏勒、于阗、焉耆四镇。根据榜题,我们可以知道,在龟兹设有掌管四镇佛教事务的僧官——‘四镇都统’,这位都统是一汉僧,说明当时的龟兹,在佛教上也居于统辖四镇僧寺的特殊地位。”【3】

在这里,马世长先生指出了一个非常重要的事实,即唐朝在龟兹设有统辖龟兹、疏勒、于阗、焉耆四镇佛教事务的都僧统,由汉僧充任,地点和唐朝在西域地区设立的安西都护府一样,也设在龟兹。大概因为马先生的文章主要是讨论库木吐喇石窟,所以未能引起治西域史事者的注意。

敦煌藏经洞发现的新罗僧人慧超的《往五天竺国传》,是我们研究8世纪前半叶印度、中亚的宗教、政治形势以及中印关系史的重要依据,历来受到学者的重视,自罗振玉以来,整理、校注、翻译者,代不乏人,且已取得了丰厚的成果【4】。《慧超传》抄本的最后部分,给我们留下了一份有关开元十五年(727)时安西四镇佛教状况的珍贵记录:

又从葱岭步入一月,至疏勒,外国自呼名伽师祇离国。此亦汉军马守捉,有寺有僧,行小乘法,吃肉及葱韭等,土人着叠布衣也。

又从疏勒东行一月,至龟兹国,即是安西大都护府,汉国兵马大都集处。此龟兹国,足寺足僧,行小乘法,吃肉及葱韭等也,汉僧行大乘法。

又安西南去于阗国二千里,亦足汉军马领押。足寺足僧,行大乘法,不食肉也。

从此已东,并是大唐境界,诸人共知,不言可悉。开元十五年十一月上旬至安西,于时节度大使赵君。

且于安西,有两所汉僧住持,行大乘法,不食肉也。大云寺主秀行,善能讲说,先是京中七宝台寺僧。大云寺都维那,名义超,善解律藏,旧是京中庄严寺僧也。大云寺上座,名明恽,大有行业,亦是京中僧。此等僧大好住持,甚有道心,乐崇功德。龙兴寺主,名法海,虽是汉儿,生安西,学识人风,不殊华夏。

于阗有一汉寺,名龙兴寺。有一汉僧,名□□,是彼寺主,大好住持,彼僧是河北冀州人士。

疏勒亦有汉大云寺,有一汉僧住持,即是岷州人士。

又从安西东行□□,至焉耆国,是汉军兵〔马〕领押,有王,百姓是胡,足寺足僧,行小乘〔法〕。

此是安西四镇名数:一安西,二于阗,三疏勒,四焉耆。【5】

这段文字颇值得斟酌,它既是普通的行记,而在叙述上又有所安排。在“开元十五年十一月上旬至安西,于时节度大使赵君”一句之前,是描述疏勒、龟兹、于阗王国的一般情况,特别是佛教的状况和系统。然后是对三个地方的汉寺以及主持汉寺的汉僧特别加以归纳记录。之后是有关焉耆的一般佛教状况记录,可惜没有关于汉寺的文字。最后记“安西四镇名数”,再后原本残缺。从前后文来看,前面一部分是慧超在安西都护府所在地龟兹所写,可能对焉耆汉寺的情况尚不了解。焉耆以后的部分是后来补上去的。

慧超是在开元年间的龟兹,即安西四镇的中心,来记载上述汉寺情况的,他没有去于阗,却要特别加以记录,显然是有所根据的。笔者以为他所根据的应当是安西四镇官方或统领安西四镇佛教的都统的相关记录,这也透露出当时驻锡安西的四镇都统是整个安西地区汉僧的最高僧官这一事实。

库木吐喇题记的头一个缺字已残缺过甚,考虑到慧超所记龟兹“大云寺都维那,名义超,善解律藏,旧是京中庄严寺僧也”,不排除所缺就是“庄”字的可能【6】。如果这个补字是正确的,则这位四镇都统就和安西大云寺的义超一样,出身长安的庄严寺。可惜这位律师的名字残缺,使得我们无法进一步查找其是否在唐朝文献中留下其它记载。

从《慧超传》的记载,我们可以发现,慧超所记录的开元十五年之时,安西地区的汉寺仅有大云寺和龙兴寺,而这两所寺院皆是唐朝敕建的官寺。由于武则天利用《大云经疏》来为其登基作政治宣传,所以在天授元年(690)十月二十九日,敕令“两京及天下诸州,各建大云寺一所”【7】。因为此时安西四镇尚在吐蕃占领下,所以大云寺的建立大概是在唐朝军队长寿元年(692)收复四镇之后,稍晚于唐朝的内地州县。神龙元年(705),武周政权结束,李唐王朝重兴,于是天下诸州置中兴寺以作纪念。但后来因觉此名不妥,于是在景龙元年(707)二月“庚寅,敕改诸州中兴寺、观为龙兴”【8】。

富安敦(Antonino Forte)教授曾指出,安西大云寺主秀行原是长安七宝台寺的僧人,而七宝台寺是仪凤二年(677)武则天所建,原名光宅寺,主持兴建者即是天授元年(690)进《大云经疏》的僧人之一德感【9】。因此,秀行的七宝台寺的特殊出身,使我们推想他可能是和大云寺在西域的建立诏令一起,被武则天或武周政权派至安西地区的,这更说明了慧超所记载的安西地区大云寺和龙兴寺是武周和唐朝着意建立的官寺。

慧超作为行脚僧,所见毕竟有限,我们从其它史料中,还可以找到一些西域地区汉寺的记载。笔者曾在《关于唐宋时期中原文化对于阗影响的几个问题》一文中,专门讨论过于阗汉寺的问题,这里把相关史料转述如下【10】:

敦煌文书P.2899号汉文《须摩提长者经》卷端题:“于阗开元寺一切经”,卷背书于阗语医药文献【11】,可知这个卷子原本为于阗人所有,正面的汉文佛经应当也出自于阗,原是于阗开元寺的藏经。

藏文于阗佛教史《于阗国授记》(Li-yul Lung-bstan-pa)一书中记载:

尔后,尉迟僧伽罗摩(Vijiya Sangrama)王之子尉迟毗讫罗摩(Vijiya Vikram)返归于阗国,为其善友尊者大阿罗汉提云般若(Devendra)建毗沙罗摩(Byi-zha-gre-rma)寺。至今,阿婆罗质多天王与摩尼跋陀罗神守护之。

尔后,唐朝大臣谢大使(Ser The-shi)与尉迟达摩(Vijiya Dharma)王一起,为他们的善友瞿摩帝('Gum-tir)的上座阇那斯纳(Jinasena),于东城建弥勒寺(Byams-pa Maitri)。至今,毗沙门天王守护此寺。

尔后,王之大臣盖大使(Ka The-shi)与尉迟散跋婆(Vijiya Sambhava)王一起,为他们的善友乌丹陀罗若希(Udrendra Rod-ci)与达磨难陀(Dharmananda)二人,共建开元寺(Khe-gan-rtsi)。至今,毗沙门天王守护此寺。【12】

笔者在文章中已经指出,第一段记载为提云般若建寺一事,JohnE. Hill已经考订应当发生在691或692年他去世之时,以纪念这位大法师,他是武则天从于阗请到洛阳魏国东寺领导佛经翻译工作的大法师【13】。跟随其后的两段记载,时间应当与此接近。我对证出第二段中的SerThe-shi应即开元十六年(728)十一月乙酉以前任“右羽林军大将军兼安西副大都护、四镇节度等副大使谢知信”,第三段的Ka The-shi应即开元二十六年安西都护盖嘉运,因此译作“谢大使”和“盖大使”【14】。据《唐会要》卷五十“杂记”条:“〔开元〕二十六年(738)六月一日,敕每州各以郭下定形胜观、寺,改以‘开元’为额。”盖大使任职安西的时间恰恰是唐朝敕建开元寺的那一年,因此可以把藏文的khe-gan-rtsi比定为“开元寺”的不规则拼写。此藏文名称又见于麻札塔格出土的 M.T.b.i.0045 号藏文木简文书中,文曰:lha-gang ke’u-‘gan-tsheRgya Sam-du“开元寺之汉人孙度(音)。”【15】

慧超在开元十五年时,当然不会记载到开元二十六年才建立的开元寺,以上三条史料证明,于阗在开元十五年以后,也曾按唐朝的诏令,建立了新的官寺——开元寺,而这所寺院正是唐朝的安西都护盖嘉运和于阗国王尉迟散跋婆一起建造的,并且由于阗国的保护神毗沙门天王来加以守护,可见这所官寺在于阗的重要地位。

高宗调露元年(679)取代焉耆而成为安西四镇之一的碎叶【16】,也曾建有大云寺。《通典》卷一九三引杜环《经行记》载:

又有碎叶城,天宝七年(748),北庭节度使王正见薄伐,城壁摧毁,邑居零落。昔交河公主所居止之处,建大云寺犹存。

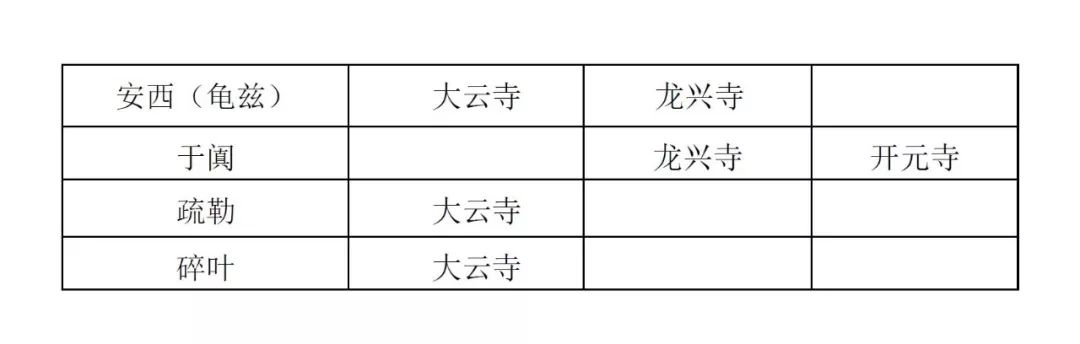

克劳森(Gernard Clauson)根据前苏联在托克玛克西南8公里处发现的阿克贝希姆城(Ak Beshim)的考古报告,比定为碎叶,并指出考古发掘所见的佛寺遗址,就是杜环所记的大云寺(图2)【17】。对此,张广达先生又从汉文和阿拉伯文文献、历史地理和考古学方面,给予了充分的论证【18】。

图2 碎叶大云寺复原图

20世纪末,当地学者和日本学者又在阿克贝希姆城发现了两块汉文残碑,其一是颇富文采的碑文残片,另一件是安西副都护、碎叶镇压使杜怀宝的造像记(图3),进一步证实了该地为碎叶无疑【19】。其中的杜怀宝造像碑,很可能就是立在大云寺当中的。

图3 碎叶发现的汉文造像碑

由于史料的缺乏,有关安西四镇的唐代官寺记录不够完整,现把已知的名称列表于下:

根据它们重复出现的情况,可推测当时安西四镇在不同时期都奉唐朝敕令建立了官寺,这些寺院的建立并且得到了唐朝安西四镇的镇守军将领和地方王国国王的有力支持。

除了这些较大的汉寺外,随着唐朝势力的进入西域,在西域各地还建立了一些规模不大的汉寺。如位于于阗王城东北边境杰谢镇(丹丹乌里克)的护国寺,斯坦因在此处发现的《大历十七年(782)行官霍昕悦便粟契》(D.VII.4.a)、《建中三年(782)健儿马令庄举钱契》(D.VII.2)等,皆证明了此寺的存在【20】。

最后还应指出的是,《慧超传》相关记载的价值不仅仅在于提供了一个西域地区唐朝官寺的名录,更为重要的是,他在安西所写的这段关于汉寺的特别记录,似乎表明这些汉寺是属于一个系统,这个系统应当是唐朝在西域地区着意建立的汉寺体系,与当地胡人的寺院系统有别,这也就是慧超特别区分当地佛教和汉僧信奉的教法不同的原因所在。结合库木吐喇题记所透露的信息,我们可以确定从武周至开元这一段唐朝盛期,西域地区曾经奉唐朝敕令而建立了汉化佛寺系统,它们统属于住在龟兹的四镇都统,而此四镇都统,与其它官寺的重要僧官一样,很可能是从京师直接派至安西地区来的。

【1】《西域考古图谱》上卷,东京,1915年,图9。

【2】《东京国立博物馆图版目录·大谷探险队将来品篇》,东京国立博物馆,1971年,图178。

【3】马世长《库木吐喇的汉风石窟》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,文物出版社,1992年,221页。

【4】罗振玉《慧超往五天竺国传》,《敦煌石室遗书》,诵芬室,1909年;藤田丰八《慧超往五天竺国传笺释》,北京,1910年;钱稻孙校印本,北平,1931年;W. Fuchs(福克司),“Huei-ch’ao’s Pilgerreise durch Nordwest-Indien und Zentralasien um 726”(726年慧超往西北天竺与中亚行记),Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften,phil.-hist. Klasse, 30, 1938(1939), pp. 426-469;Yun-huaJan, “Hui-ch’ao’s Record on Kashmir”, Kashmir Research Biannual (Srinagar),II, 1961, pp. 115-124; idem., “Western India according to Hui-ch’ao”, IndianHistorical Quarterly (Calcutta), XXXIX, 1963, pp. 61-82; idem., “Hui-ch’aoand His Works, a Reassessment”, Indo-Asian Culture (New Delhi), XII,1964, pp. 177-190; idem., “Some New Light on Kusinagara from the Memoirs ofHui-ch’ao”, Oriens Extremus (Wiesbaden), XII, 1965, pp. 55-63; idem.,“Korean Record on Varanasi and Samath”, Vishveshvaranand Indological Journal(Hoshiapur), IV, 1966, pp. 264-272; idem., “South India in the VIII CenturyA.D.”, Oriens Extremus, XV.2, 1968, pp. 169-177; idem., “Nagarjunakonda.Note on a New Reference from Chinese Source”, Journal of Indian History,XLVIII, 1970, pp. 415-426; idem., “Tibetans in Northwest India during theVIIIth Century A.D.”, Journal of Indian History (Golden Jubilee Volume),1973, pp. 81-96; Yun-hua Jan, Han-Sung Yang, Sh. Iida and L. W. Preston, The Hye Ch’o Diary: Memoir of the Pilgrimageto the Five Regions of India (慧超往五天竺国传),Berkeley: Asian Humanities Press, 1984;桑山正进编《慧超往五天竺国传研究》,京都大学人文科学研究所,1992年;张毅《往五天竺国传笺释》,中华书局,1994年。其中汉文录文以桑山正进组织相关学者所作的校注本最为精审,参看王邦维对后两书的书评,载《敦煌吐鲁番研究》第1卷,北京大学出版社,1996年,415-420页。

【5】桑山正进编《慧超往五天竺国传研究》,25-26页。

【6】笔者在2002年上半年的“古代中外关系史”课堂上展示这个题名图片时,不只一个学生提出此处所缺当为“庄”字。

【7】《唐会要》卷四八“寺”条,上海古籍出版社,1991年,996页。

【8】《资治通鉴》卷二○八。又见《唐会要》卷四八“寺”条,992-993页。

【9】A. Forte, “Chinese State Monasteries in the Seventh and EighthCenturies”, 桑山正进编《慧超往五天竺国传研究》附论2,229-230页。

【10】《国学研究》第1卷,北京大学出版社,1993年,411-415页。

【11】H. W. Bailey, Khotanese Texts, III, Cambridge UniversityPress, 1969, p.78.

【12】 此据R. E. Emmerick,Tibetan Texts concerning Khotan(London1967)pp. 58-61校勘并英译本译出,专名乃笔者据相关史实译出,后括注原文的拉丁转写。

【13】J.E.Hill, “Notes on the Dating of KhotaneseHistory”, Indo-Iranian Journal, XXXI.3, 1988, pp.181-182.

【14】关于Ser-the-shi and Ka-the-shi,E. G. Pulleyblank建议比定为“薛”和“賈”姓,而The-she为“太使”,意为“greatenvoy; ambassador”,见Pulleyblank notes,载Emmerick上引书,pp.93, 106.

【15】F.W.Thomas, Tibetan Literary Texts andDocuments concerning Chinese Turkestan, II. London1951, p.183, n.1.

【16】关于碎叶取代焉耆的年代,Forte上引文做692-719年,此据王小甫《唐吐蕃大食政治关系史》(北京大学出版社,1992年)68-88页的详细论证。

【17】G. Clauson, “Ak-Beshim-Suyab”, Journal of the Royal AsiaticSociety, 1961, pp. 1-13.

【18】张广达《碎叶城今地考》,《北京大学学报》1979年第5期,70-82页;收入作者《西域史地丛稿初编》,上海古籍出版社,1995年,1-29页。

【19】周伟洲《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,荣新江编《唐研究》第6卷,北京大学出版社,2000年,383-394页;同作者《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土残碑考》,载作者《边疆民族历史与文物考论》,黑龙江教育出版社,2000年,307-313页。

【20】荣新江《关于唐宋时期中原文化对于阗影响的几个问题》,《国学研究》第1卷,413页。

2003年8月初稿,9月以日文提交龙谷大学召开的“丝路北道的佛教社会”学术研讨会,2005年4月6日修订。刊新疆龟兹学会编《龟兹文化研究》第1辑,香港天马出版有限公司,2005年,130-137页