克孜尔石窟

赵莉 | 俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏克孜尔石窟壁画

目前, 新疆克孜尔石窟流失海外的壁画主要收藏于德国柏林亚洲艺术博物馆、俄罗斯圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆、日本东京国立博物馆、法国吉美博物馆、美国纽约大都会博物馆、韩国首尔国立博物馆等处。其中,艾尔米塔什博物馆的新疆藏品来源由两部分组成, 其一是俄国探险队20 世纪初在新疆直接取走的文物, 其二是第二次世界大战后苏联红军从德国柏林运回的由德国考察队取走的文物。笔者继对柏林亚洲艺术博物馆藏克孜尔石窟壁画调查后[1],又于2013 年5 月、2016 年7~8 月两次赴艾尔米塔什博物馆进行调查, 并与该馆研究员萨马休克(Kira Samasyk)女士、文物保管员普切林(Nicolas Pchelin)先生共同整理了该馆收藏的龟兹地区壁画、雕塑等文物。现将其中克孜尔石窟壁画的信息公布,以示学界。

一

俄国探险队揭取的克孜尔石窟壁画

已知最早到达过克孜尔石窟的俄国人叫缪恩汉克(г. Мюнханг)[2],他在1879 年1 月15日和1893 年分别在克孜尔石窟后山区第213窟西壁和西区第38 窟左甬道券顶上留下了铅笔题记,但再未发现其他相关材料。

1905 年,俄国中亚与东亚研究委员会为进行地理勘察,派遣M. M.别列佐夫斯基(М. М.Березовский,以下简称别列佐夫斯基)和其堂弟H. M. 别列佐夫斯基(Н. М. Березовский)带领探险队前往新疆库车。探险队于1906 年2月6 日抵达, 之后考察了包括克孜尔石窟在内的古龟兹地区的多处遗址[3]。值得注意的是,1906~1908 年, 伯希和率领的法国考察队也在新疆开展工作,期间对克孜尔石窟进行了考察拍摄。从伯希和报告中可知,别列佐夫斯基曾与其通信,信中记述了俄国探险队在库车的工作将持续1906 年末的整个冬季[4]。1907 年,别列佐夫斯基参观了法国考察队的工作,并留下了深刻印象[5]。同年12 月,别列佐夫斯基兄弟结束考察工作,随后将考察成果进行了书面汇报[6]。此次考察带回的大部分文字资料后被保存于苏联科学院弗拉基米尔研究所列宁格勒分所东方学档案馆(今俄罗斯科学院东方文献研究所东方学档案馆)内,另有部分报告藏于苏联科学院列宁格勒州档案馆内。此次考察揭取了克孜尔第60 窟的部分壁画。

1909~1910 年和1914~1915 年, 由俄国中亚与东亚研究委员会资助,印度学、佛教艺术史和新疆古文字专家С. Ф. 奥登堡(С. Ф.Ольденбург) 率领探险队两次赴新疆进行考察。其中第一次考察涉及古龟兹地区多处遗址[7],期间在克孜尔石窟逗留数日,调查了德国考察队揭取壁画后的洞窟。此次调查报告《1909 至1910 年俄国新疆探险考察初步简报》公布于1914 年[8]。这次考察揭取了克孜尔第198窟、第198A 窟和第199 窟的壁画[9]。

俄国探险队在新疆收集的文物,先于1910年收藏在圣彼得堡俄国科学院人类学与民族学博物馆,并有简要编目。后于1931~1932 年,移至圣彼得堡艾尔米塔什博物馆,自1935 年起开始部分展出。展品包括壁画、绘画、陶器、写本、照片以及遗址的考古草图等。

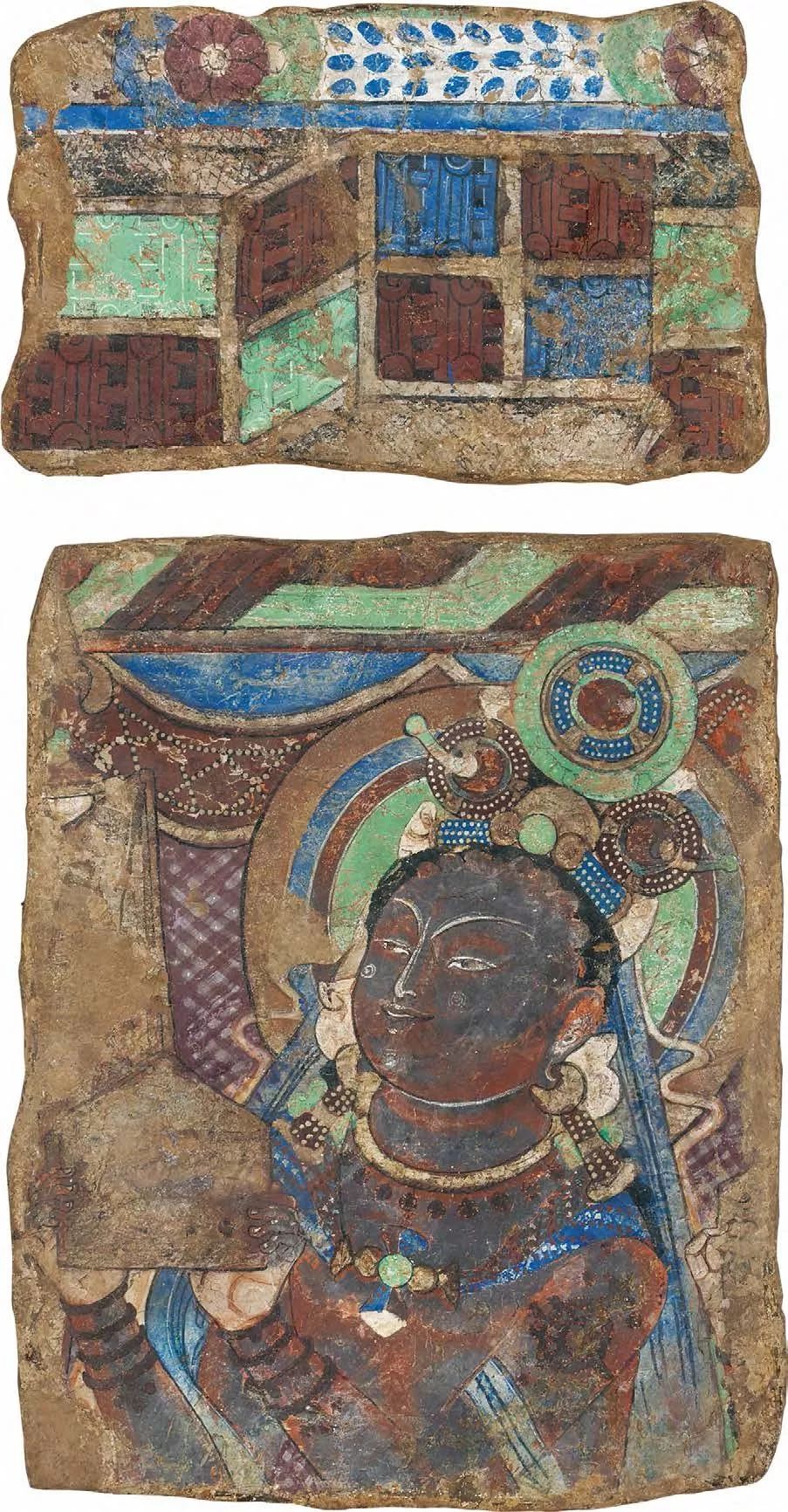

图一 KY-569、573~576

图二 KY-570、572、584

图三KY-624

图四 BDce-618

图五 BDce-628

图六 BDce-630

图七 BDce-660

图八 BDce-679

图九 BDce-680

图一〇 BDce-682

图一一 BDce-684

图一二 BDce-689

图一三 BDce-692

图一四 BDce-693

图一五 BDce-695

图一六 BDce-697

图一七 BDce-703

图一八 BDce-711

图一九 BDce-715

图二一 BDce-717

图二〇 BDce-716

图二一BDce-717

图二二 BDce-721

图二三 BDce-722

图二四 BDce-723

图二五 BDce-766

图二六 BDce-812

图二七 BDce-814

图二八 BDce-815

图二九 BDce-821

图三〇 BDce-845

图三一 BDce-856

图三二 BDce-861

图三三 BDce-865

图三四 BDce-866

图三五 BDce-888、889

图三六 BDce-902

图三七 BDce-903

图三八 BDce-904

图三九 BDce-907

图四〇BDce-909

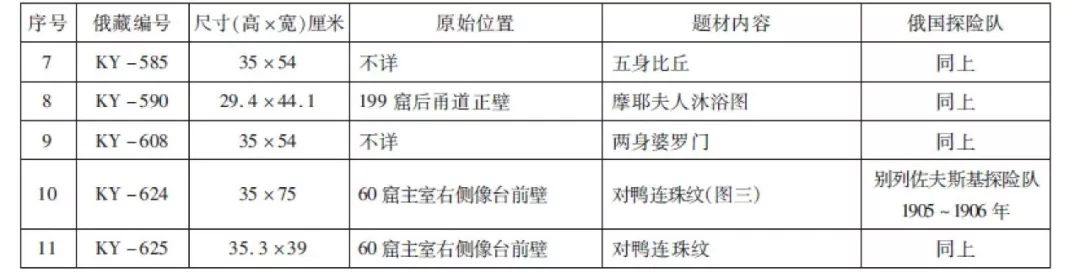

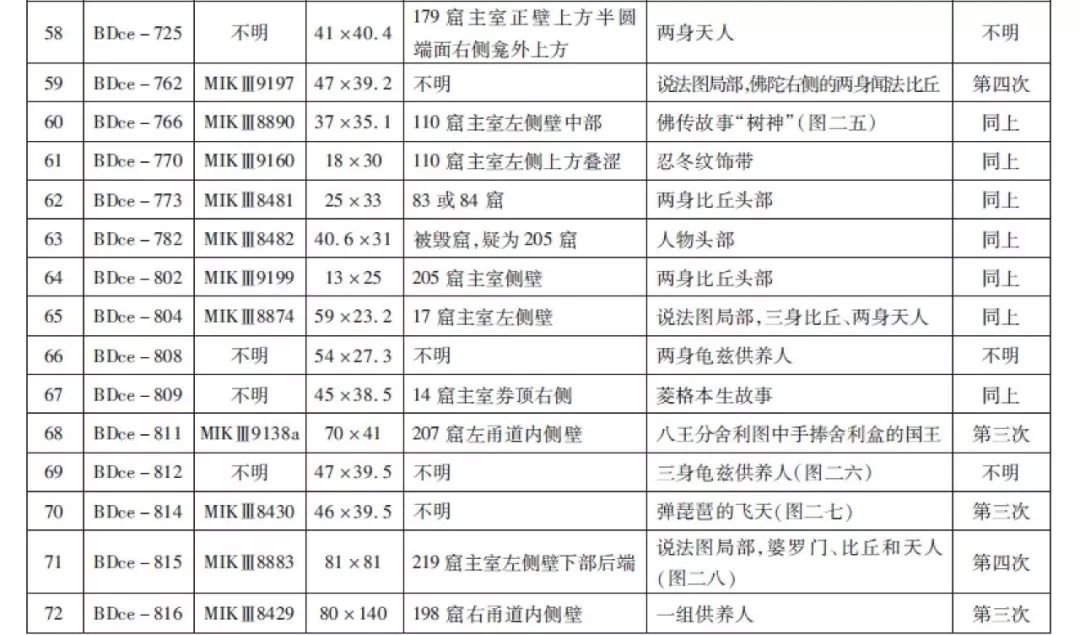

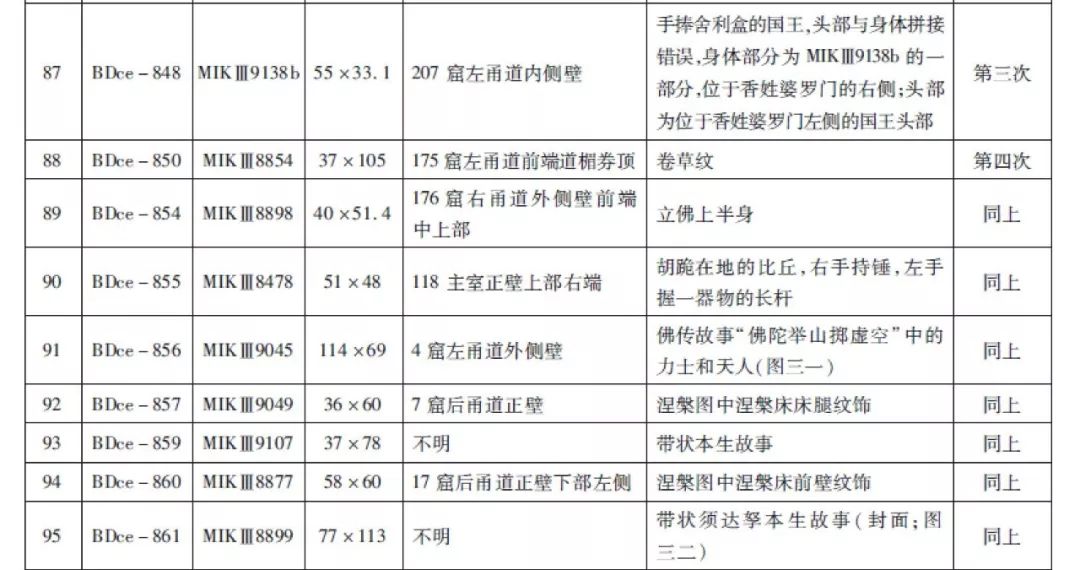

艾尔米塔什博物馆共收藏中国文物2210件[10], 其中出自库车的文物800 余件, 编号从КУ-1 开始, 最大编号至КУ-824, 中间有缺失编号,如КУ-4、КУ-241 等,里面有79 件为壁画残片, 包括克孜尔石窟壁画10 余件(表一)。

二

原藏于德国柏林国立民族学博物馆的克孜尔石窟壁画

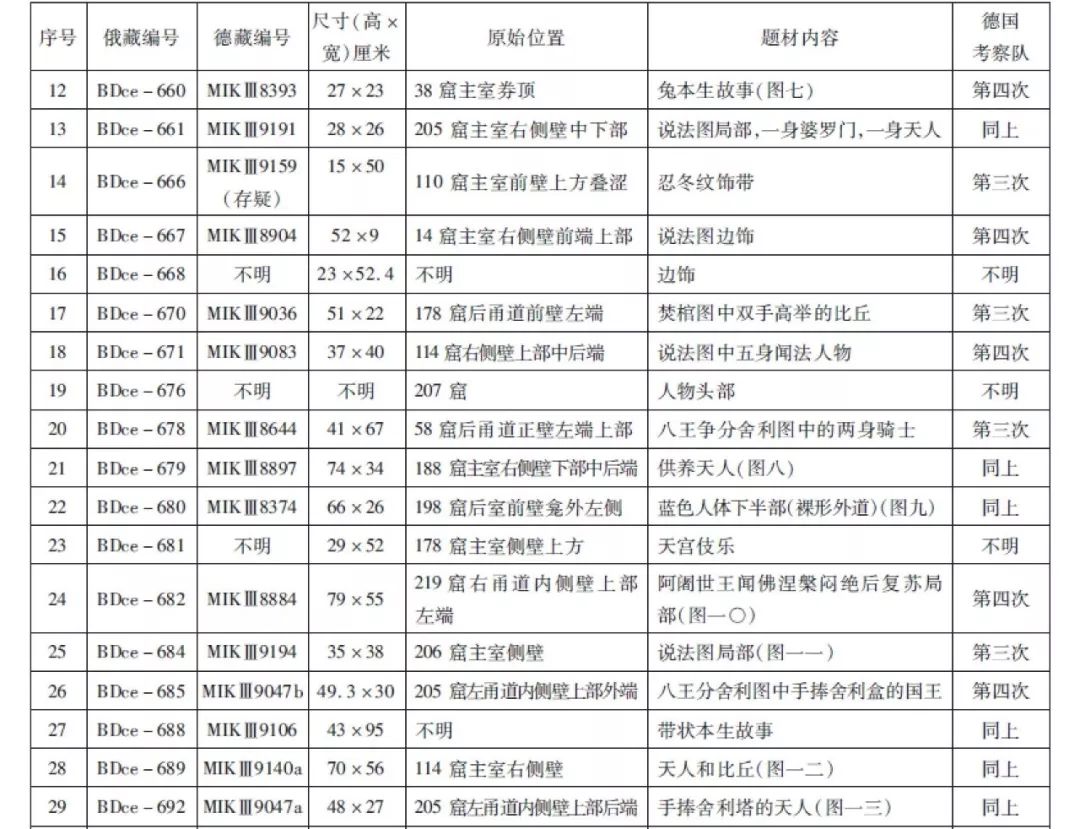

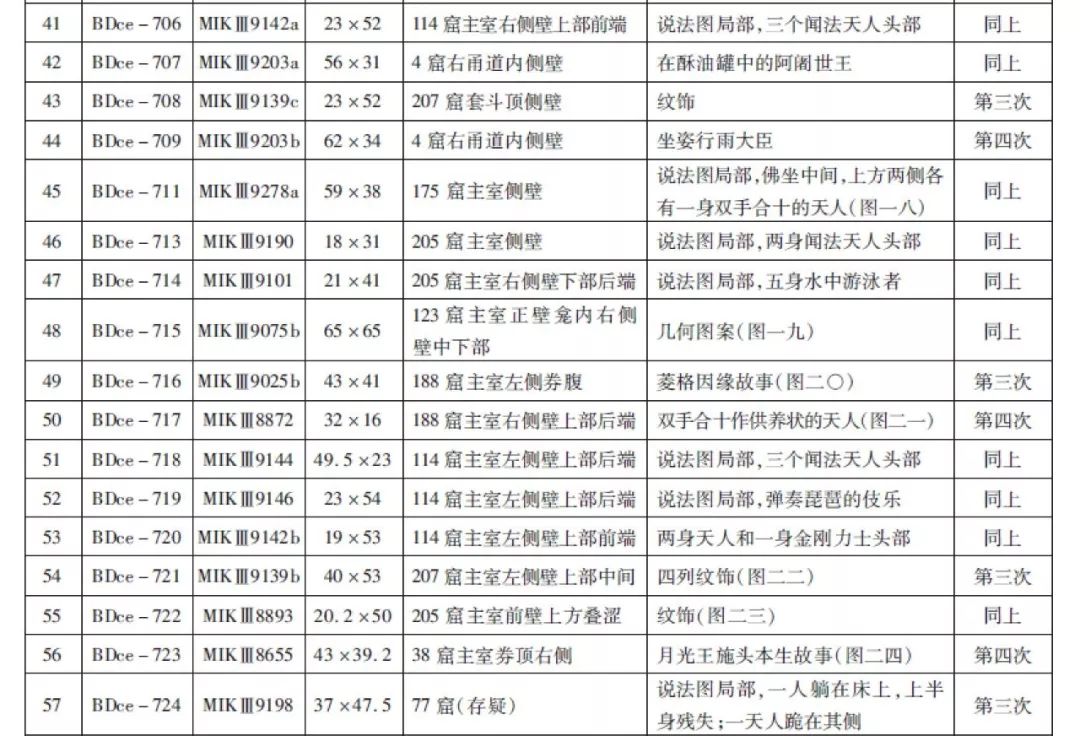

除上述俄国探险队直接揭取的克孜尔石窟壁画外,1945 年, 苏联红军曾将藏于德国柏林国立民族学博物馆(现为德国柏林亚洲艺术博物馆)内的由德国考察队取走的部分新疆石窟壁画运往苏联,藏于艾尔米塔什博物馆内,被称为“格伦威德尔收藏品”,其中有很多出自克孜尔石窟的壁画,直至2008 年进行了少量展出[11]。至2016年秋季,这批新疆壁画被全部修复完毕。

壁画的整理鉴别工作主要围绕其德藏编号、俄藏编号以及现行位置编号的对应,其中有不少德藏时期档案没有照片、尺寸、所出洞窟等信息,仅有简单的题材描述或仅存编号,也有部分壁画无法查出德藏编号, 对确认壁画出处造成一定困难;此外,还有10 余幅龟兹壁画碎片,既无德藏编号也无俄藏编号,无法判断是否出自克孜尔石窟。

截至目前统计, 艾尔米塔什博物馆藏的300 余幅新疆壁画中能明确出自克孜尔石窟的壁画有116 件(表二),数量超过柏林亚洲艺术博物馆现藏克孜尔石窟220 幅壁画的二分之一[12]。除此之外,不排除有个别疏漏的情况。这些壁画在笔者调查时编号为“ВД+阿拉伯数字”,现编号改为“BDce-+阿拉伯数字”。在调查中笔者还获知有一批运至德国的克孜尔石窟壁画在第二次世界大战时期未在柏林展出,故未遭到轰炸,但之后也未见于艾尔米塔什博物馆。据保管员普切林告知,第二次世界大战时从德国运至苏联的文物还有一部分抵达莫斯科,这批壁画可能藏于普希金艺术博物馆。笔者后去调查,但未有所获,有待日后补充。

[1] 参见赵莉等《德国柏林亚洲艺术博物馆藏克孜尔石窟壁画》,《文物》2015 年第6 期。

[2] 所留题记词尾无硬音符号,为俄国十月革命后写法,与题记日期不符,“缪恩汉克”是否为人名亦需再确认。

[3] 包括苏巴什故城遗址、都勒都勒·阿胡尔佛寺遗址、铁吉克佛寺遗址以及库木吐喇石窟、温巴什石窟和森木塞姆石窟等。

[4] HuashanH.etal.,“Sites divers de la region de Koutcha”,Epigraphie Koutchéenne,Paris,1987,p.1.

[5] 俄罗斯科学院圣彼得堡分院(ПФА)藏档案208,目录2,第1 页。

[6] 在苏联科学院弗拉基米尔研究所列宁格勒分所东方学档案馆内, 保存有奥登堡在收到别列佐夫斯基兄弟新疆考察书面报告后于1908 年2 月9 日在俄委会会议上的汇报, 以及1909 年3 月6 日M.M. 别列佐夫斯基在科学院会议上就新疆考察所作的报告。

[7] 包括龟兹东部和东北部的明腾—阿塔遗址、苏巴什故城遗址、森木塞姆石窟,西北部、西部的克孜尔尕哈石窟、克孜尔石窟、库木吐喇石窟、铁吉克佛寺遗址、托乎拉克艾肯石窟以及南部达坂库姆沙漠中的遗址。

[8] С.Ф.Ольденбург, Русская Туркестанская Экспе-диция 1909 -1910 года. (Краткий предварите-льный отчет),Издание императорскойакадемиинаук,Санктпет ербург,1914.

[9] 在1909 年12 月和1910 年1 月4、5 日和23 日的记录中,以及《1909 至1910 年俄国新疆探险考察初步简报》中有关于切割壁画、取走塑像头部、打包装箱的信息,参见《俄国中亚与东亚研究委员会奉旨派遣的新疆探险考察队日志》,俄罗斯科学院圣彼得堡分院藏档案208,目录1,第162 页。

[10] 该数字由萨马休克女士提供。

[11] ПЕЩЕРЫ ТЫСЯЧИБУДД (千佛洞) РОССИЙ-СКИЕ ЭКСП ЕДИЦИИ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ( 俄罗斯丝绸之路探险考察) К190 -ЛЕТИЮАЗИАТСКОГО МУЗЕЯ(献给亚洲博物馆190 周年展),Санкт-Петербург,Издательство Госуд-арственного Эрмитажа,2008;张惠明《艾尔米塔什博物馆举办千佛洞———俄罗斯丝绸之路探险文物展》,《敦煌研究》2009 年第2 期。

[12] 《德国柏林亚洲艺术博物馆藏克孜尔石窟壁画》一文中的统计数字为215 块,后来发现遗漏了5块小幅壁画,特此纠正,同[1]。

[13] 1902~1914 年,德国柏林民族学博物馆曾四次派遣考察队前往新疆。前两次于1902~1903 年、1904~1905 年进行, 主要集中在吐鲁番地区,后两次于1906~1907 年、1913~1914 年进行, 主要集中在龟兹地区。

[14] 柏林档案卡片上记录为179 窟,但在该窟中找不到其原位。

摄影:Vladimir Terebenin

刊《文物》2018年第4期。