赵莉 等 在土星的标志下

1902—1914 年,德国柏林民俗博物馆(柏林印度艺术博物馆的前身,现名为柏林亚洲艺术博物馆)曾四次派吐鲁番考察队前往新疆。前两次考察分别于1902—1903 年和1904—1905年进行,主要集中在吐鲁番地区。后两次考察分别于1906—1907 年和1913—1914 年进行,考察队在龟兹地区停留了很长时间, 从克孜尔、库木吐喇、森木塞姆以及玛扎伯哈等龟兹石窟揭取了大量的壁画,同时还劫掠了雕塑、佛经写本等文物。

德国考察队揭取的壁画中以来自克孜尔石窟的为最多。在第三次考察中,他们除揭取壁画外,还拍摄了克孜尔石窟外景、洞窟形制和壁画的照片,同时给各洞窟编号、命名,对洞窟形制、壁画内容和布局、纹饰图案等做了较详细的记录。德国有关克孜尔石窟的洞窟形制、题材内容及位置分布的记录,主要是在这时完成的。第四次考察揭取的壁画数量远远超过了第三次。在克孜尔石窟第177、213和223A 等窟的壁面上至今还存有德国考察队员的题记。

考察队运到德国的新疆文物总称为新疆藏品,由柏林民俗博物馆印度部保管。20 世纪20 年代中期, 博物馆为出版壁画图录,曾将少量壁画与塑像进行义卖,以募集资金[1]。此外, 还有少量壁画被第四次考察队的队长勒柯克(Albert von Le Coq) 作为礼品赠送了出去[2]。

第二次世界大战期间, 柏林遭到盟军轰炸, 位于匡尼希类特街的民俗博物馆保存的壁画损失最多, 约占40%。被毁的都是展出的精品, 其中有不少是克孜尔石窟的壁画。1945 年,苏联红军占领柏林时劫走了很多文物,其中就包括部分克孜尔石窟壁画。这些文物现收藏在俄罗斯艾尔米塔什博物馆, 直至2008 年才在艾尔米塔什博物馆的新疆文物陈列中部分面世[3]。

德国考察队在克孜尔石窟究竟揭取了多少壁画,在割挖、包装和运输过程中又损坏了多少,在已发表的资料中并无准确的数据。运回柏林的克孜尔石窟壁画, 到20 世纪20 年代末大部分已被修复。1933 年,德国公布馆藏克孜尔石窟壁画的数量是252 块, 共328.07 平方米,出自37 个洞窟[4]。

长期以来,中外学者都把上述德国公布的数据当作考察队当年揭取克孜尔石窟壁画的实际数量。但是,通过我们在洞窟内测量得知,实际上克孜尔石窟被揭取壁画的面积近500 平方米, 出自近50 个洞窟[5]。

当然,这个数据包括日本人和俄国人从克孜尔石窟揭走的壁画, 但大部分还是被德国考察队揭走的。在德国考察队到达克孜尔石窟之前, 日本考察队曾在克孜尔揭取过少量的壁画, 但并未造成大的破坏。这一点在勒柯克的记录中也可以看到:“我们到处发现了完整的、未被劫掠过的庙宇, 其中充满着最饶兴趣的艺术上完美的壁画,而且又都是属于早期的作品。”[6]

20 世纪80 年代, 北京大学晁华山教授曾在德国柏林印度艺术博物馆工作两年,对德藏克孜尔石窟壁画的出处进行了调查与核对,并翻译了德文窟名。《中国石窟·克孜尔石窟》[7]、《中国美术全集·绘画编16·新疆石窟壁画》[8] 和《中国壁画全集》[9] 等图册中对德藏克孜尔石窟壁画的介绍都是依据晁华山的工作。

然而,当年德国考察队对石窟的命名缺乏科学性,他们有时依据窟内壁画的某些特征或内容给洞窟命名, 如“ 十六佩剑者窟”、“航海窟” 等;有时以洞窟所处的地理位置特征而命名, 如“高位窟”、“角落窟”等;有时也存在重复命名的现象,造成了一些壁画出处混乱。相应地,上述重要资料在介绍德藏克孜尔石窟壁画时也存在一定的出处错误。

从1998 年春季开始,新疆龟兹研究院(原新疆龟兹石窟研究所)的霍旭初研究员带领业务人员,开始从各类出版的画册中翻拍、收集德藏克孜尔石窟壁画资料,并将这些图片与洞窟内的揭取痕迹核对,以纠正过去出版物中的一些错误。

同年秋季,德国柏林印度艺术博物馆馆长Marianne Yaldiz 访问克孜尔石窟,并提供了一份由博物馆研究人员Chhaya Haeser 整理的《德国柏林印度艺术博物馆馆藏395 块克孜尔石窟壁画目录索引》(以下简称《索引》),这个数据包括二战中毁掉的和流失到前苏联的壁画和272张黑白照片。

1999 年,德国柏林印度艺术博物馆从收藏在该馆的克孜尔石窟壁画中采集标本进行了14C 测定,取得数据28 个,试图通过单幅壁画采集所得的14C 测定数据来确定洞窟的时代。但由于壁画的出处本身就有错误,洞窟的年代判断也难免出现张冠李戴的现象。

2002 年9 月, 霍旭初和赵莉赴德国柏林参观了柏林印度艺术博物馆, 并在博物馆的文物库房工作了一周, 核对了此馆收藏的大部分克孜尔石窟壁画[10]。

2012—2013 年, 赵莉作为访问学者在德国柏林亚洲艺术博物馆工作时,与博物馆的业务人员合作,对德国柏林亚洲艺术博物馆现藏克孜尔石窟壁画进行了彻底的调查和核对,这也是新疆龟兹研究院与德国柏林亚洲艺术博物馆合作的项目之一。博物馆提供了壁画的高清图片。

此外,德国慕尼黑大学的Monika Zin 教授对柏林亚洲艺术博物馆藏部分克孜尔石窟壁画的题材内容进行了考证[11]。慕尼黑大学的博士研究生桧山智美与Jana Bulir 对德藏和俄藏的克孜尔第207 窟部分壁画的原位进行了复原。慕尼黑大学的研究生Robert Arlt 和桧山智美对德藏克孜尔第206窟和俄藏的克孜尔第110 窟、桧山智美对德藏克孜尔第118 窟的部分壁画题材进行了考证[12]。这些研究对于我们的工作也具有参考价值。

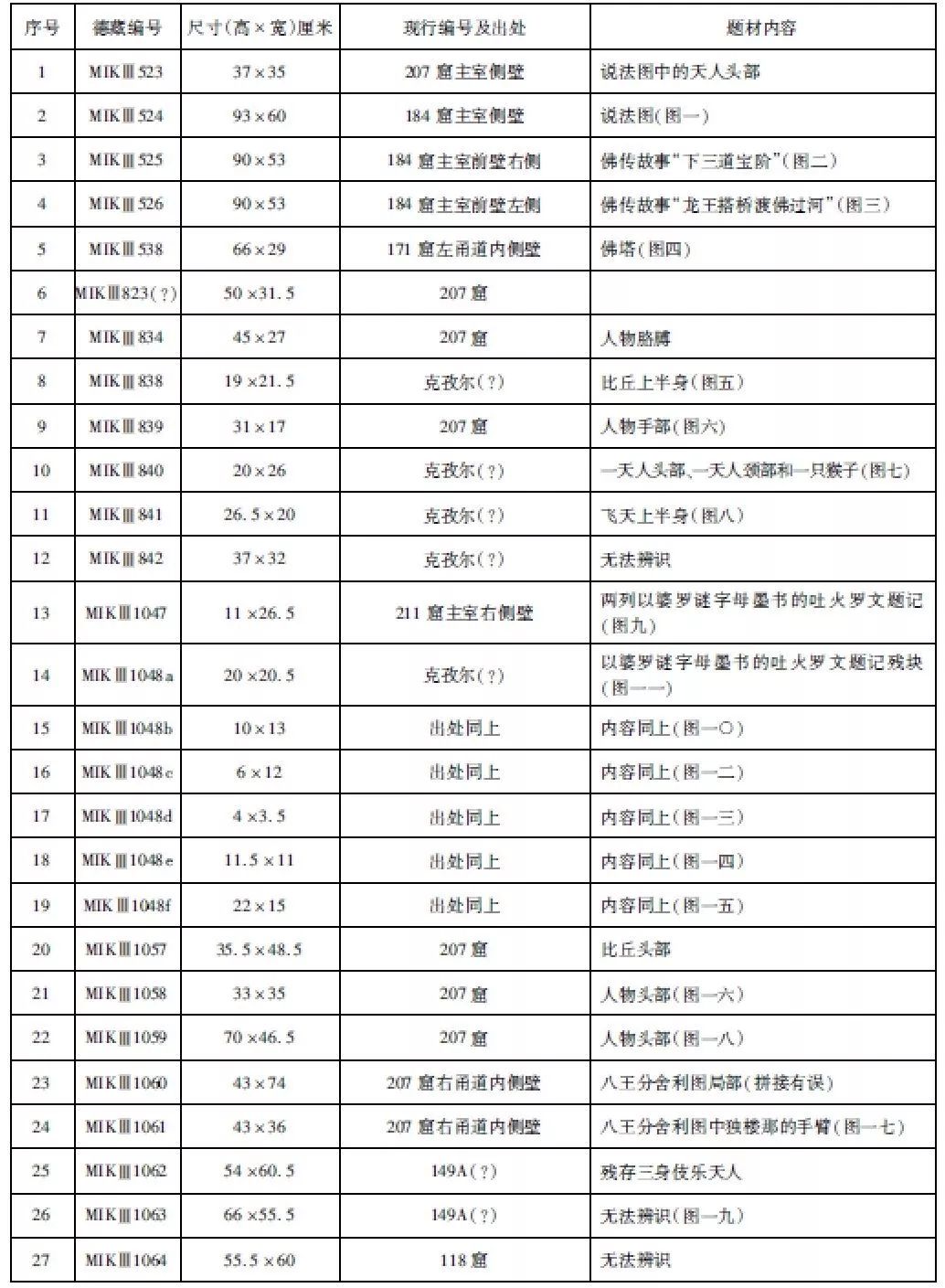

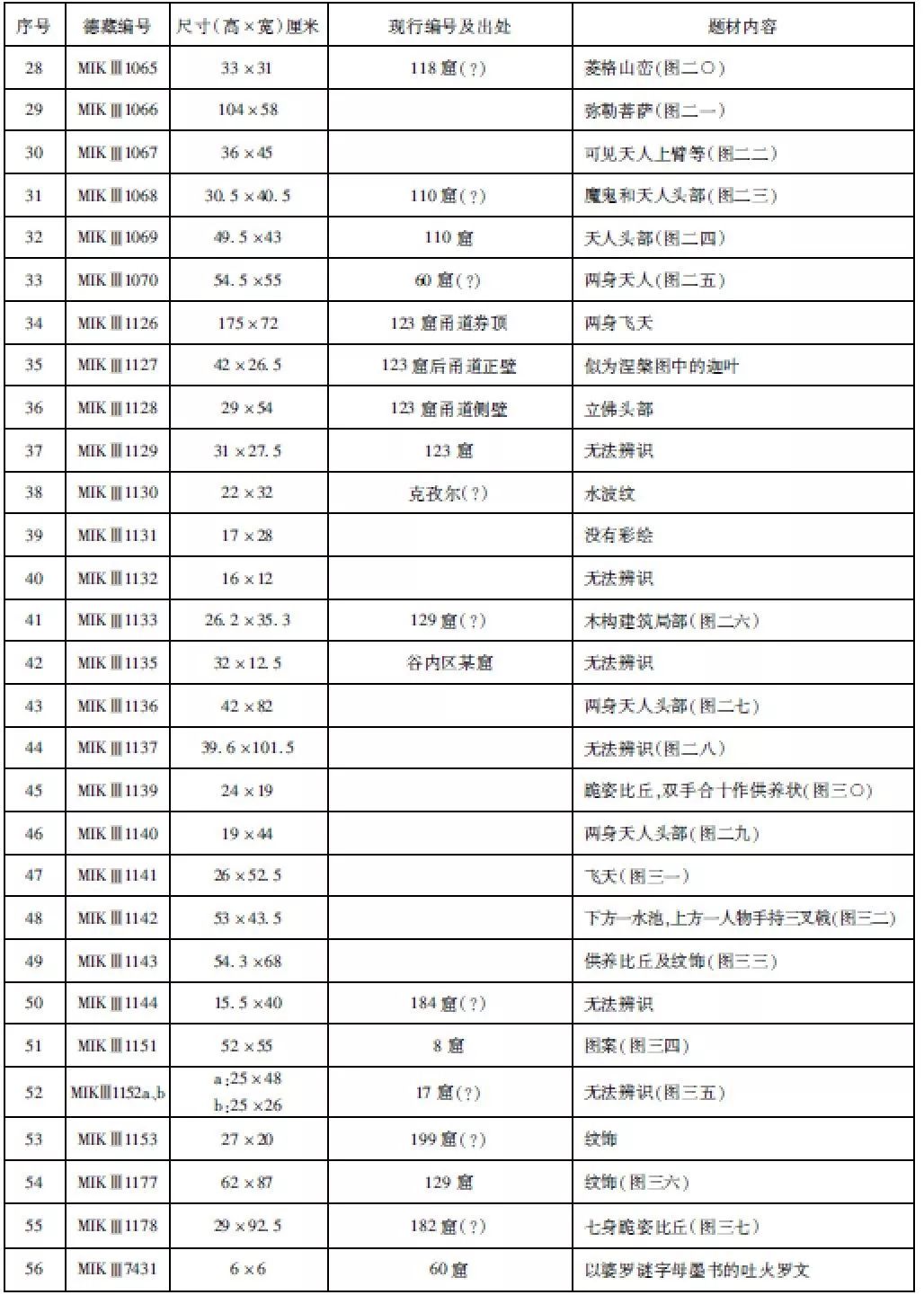

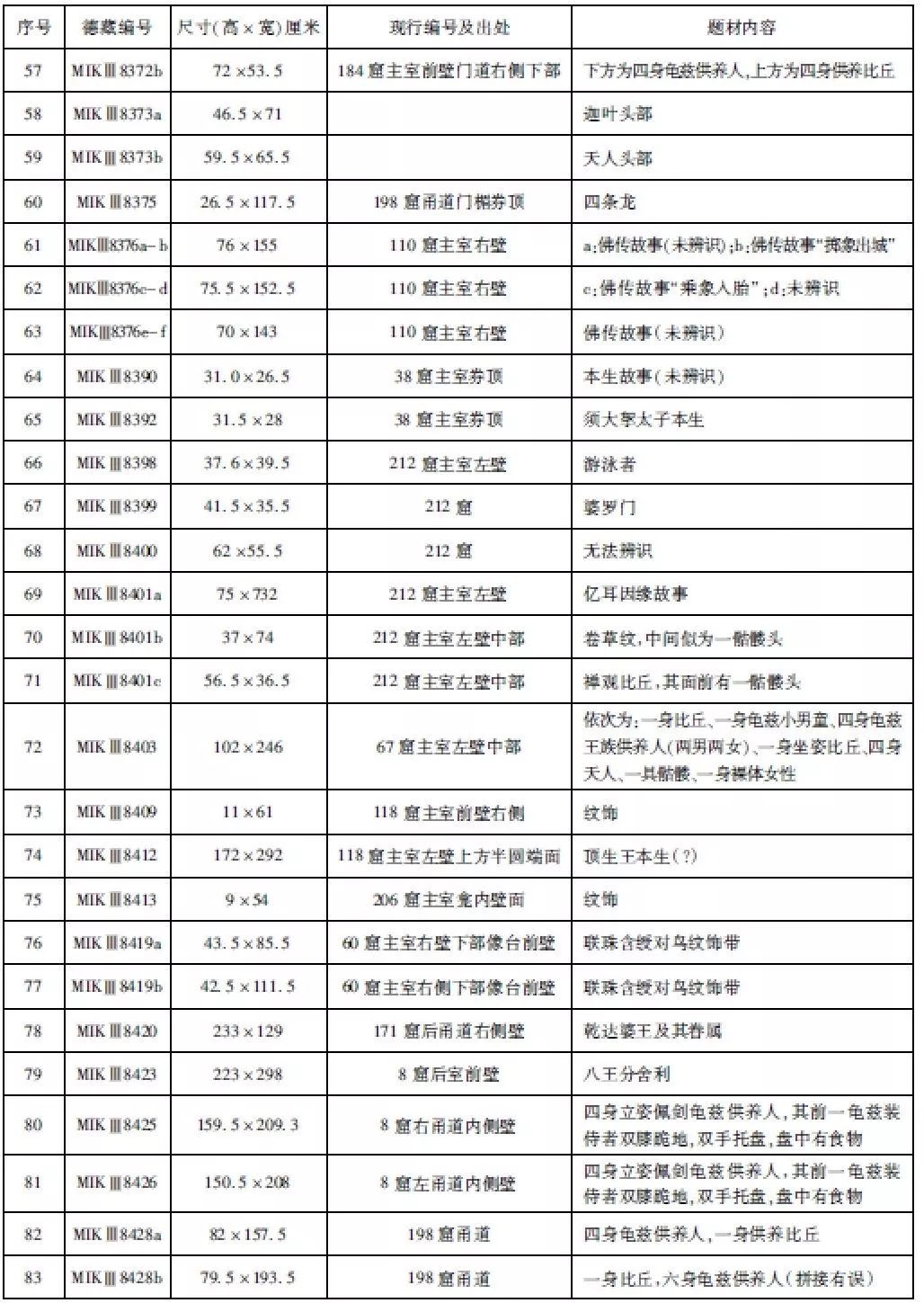

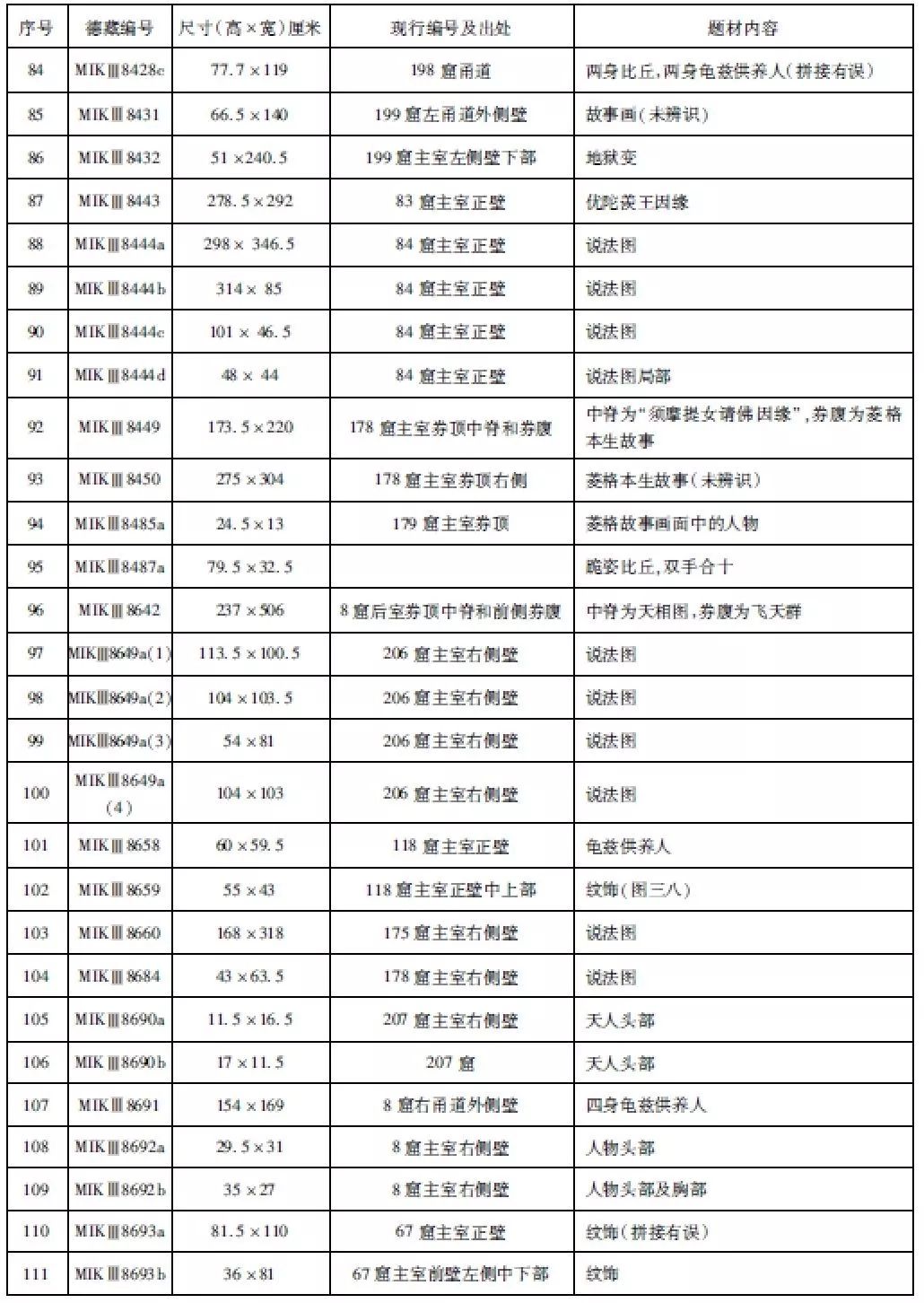

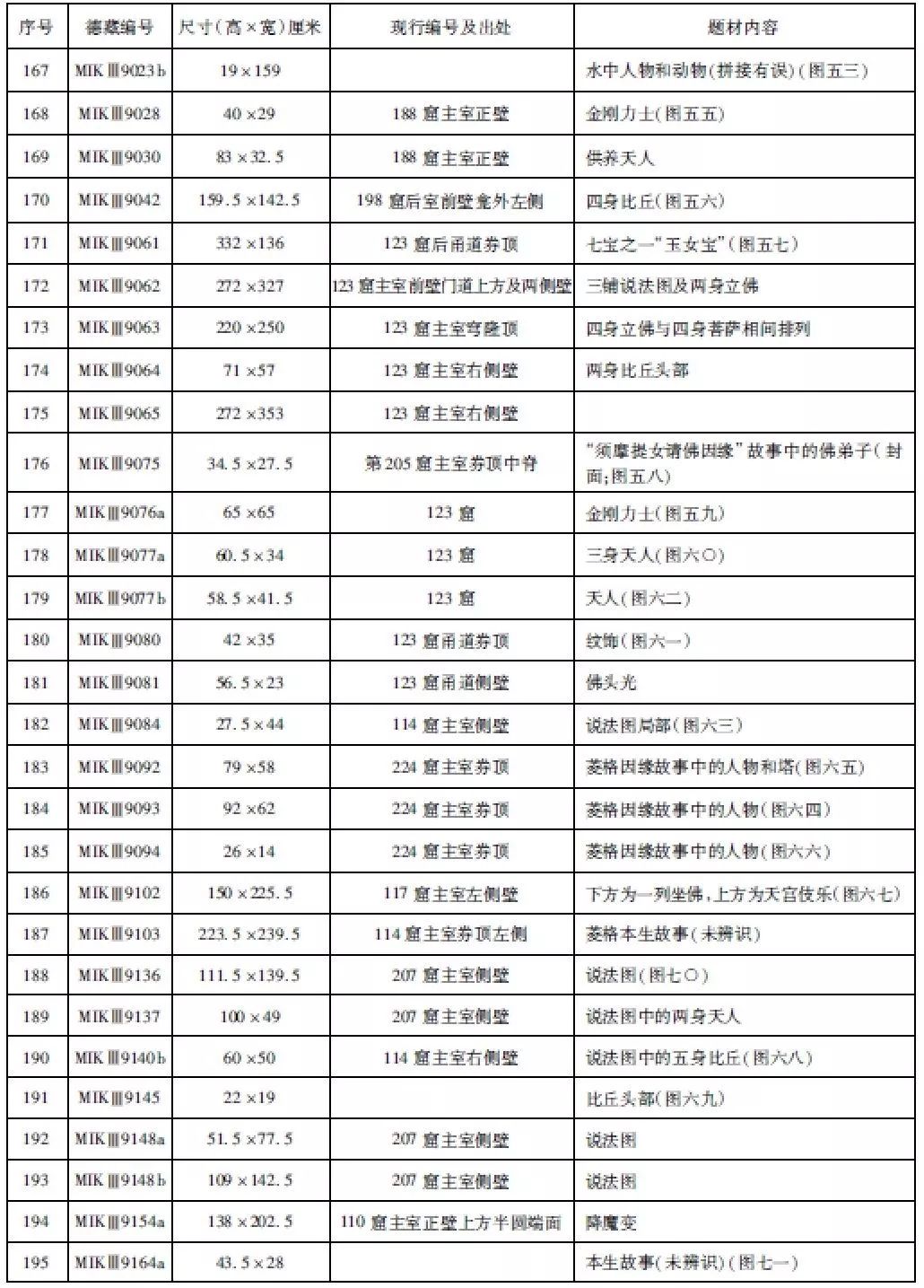

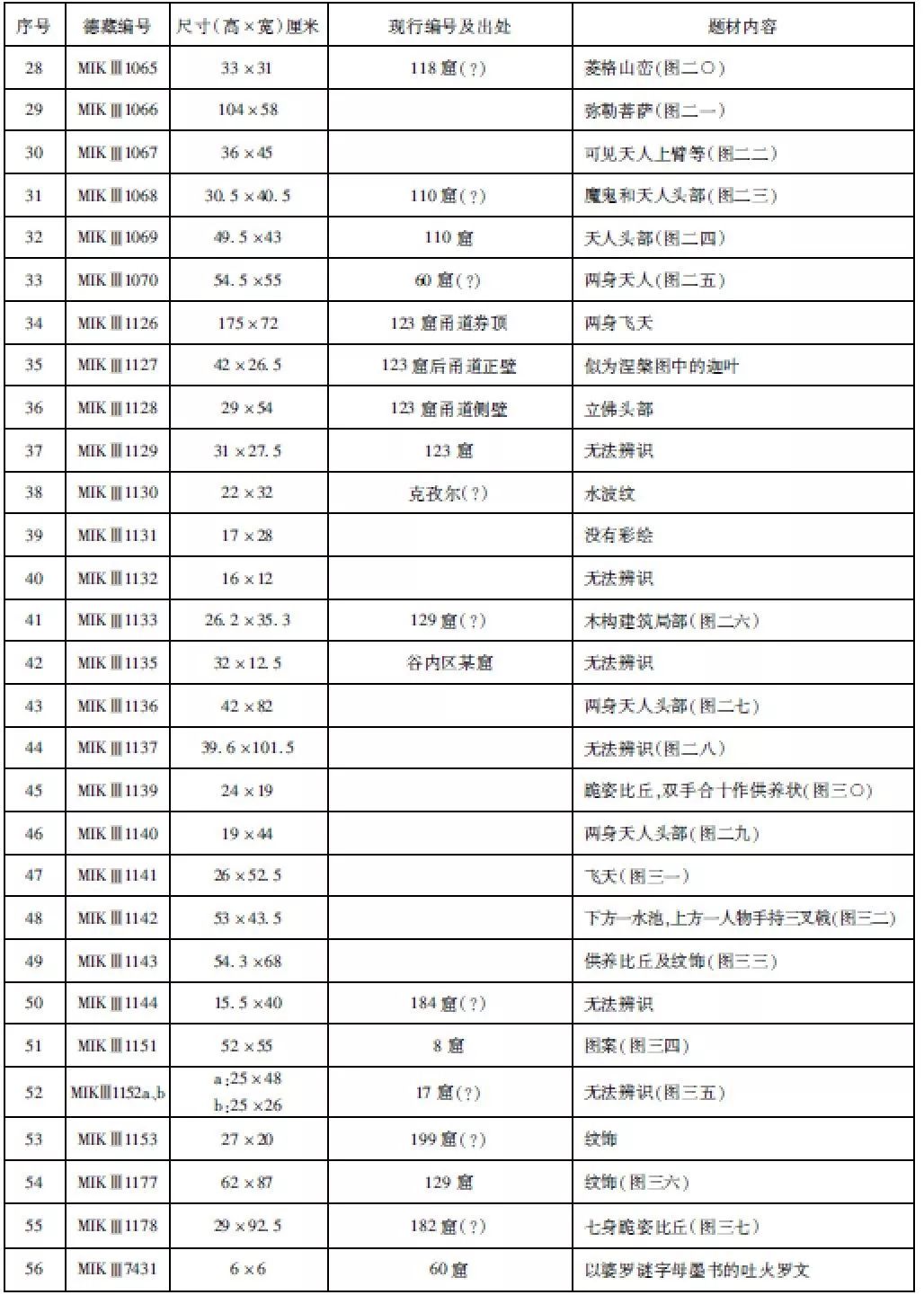

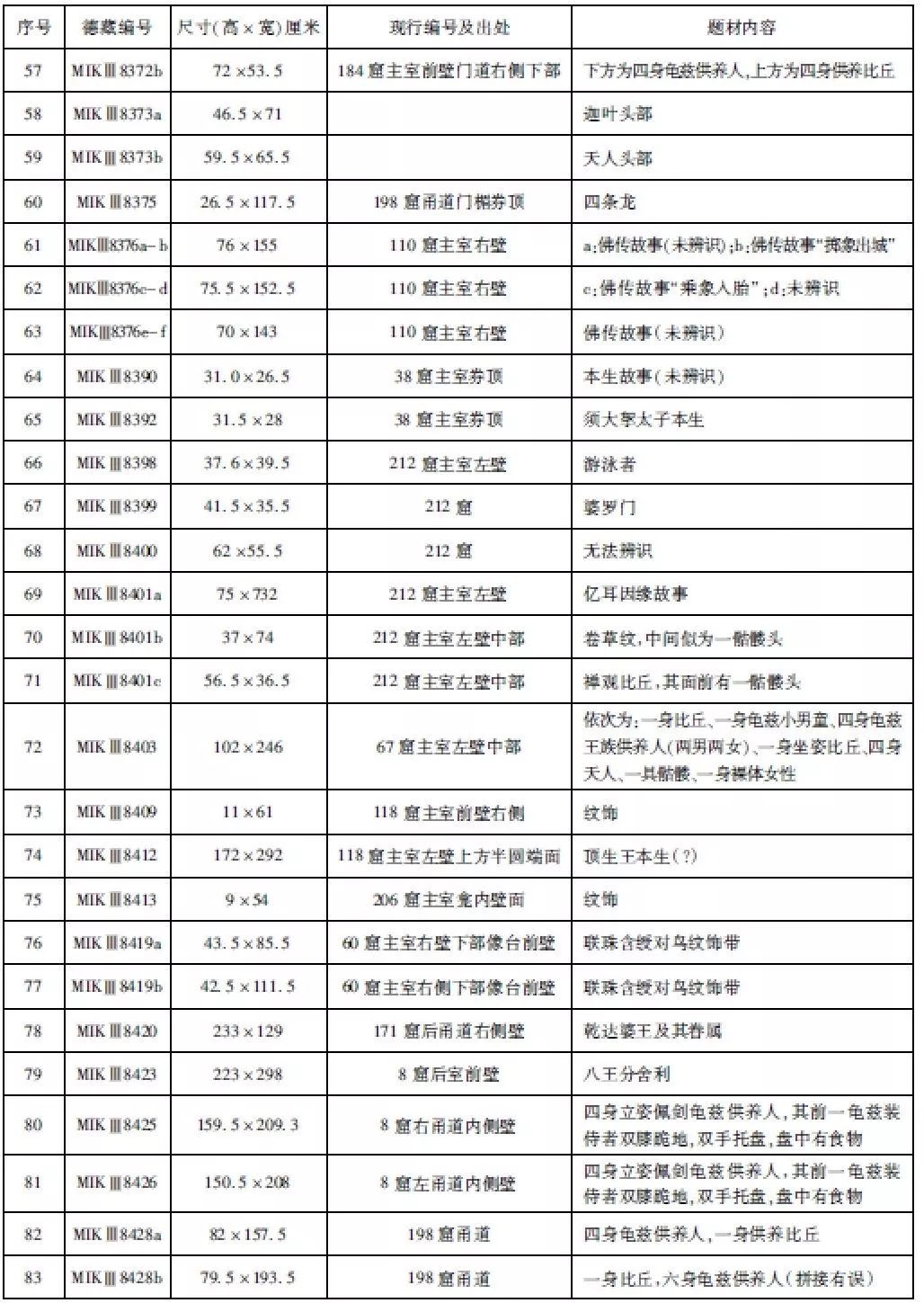

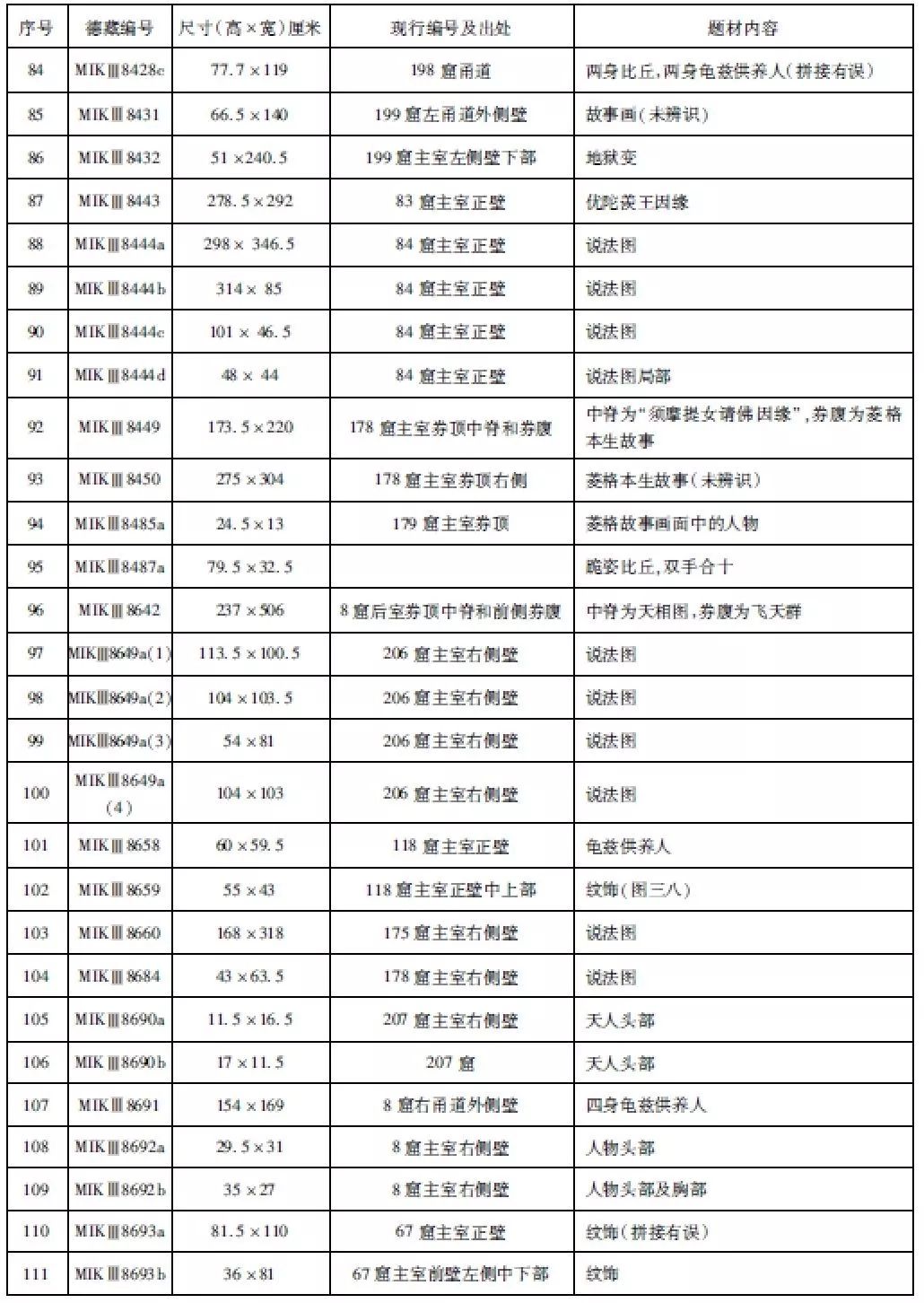

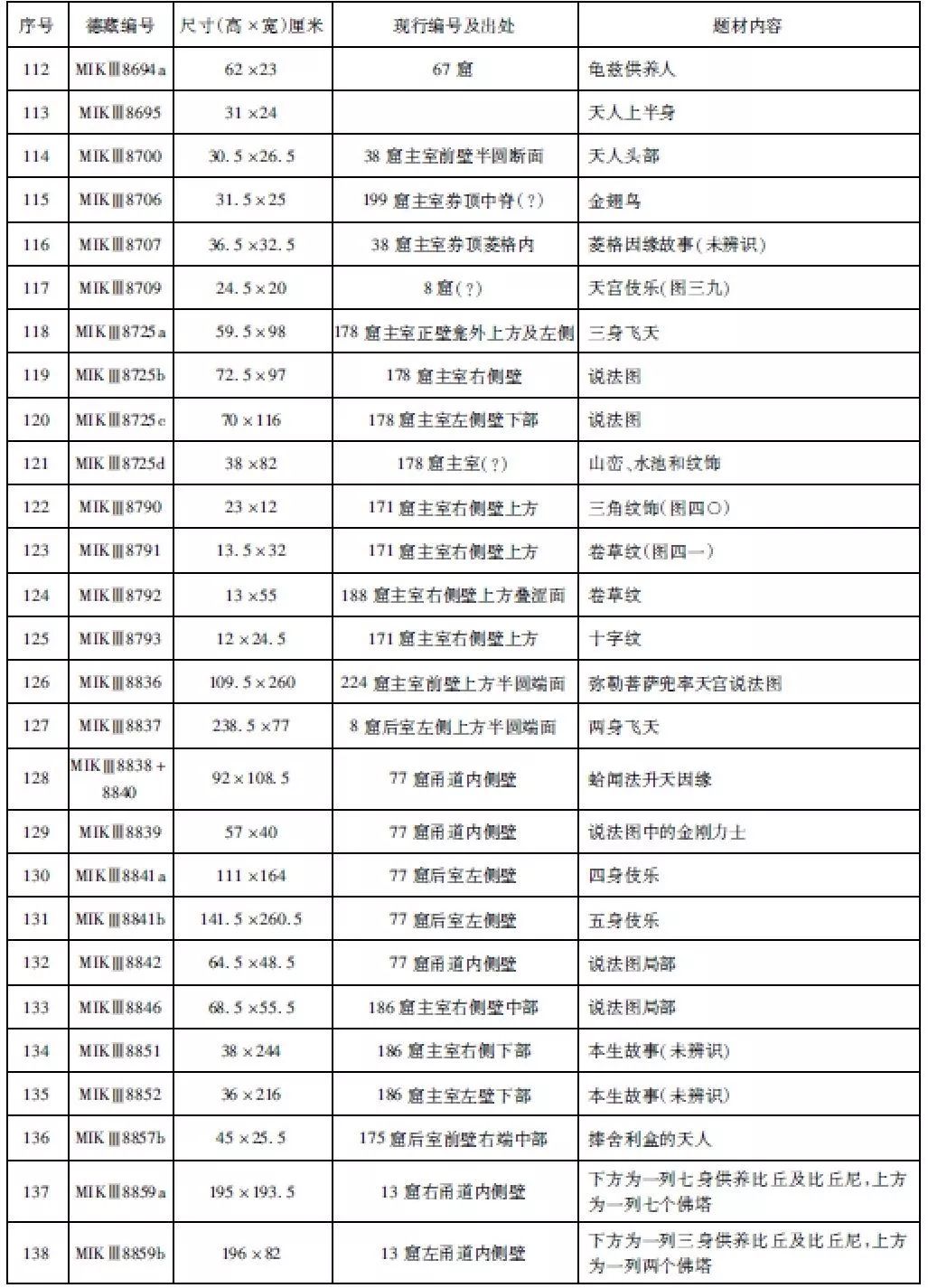

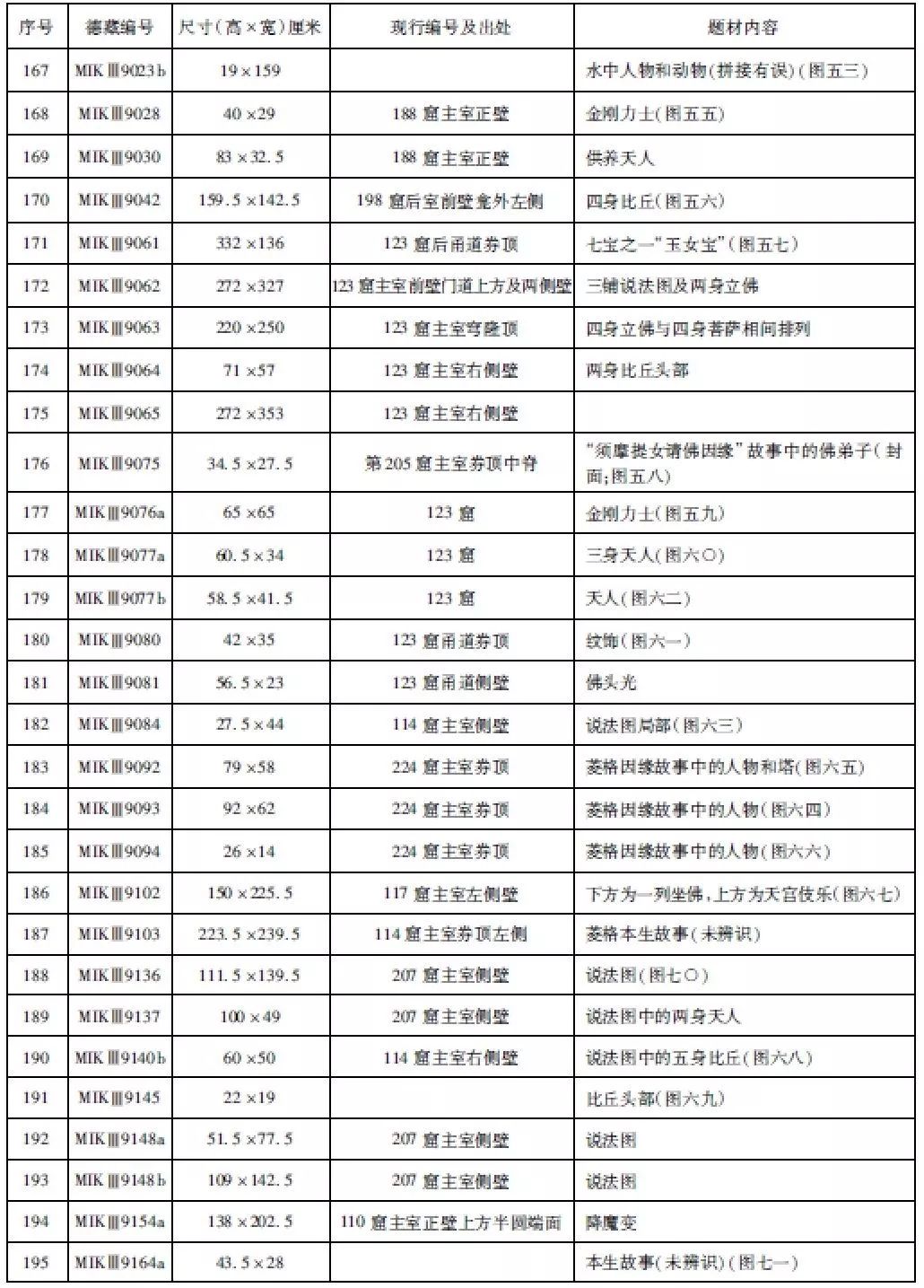

我们通过反复实地考察与逐个核对,落实了大部分德藏克孜尔壁画所属的洞窟和原位,纠正了多年来的错误。现结合《索引》,将德国柏林亚洲艺术博物馆所藏部分克孜尔石窟壁画的编号与所出洞窟、所在位置的对应情况制成表格,供研究者参考[13](表一)。

目前,流失海外的克孜尔石窟壁画大部分藏在德国,一部分在俄罗斯。还有一部分散见于日本东京、京都、镰仓,韩国首尔,英国伦敦、牛津,匈牙利布达佩斯,法国巴黎,美国纽约、波士顿、华盛顿、旧金山、底特律等地。最近,在四川大学博物馆还发现了一块由日本友人小野寺直赠送的克孜尔石窟壁画[14],在台北故宫博物院则发现了黄文弼先生从克孜尔石窟带走的壁画等文物[15]。

目前,新疆龟兹研究院和德国柏林亚洲艺术博物馆正在合作编撰《海外克孜尔石窟壁画调查及复原报告》(暂定名), 以期为学术界对世界文化遗产克孜尔石窟的研究提供较为全面的基础资料。

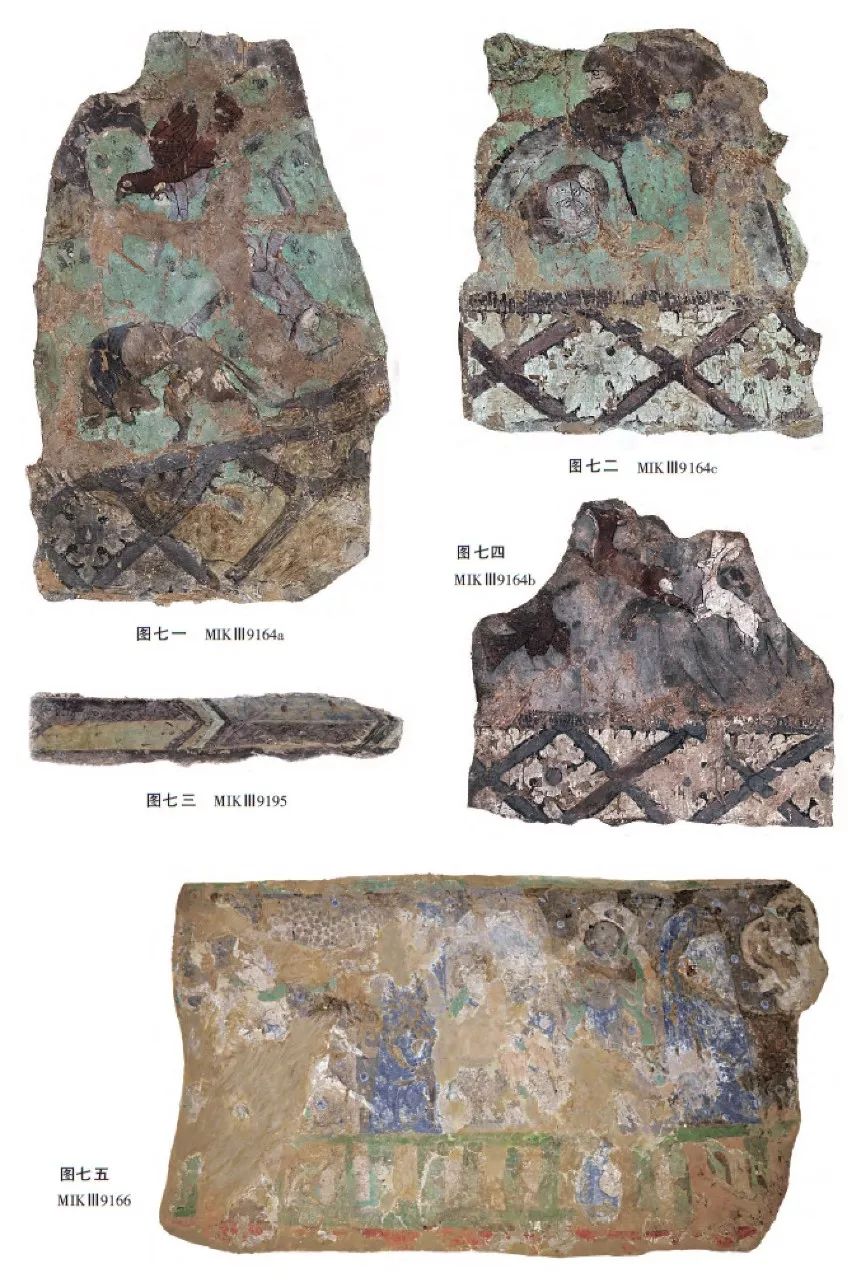

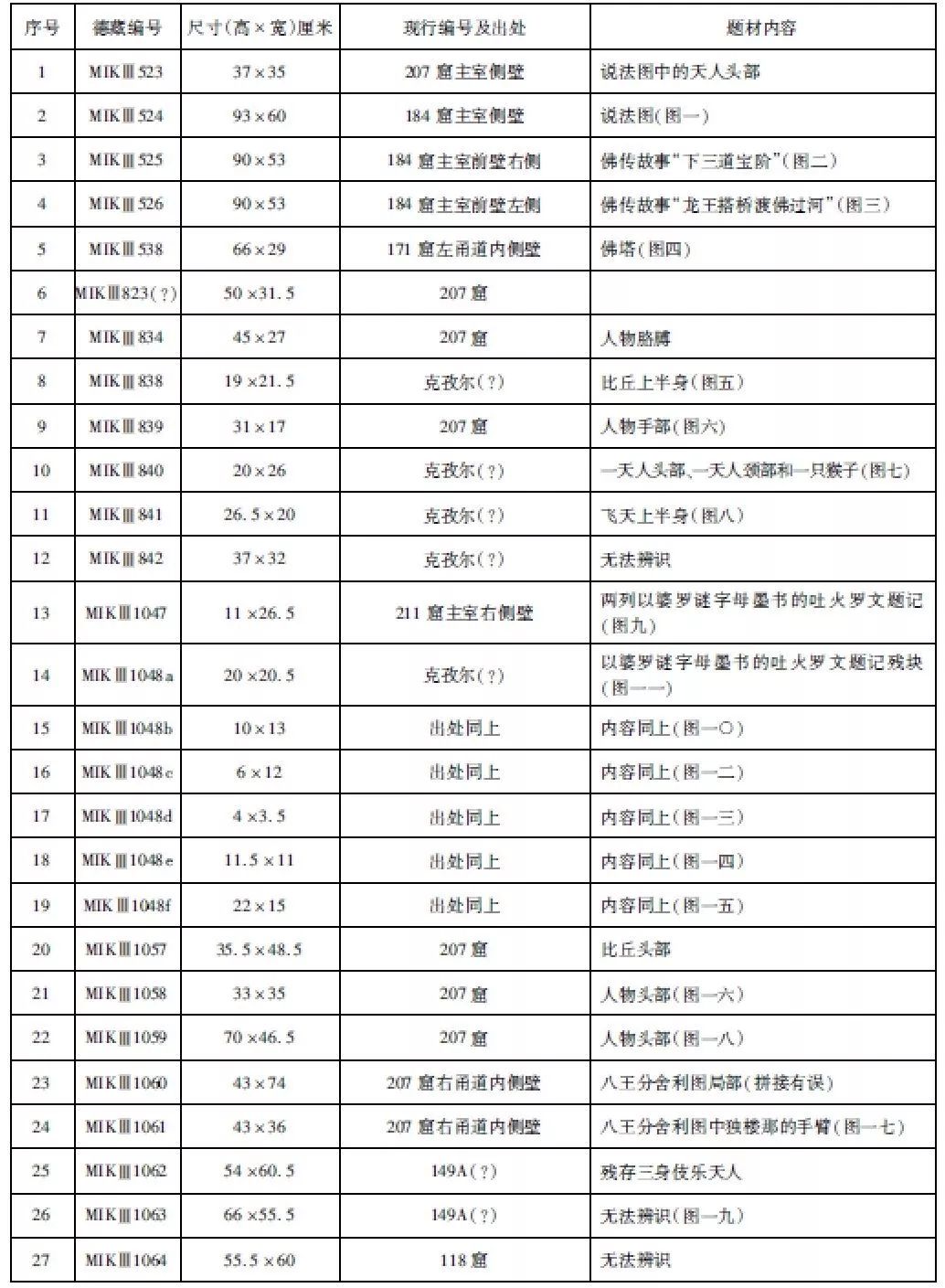

表一 德国柏林亚洲艺术博物馆藏克孜尔石窟壁画

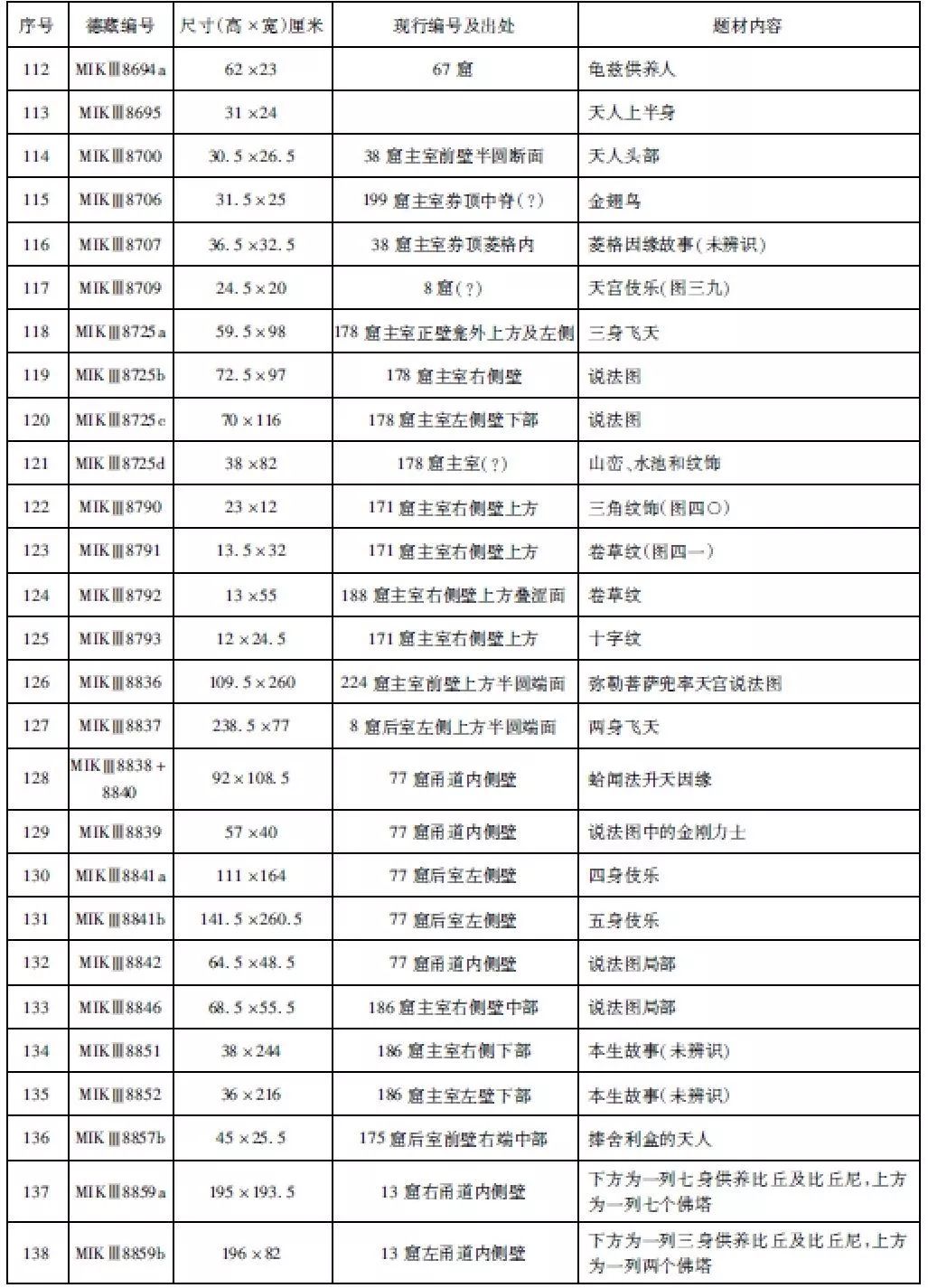

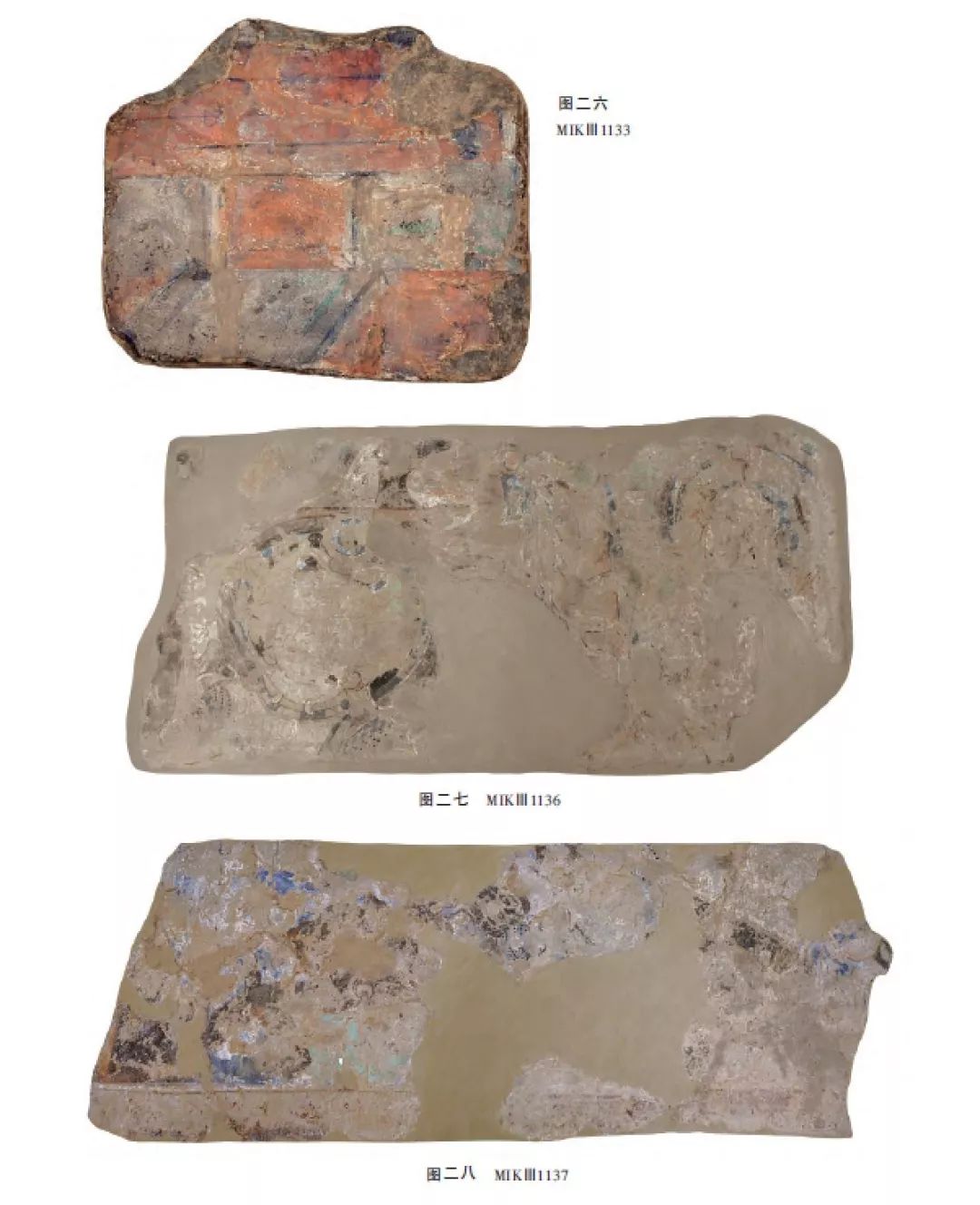

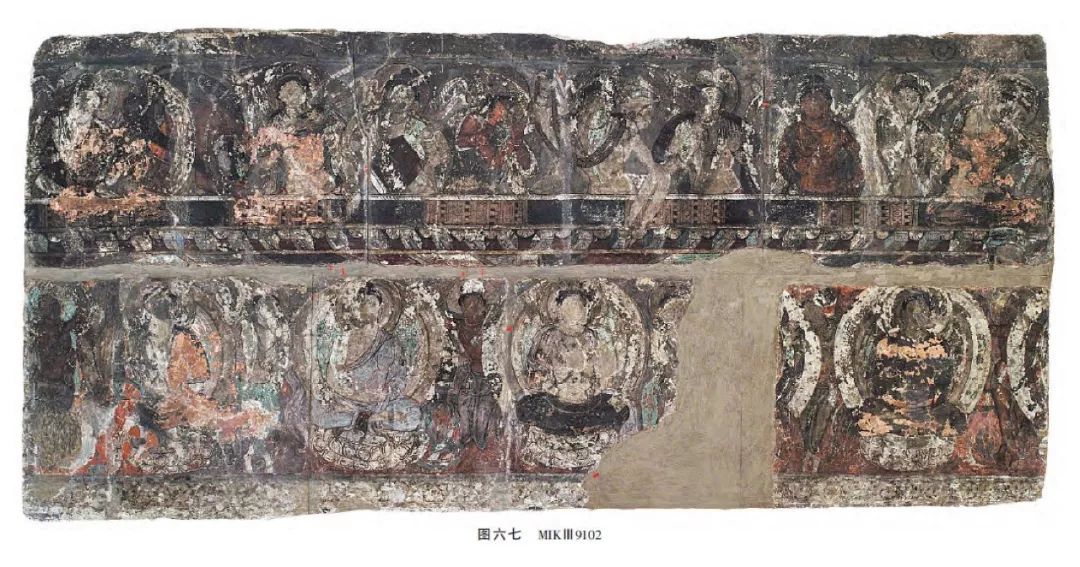

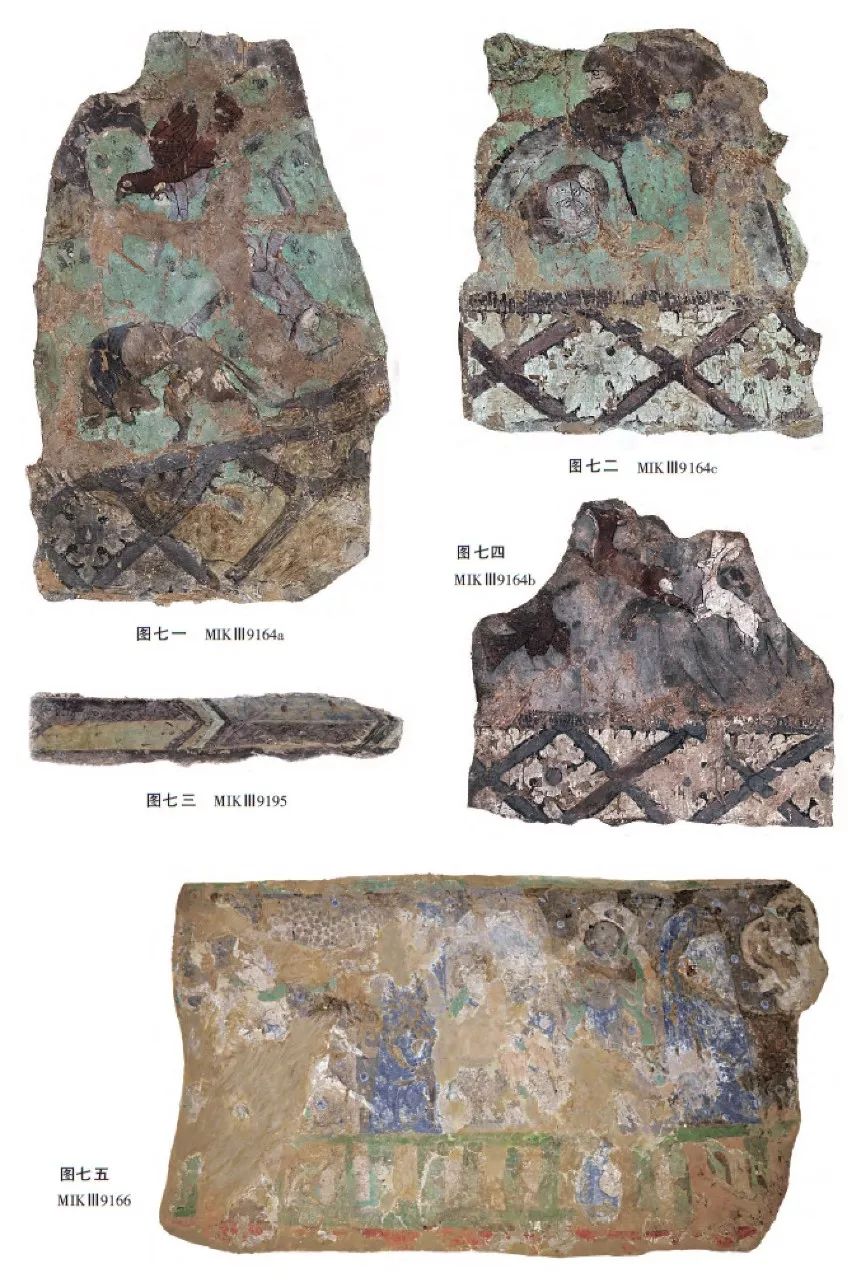

图一 MIKⅢ524

图二 MIKⅢ525

图三 MIKⅢ526

图四 MIKⅢ538

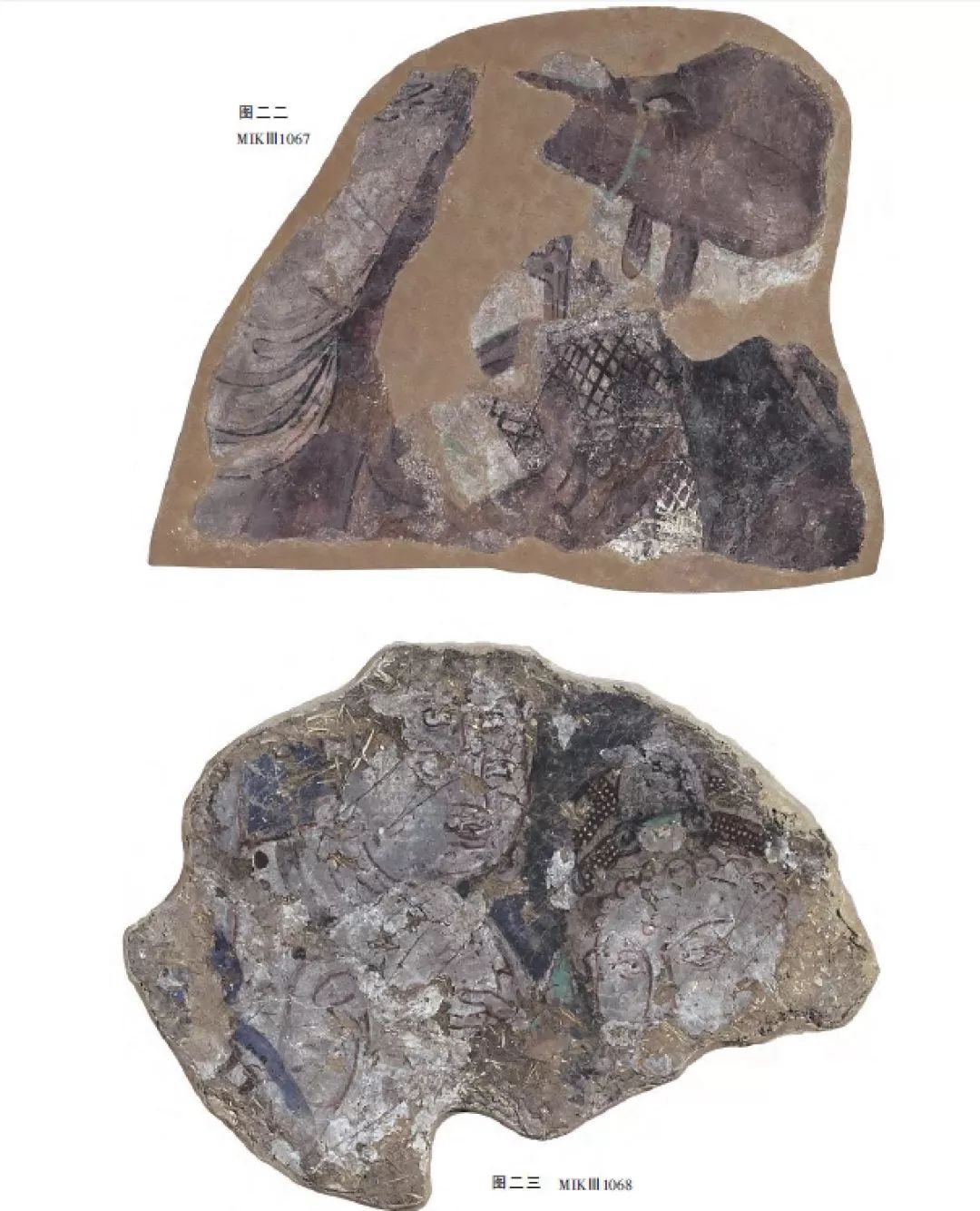

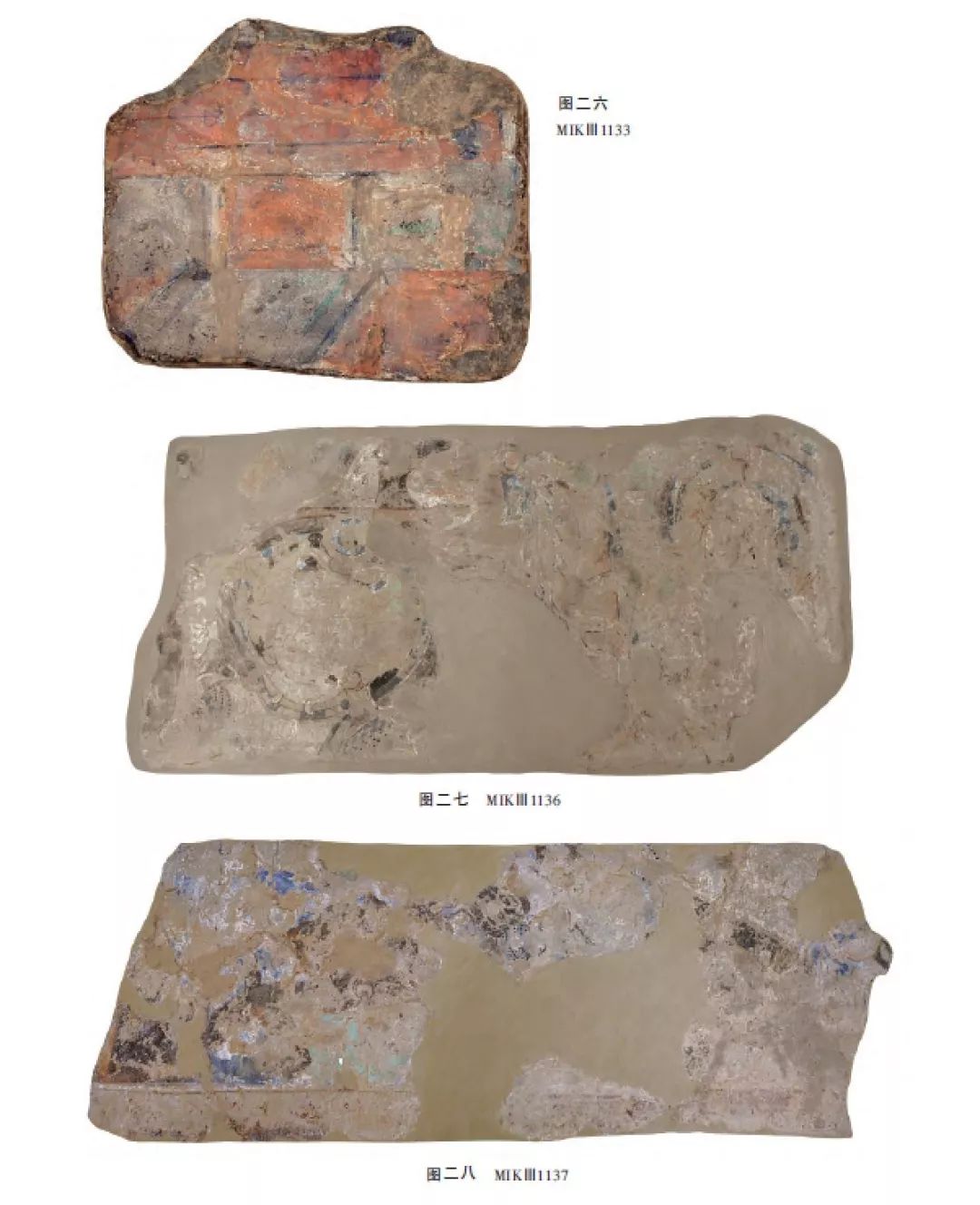

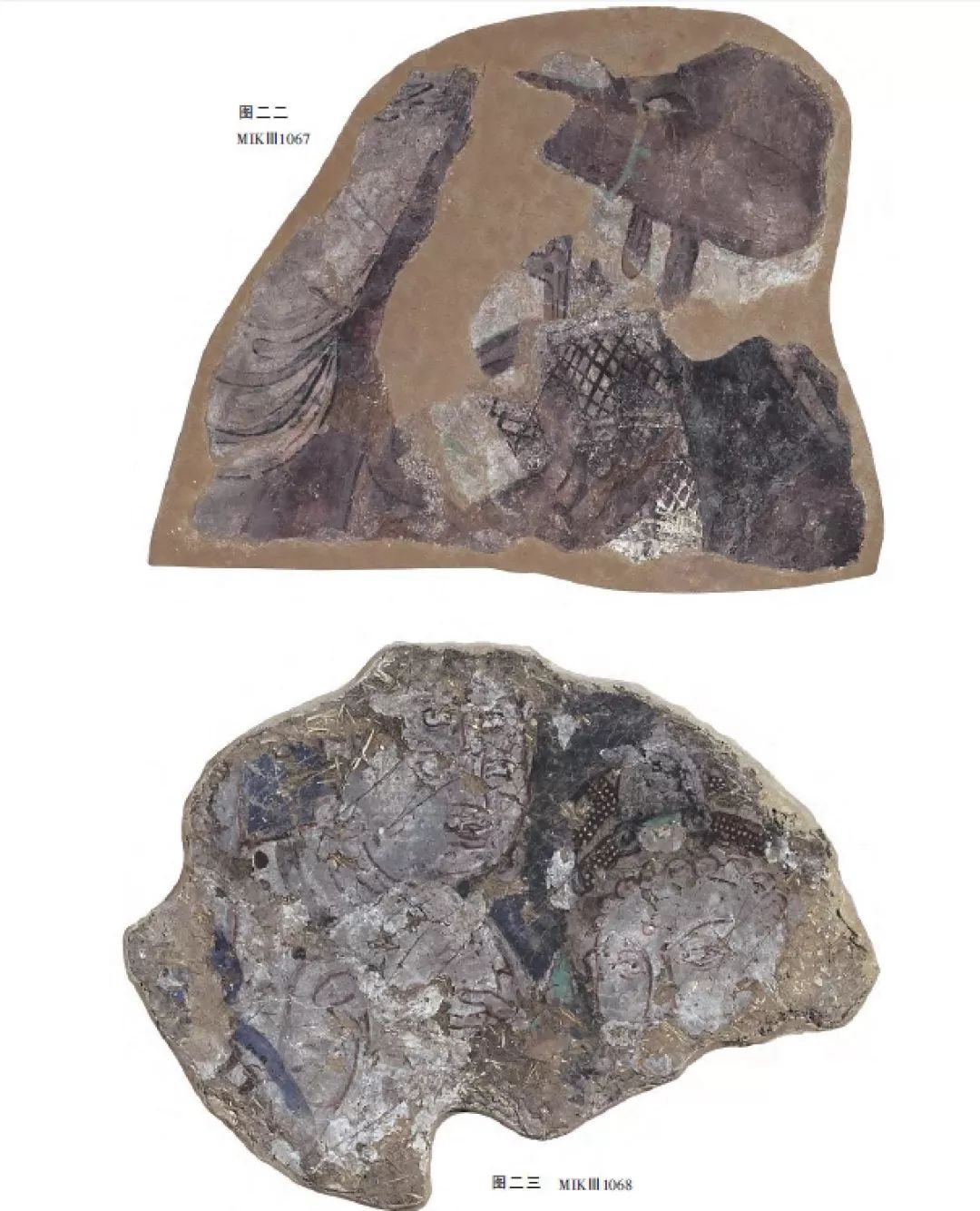

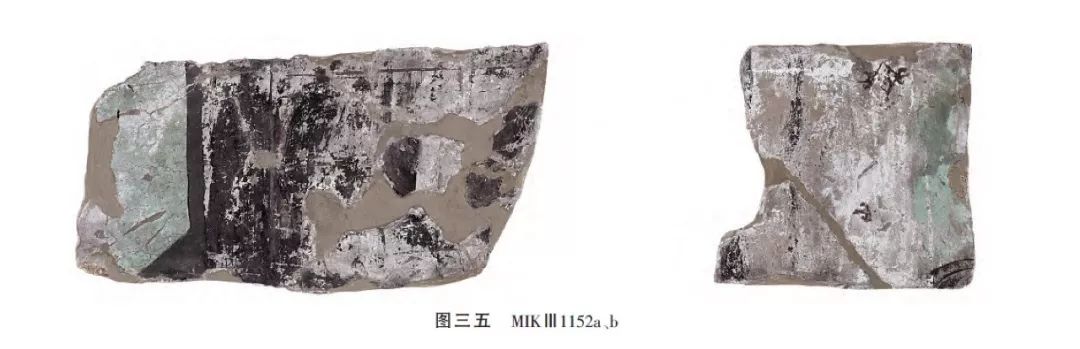

图三一 MIKⅢ1141

图三二 MIKⅢ1142

[1] 美国、英国和法国所藏的克孜尔石窟壁画就是这次义卖时从德国流散出去的。[2] Laszlo Ferenczy, “Zwei Devatak pfe aus den Wandmalereien der Maya-H hlen in Kyzil”,Az Iparm -vészeti Múzeum vk nyvei X. 1967,pp.167-174.[3] Пещеры Tысячи удд: Российские кспедициина Шелковом Пути. К190 -летию АзиатскогоMузея,Санкт-Петербург , Издательство Государс-твенного рмита а, 2008;张惠明《艾尔米塔什博物馆举办千佛洞———俄罗斯丝绸之路探险文物展》,《敦煌研究》2009 年第2 期。[4] 晁华山《二十世纪初德人对克孜尔石窟的考察及尔后的研究》,《中国石窟·克孜尔石窟》(三),第198~199 页,文物出版社、平凡社,1997 年。[5] 赵莉编译《德国柏林亚洲艺术博物馆馆藏部分克孜尔石窟壁画所出洞窟原位与内容》,《敦煌研究》2004 年第6 期;赵莉《关于德国柏林印度艺术博物馆收藏部分克孜尔石窟壁画原位问题考证》,《华林》第二卷,中华书局,2002 年。两文中均记述德藏克孜尔壁画“出自60 个洞窟”。这是因为当时调查范围涉及所有缺失壁画的洞窟,其中有一些洞窟中的壁画为自然脱落,只是痕迹与揭取痕迹十分相似,还有一些洞窟中的壁画是被当地游人切割掉的,这类洞窟在进一步的核查中得以排除。故此次将德藏壁画涉及洞窟的数量订正为“近50 个洞窟”。[6] [英]霍普科克著、杨汉章译《丝绸之路上的外国魔鬼》,第132 页,甘肃人民出版社,1983 年。[7] 新疆维吾尔自治区文物管理委员会等《中国石窟·克孜尔石窟》,文物出版社、平凡社,1989~1997 年。[8] 中国美术全集编辑委员会《中国美术全集·绘画编16·新疆石窟壁画》,文物出版社,1989 年。[9] 中国壁画全集编辑委员会《中国壁画全集》,新疆美术摄影出版社、天津人民出版社,1995 年。[10] 这次调查核对仅限于博物馆库房中挂在墙壁上的大幅壁画,由于时间关系,没有核对放置在两个架子里的壁画。[11] Monika Zin, “The Mūkapa gu Story in the Madras Government Museum: The Problem of the TextualAffiliations of the Narrative Reliefs in Amaravatiand Nagarjunakonda”, Annali d’Istituto Universitariodi Napoli “L’Orientale”, 64 , Napoli, 2004,pp.157-180; Monika Zin, “About Two Rocks in theBuddha’s Life Story”, East and West , 56, Rome,2006 , pp. 326-358; Monika Zin, “Vajrapā i in theNarrative Reliefs”, Migration, Trade and Peoples,Part 2: Gandharan Art, The British Association forSouth Asian Studies and the British Academy,London, 2005, pp .73-83;Monika Zin, “ The Identificationof Kizil Paintings Ⅲ ”, Indo-AsiatischeZeitschrift ,12, Berlin, 2008, pp. 50-61; MonikaZin, “Identification of Kizil Paintings V”, Indo-Asiatische Zeitschrift ,15, Berlin, 2011, pp.57-69;Monika Zin , “ The Identification of Kizil PaintingsVI”, Indo-Asiatische Zeitschrift , 17, Berlin, 2013,pp.5-15.[12] Jana Bulir und Satomi Hiyama, “ZumLeben erwacht: Die WandmalereienderMalerh hle”,Auf GrünwedelsSpuren: Restaurierung und Forschung an zentralasiatischenWandmalereien,Koehler&Amelang, 2011, s.142-151; Robert Arlt, Satomi Hiyama, “Fruits of Researchon the History of Central Asian Art in Berlin:The Identification of Two Sermon Scenes from KizilCave 206 (Fu waschungsh hle)”, Indo-AsiatischeZeitschrift , 17,Berlin , 2013, pp.16-26; Robert Arlt,Satomi Hiyama,“Fruits of Research on the History ofCentral Asian Art in Berlin Ⅱ: The Buddha and theTree God”, Indo-Asiatische Zeitschrift, 18, Berlin,2014,pp.18-28;Satomi Hiyama, “The Wall Paintingsof Kizil Cave 118: The Story of King Mandhatr asa New Identification”, Journal of the Japan Art HistorySociety, vol. 168, Tokyo , 2010, pp. 358 -372;Satomi Hiyama, “The Wall Painting of Kizil Cave118: The Story of King Māndhāt as a New Identification”,Journal of Inner Asian Art and Archaeology,vol. 5, Turnhout: Brespols, 2013, pp. 145-170.[13] 由于这项工作的复杂性, 难免会有纰漏或错误之处,我们会进一步核对落实。[14] 小野寺直的家族中有三块新疆石窟寺壁画,均为20 世纪初日本大谷探险队从新疆割取的。2006 年四川大学建校110 周年之际, 小野寺直将其中的一块作为礼品赠给了四川大学。[15] 丁瑞茂《史语所藏黄文弼寄存中瑞西北科学考察团文物》,《古今论衡》第22 期(2011 年),第125~138 页。附记:在近几年对德藏克孜尔石窟壁画调查核对的过程中, 得到了桧山智美、Ines konzak 以及Toralf Gabsch 的帮助,在此致以诚挚的谢意。《文物》2015年第6期。