书籍资料库

丝绸之路文化线路系列跨境申遗研究

科学出版社 美术遗产

景峰,陕西省眉县人,2014年于清华大学建筑学院获工学博士学位,现任联合国教科文组织世界遗产中心(巴黎)亚洲和太平洋部主任,全面负责1972年《世界遗产公约》在亚太地区47个国家和14个办事处的国际合作活动。长期从事世界遗产领域相关国际组织(UNESCO、ICCROM、ICOMOS与IUCN等)的合作,致力于将教科文组织及国际遗产保护专业机构的重要宪章及准则文件介绍到中国文化与自然遗产保护界。

过去26年来的职业经历,既有世界遗产的保护和管理经验,又有国际组织的多边合作。先后主持教科文组织对伊朗巴姆地区文化遗产震后重建的国际保护项目、教科文组织南亚和东南亚地震与海啸灾害紧急应变活动、丝绸之路系列跨境申报世界遗产项目、世界遗产小岛屿国家能力建设项目、全球多个世界遗产信托基金项目(澳、意、日、荷、挪、瑞、韩等国);并先后担任第28届世界遗产大会总协调员、《世界遗产》杂志编委、ICCROM世界遗产能力建设项目协调员、亚太地区世界遗产2类机构和中心理事、总干事代表;ICOMOS文化旅游委员会和文化线路委员会专家委员。

在国内核心期刊和国际学术会议上共发表《丝绸之路系列跨境申报世界遗产的系统分析》、《丝绸之路文化线路系列跨境申遗研究》等论文20余篇。其中,论文《对教科文组织“保护城市历史景观建议书”的分析》获清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文。曾经在德国海德堡大学、英国伦敦大学学院、法国巴黎夏约高等研究中心、中国清华大学等做访问讲座。

汉魏洛阳城遗址(中国河南省)

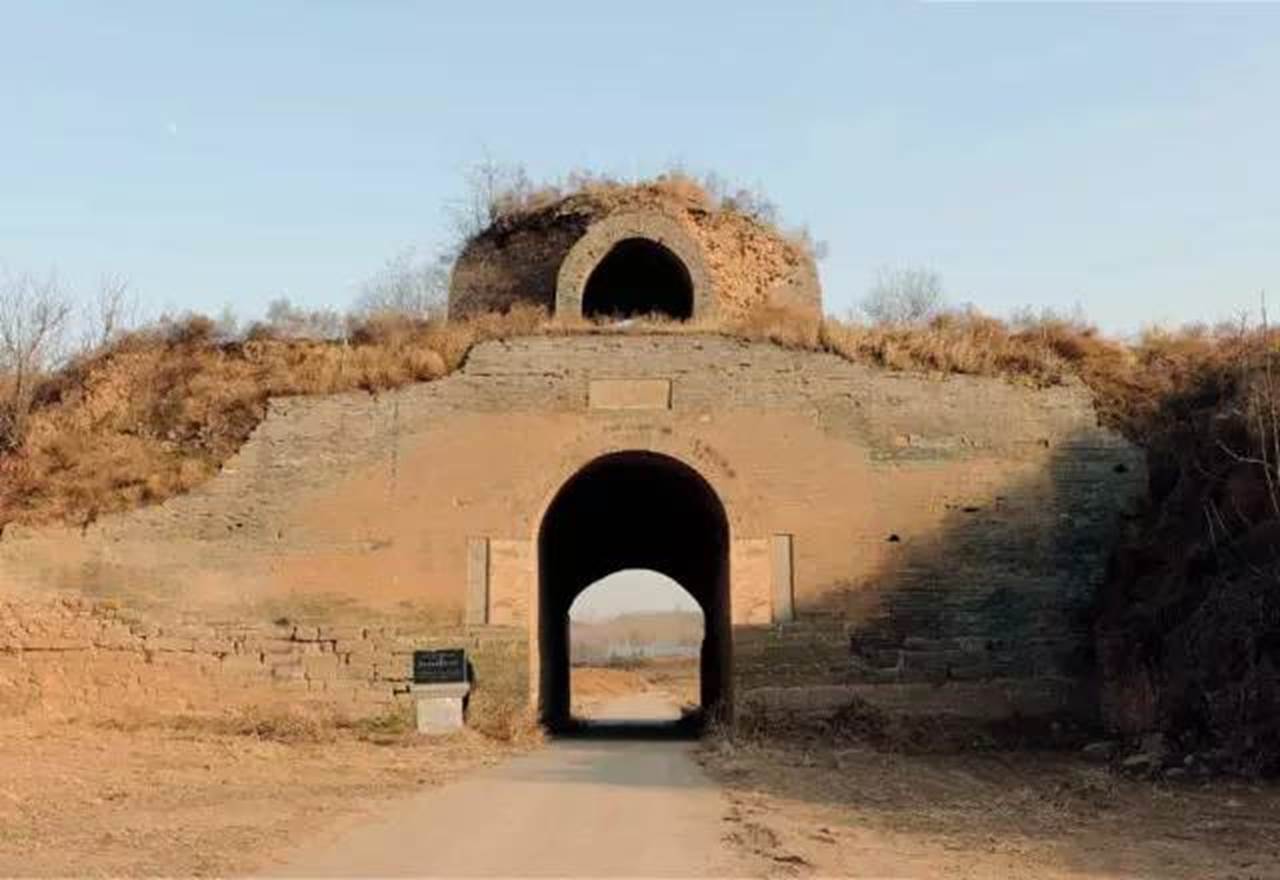

隋唐洛阳城定鼎门遗址(中国河南省)

崤函古道石壕段遗址(中国河南省)

新安汉函谷关遗址(中国河南省)

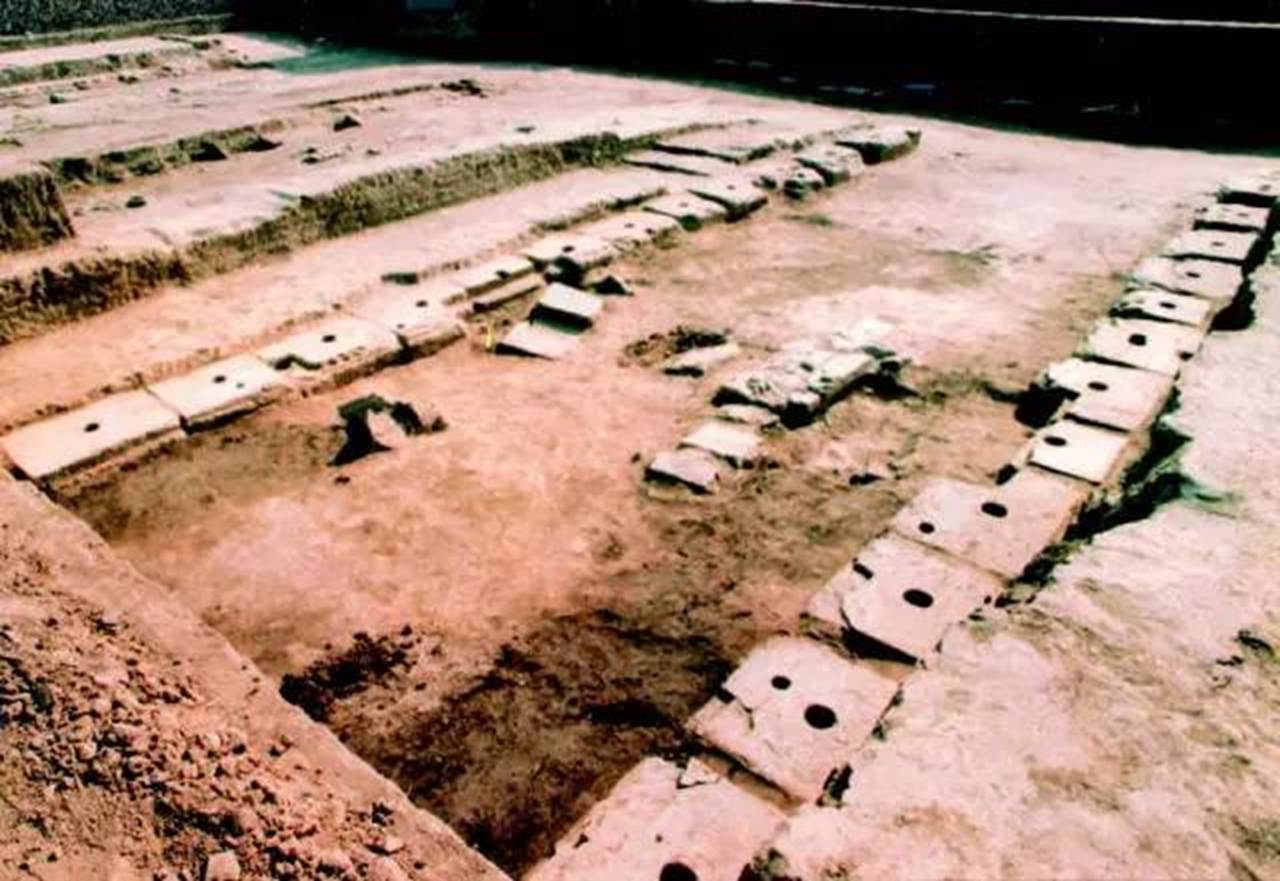

汉长安城未央宫遗址(中国陕西省)

内容简介

世界遗产是联合国教科文组织的旗舰项目。像丝绸之路这样一条几乎囊括了所有遗产要素的文化线路,通过理论的创新与实践的探索,找到正确的切入点和适合的方法论,将这些无形多于有形的历史记忆碎片串联起来,重新展示它的历史风貌,讲述它优美的故事,这个梦想是可以实现的。

丝绸之路系列跨境申遗是一个创新的途径,也是世界遗产委员会推广“顶层指导”的最佳实践。秉承“和而不同、求同存异”的传统文化理念,在不同政治制度、宗教背景、民族特性、语言文化和参差不齐的经济基础上进行的多国合作,开创了世界遗产领域的新篇章。在当今倡导文化多样性、文明间对话和国际交流的大背景下,有着深远意义。通过跨境申遗这样一个错综复杂的国际合作过程,丝绸之路作为全人类共同遗产的文化意义得到重新认可。亚洲国家尤其是中国和中亚五国,通过这样一个跨境合作,加深了解,增强互信,为今后进一步开展区域合作、追求可持续发展打下了坚实的基础。希望通过本书,使更多的人关注世界遗产保护事业。

最新评论

分类信息

作者:景峰

张骞墓

• 汉中城固张骞墓

• 张骞墓的申遗记忆

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 张骞墓

• 城固张骞墓三维建模整个过程

• 汉博望侯张骞墓

• 【精选讲词】张骞墓前话石虎

• 【张骞墓精选讲词】承载历史的丰碑

• “丝绸之路”上的文物与遗址,全扫描!

• 全国文物安全管理培训班(陕西片区)在汉中举行

• 国家文化部雒树刚部长来张骞墓调研

• 张骞故里:丝路精神代代相传

• 张骞墓 闻道寻源使 从此天路回

• 游客服务

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 张骞墓申遗取得阶段性成果

• 领导专家视察指导张骞墓申遗工作

• 文化部副部长、国家文物局局长励小捷来城调研张骞墓申遗工作

• 张骞墓申遗主题油画摄影作品展受欢迎——传播张骞事迹 感受魅力城固

• 张骞墓申报世界文化遗产备忘录

• 世界文化遗产张骞墓:文物保护有迹可循 让群众享受申遗“红利”

• 张骞后人们的愿望 探访张骞墓公祭现场

• 张骞墓出土封泥亮相丝路文物展

• 张骞故里庆祝张骞墓成功入选“世界文化遗产名录”

• 管理办法

• 遗产介绍

• 张骞墓官方微博

• 张骞墓微信公众号

• 墓葬

• 石兽

交河故城

• 2016国际马拉松赛吐鲁番站 在“最美废墟”开跑

• 交河故城文管所充分发挥爱国主义教育基地作用积极做好民族团结各项工作

• 交河故城开展清明节消防安全检查工作

• 交河城独特的建筑方式

• 交河故城文管所开展文物保护宣传月活动

• 交河城市史纲

• 交河故城的现状及保护

• 唐代以前我国西域种植葡萄历史疏证

• Jiaohe Ruins

• 丝路古城:最宏伟的城

• 新疆文物局局长王卫东赴昌吉州、 吐鲁番市调研文物工作

• 重返高昌国

• 夜游交河 掀开妳的神秘面纱

• 旅游信息

• 遗产介绍

• 新疆六遗产保护焕发生机(图)

• 饮马交河下 回望高昌城(丝路·足迹)

• 丝绸之路申遗成功 对于新疆是新的起点而非终点

• 吐鲁番高昌故城、交河故城申遗

• 交河故城的光与影

• 林梅村:龟兹王城古迹考

• 交河故城文管所及时开展景区树木防虫工作

• 交河故城文管所依托徒步活动开展文保宣传

• 巩固申遗成果 宣传文物旅游——吐鲁番“交河行”竞步活动成功举办

• 交河故城三期抢险加固工程全面完工

• 吐鲁番召开丝绸之路(吐鲁番段)申报世界文化遗产工作座谈会

• 旅游提示

• 交河故城景区开展暴恐袭击应急处置演练

• 交河故城环城道路绿化工作进展顺利

• 吐鲁番地区举办交河故城、高昌故城申遗成功庆祝活动

阿克亚塔斯

• 遗产介绍

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 阿克亚塔斯遗址

• 遗址鸟瞰

• Akyrtas城堡——阿拉伯人石殿

• 城墙遗址

• 遗址图片

• 遗址图片

• 遗址图片

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 阿克亚塔斯石城

• 哈萨克斯坦南部人迹罕至的世界遗产-红色石城阿克雅达斯

• 近邻哈萨克斯坦

• 阿克亚塔斯遗址鸟瞰

• 阿克亚塔斯遗址航拍

• 阿克亚塔斯遗址区位图

• 阿克亚塔斯遗址图片

• 阿克亚塔斯遗址图片

• 阿克亚塔斯遗址图片

• IICC-X组织协调中方专家赴哈萨克斯坦五处遗产点现场考察调研

• 林梅村:怛逻斯城与唐代丝绸之路

• 林梅村关于阿克亚塔斯(Akyrtas)遗址的描述

• 阿克亚塔斯遗址航拍

• Site of Akyrtas

• 丝绸之路:从长安到天山全攻略 | 丝路申遗成功五周年特辑

阿克托贝遗址

库兰遗址

• 遗产介绍

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 库兰遗址

• 库兰遗址鸟瞰

• 库兰(Culan)古城遗址

• 遗址现状

• 遗址鸟瞰

• 考古

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• ГОРОДИЩЕ КУЛАН

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 近邻哈萨克斯坦

• 库兰遗址文物

• 库兰遗址文物

• 库兰遗址鸟瞰

• 库兰遗址鸟瞰

• 从哈萨克斯坦考古学家的视角看丝绸之路

• Site of Kulan

• 丝绸之路:从长安到天山全攻略 | 丝路申遗成功五周年特辑

• 库兰遗址卫星图2021

彬县大佛寺石窟

• 省文物局副局长周魁英解读“丝路申遗”成功一周年

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 彬县大佛寺石窟

• 彬县大佛寺差点给长武了?长武有塔却无塔,豳州无塔却有塔!

• 走进彬县大佛寺

• “丝路申遗”成功一周年 免费遗产点仍免费

• 中国古迹遗址保护协会石窟专委会召开理事会暨石窟窟檐保护研讨会

• 张锦秋调研大佛寺景区规划工作

• 陕西省志中描述的彬县大佛寺

• 彬县召开大佛寺石窟学术报告会

• 丝绸之路北道地标 彬县大佛寺石窟

• 国庆丰收季:彬县大佛寺旅游效应带动村民致富

• 元旦小长假彬县大佛寺游客火爆

• 陕西第一大佛 彬县大佛寺雄伟壮丽

• 国家文物局副局长童明康 在彬县大佛寺调研

• 历经8年彬县大佛寺成功申遗 咸阳景点首次入选

• “丝绸明珠”彬县大佛寺申遗倒计时

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 彬县大佛寺 中国大唐石窟艺术奇观

• 武皇帝 文谪仙 “二李”成就大佛寺

• 管理办法

• 彬长矿业集团积极推进大佛寺景区开发建设

• 重走丝绸之路陕西段:佛教明珠彬县大佛寺石窟

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 游客服务

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 陕西省旅游局局长杨忠武到彬县大佛寺调研景区规划建设情况

• 咸阳彬县大佛寺石窟成功入选世界文化遗产名录

• 为保护彬县大佛寺石窟312国道曾改线

塔尔加尔遗址

• 西安境外丝路档案征集取得新突破

• 遗址介绍

• 尚永琪:塔尔加尔古城考察

• 中亚:古丝路书写新传奇(丝路观察)

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• [视频]丝路·发现:走进塔尔加尔古城

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 塔尔加尔遗址

• 塔尔加尔遗址

• 塔尔加尔遗址

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• 中哈吉跨境自驾游首发团成功“试水”,你还不赶紧加入!

• РУИНЫ ГОРОДИЩА ТАЛГАР

• 《丝绸之路的起源》后记

• 【清源独家现场观察】预热|精华看点,一篇带你轻松看懂2017世界遗产大会

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 清源讲堂第十四期:“濒危世界遗产” 的故事

• 发现丝绸之路世界文化遗产之美——甘肃篇

• 近邻哈萨克斯坦

• 大型创意纪录片《丝路大遗址》震撼启动!

• 塔尔加尔遗址图片

• 塔尔加尔遗址文物

• 塔尔加尔遗址文物

• 塔尔加尔遗址铁器

• 塔尔加尔遗址青铜器

• 津桥春水浸红霞 —— “一带一路”上的中国艺术风采

• Site of Talgar

小雁塔

• 省文物局副局长周魁英解读“丝路申遗”成功一周年

• 遗产介绍

• 小雁塔的百年穿越

• 朱鸿:小雁塔

• 惊艳古城!小雁塔初冬才真是又美又清净|落幕

• 中国陶瓷美术史课程----小雁塔博物馆之行

• 西安小雁塔内古砖是什么模样?

• 小雁塔:见证丝绸之路的兴衰

• 唐代书法拓片欣赏《小雁塔碑》

• 西安大雁塔小雁塔倾斜、沉降等“变形”量趋稳

• 西安小雁塔抗震与保护国际学术研讨会

• 游客服务

• 小雁塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 小雁塔官方网站

• 小雁塔官方微博

• 小雁塔微信公众号

• 遗产介绍

• 建筑

• 碑刻

• 历史沿革

• 出土文物

• 西安市文化遗产监测管理中心揭牌,管理监测大雁塔等5处世界文化遗产点

• 小雁塔

• 丝绸之路申遗大事记

• 余红健:博物馆发展核心问题在于“以人为本”

• 遗产范围

• 世遗名录,下一个谁进?——陕西申遗观察之一

• 大雁塔小雁塔兴教寺塔 西安的这些唐塔你去过几个?

• 盘点中国境内陆上丝绸之路世界文化遗产

奥尔内克遗址

大雁塔

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 大雁塔

• 大雁塔的百年穿越

• 柯国昌:唐大慈恩寺遗址

• 陕西“5·18国际博物馆日”放大招

• 玄奘手植娑罗树子树成功移植 将扎根大雁塔下(图)

• “丝路媒体名人陕西行”活动在陕西大雁塔启动

• 西安大雁塔游客爆棚 7层楼爬一个半小时

• 大雁塔景区母婴室方便游人

• 西安大雁塔 古朴迷人春色无边

• 一城一寺一塔 感受镜头中的绝美大雁塔

• 印度总理莫迪留言西安大慈恩寺

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 西安大雁塔小雁塔倾斜、沉降等“变形”量趋稳

• 西安市大雁塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 光耀千年大雁塔

• 从丝绸之路申遗成功 看西安文化遗产保护的大文章

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安国保文化遗产的变迁之路

• 大雁塔为什么叫“雁塔”:从健陀罗到长安

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 千年塔下玄奘遗体今安在?

• 大雁塔官方网站

• 大雁塔官方微博

• 遗产介绍

• 建筑

• 石刻

• 石碑

• 历史沿革

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

麦积山石窟

• 麦积山第一高僧——杯度,竟然有这么多传奇故事

• 麦积山石窟:见证丝绸之路佛教东传的足迹

• 麦积山石窟实拍图,值得珍藏

• 不为人知的丝路:麦积山石窟里的凄凉爱情故事

• 丝绸之路上的石刻圣迹

• 木工文得权与麦积山石窟

• 国家级风景名胜区麦积山总体规划通过省级评审

• 麦积山石窟期待通过数字化实现“容颜永驻”

• 带你走进甘肃 领略三大石窟艺术魅力

• 麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

• 国家文物局专家组到甘肃检查丝绸之路申遗工作

• 麦积山石窟将建艺术科研基地

• 麦积山石窟:在生态平衡中保护文物与动物的“共同家园”

• 麦积山雪景

• 麦积山石窟:携世俗之美的佛教艺术

• 研究表明:麦积山石窟或为皇家石窟始祖

• 甘肃麦积山石窟"数字化" 续说千年佛教文化

• 重走丝绸之路甘肃段:麦积山石窟展多世纪佛教艺术

• 麦积山石窟的“东方蒙娜丽莎”

• 麦积山:佛教中国化从佛像右肩“开始”

• 甘肃天水麦积山石窟临摹抢救千年佛教艺术

• 游客服务

• 央视五集大型纪录片《麦积山石窟》5月16日开始在CCTV第二次播出

• 麦积山风景名胜区总体规划正式上报国务院审批

• 麦积一上,就到敦煌,中国两大石窟开通旅游专列

• 麦积山之春

• 建筑艺术

• 石窟文化

• 辉煌的历程——麦积山风景名胜区25周年成就

• 麦积山石窟2015年文化遗产日活动丰富多彩

卡拉摩尔根遗址

兴教寺塔

• 省文物局副局长周魁英解读“丝路申遗”成功一周年

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 兴教寺塔

• 王建明:兴教寺;低调内敛的佛教名寺

• 柯国昌:西安兴教寺掠影

• 【长安寺庙】兴教寺

• 兴教寺珍藏古巴利文刻写“贝叶经”

• “丝路申遗”成功一周年 免费遗产点仍免费

• 首届丝路佛教文化发展论坛在护国兴教寺举行

• “孙悟空”参访陕西兴教寺 为唐三藏玄奘法师清扫墓塔

• 西安兴教寺举办宽池法师荣膺方丈升座庆典法会

• 兴教寺申遗后的保护与宣传

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 兴教寺塔随丝绸之路入围世遗名录 传承玄奘精神

• 玄奘:古印度人怎样评价唐太宗

• 探寻玄奘足迹 品悟中印友谊

• 试说玄奘所见的婆罗门教

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 游客服务

• 兴教寺塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 从丝绸之路申遗成功 看西安文化遗产保护的大文章

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 兴教寺塔:玄奘俩弟子抢真传 曾上演“窃听风云”

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 玄奘大师塔 中国最古的砖砌仿木构盛唐舍利塔

• 玄奘灵塔遭受滑坡威胁(图)

• 千年塔下玄奘遗体今安在?

• 国家申遗办专家来长安区考察兴教寺丝路申遗工作

• 玄奘塔前遐思

景峰,陕西省眉县人,2014年于清华大学建筑学院获工学博士学位,现任联合国教科文组织世界遗产中心(巴黎)亚洲和太平洋部主任,全面负责1972年《世界遗产公约》在亚太地区47个国家和14个办事处的国际合作活动。长期从事世界遗产领域相关国际组织(UNESCO、ICCROM、ICOMOS与IUCN等)的合作,致力于将教科文组织及国际遗产保护专业机构的重要宪章及准则文件介绍到中国文化与自然遗产保护界。

过去26年来的职业经历,既有世界遗产的保护和管理经验,又有国际组织的多边合作。先后主持教科文组织对伊朗巴姆地区文化遗产震后重建的国际保护项目、教科文组织南亚和东南亚地震与海啸灾害紧急应变活动、丝绸之路系列跨境申报世界遗产项目、世界遗产小岛屿国家能力建设项目、全球多个世界遗产信托基金项目(澳、意、日、荷、挪、瑞、韩等国);并先后担任第28届世界遗产大会总协调员、《世界遗产》杂志编委、ICCROM世界遗产能力建设项目协调员、亚太地区世界遗产2类机构和中心理事、总干事代表;ICOMOS文化旅游委员会和文化线路委员会专家委员。

在国内核心期刊和国际学术会议上共发表《丝绸之路系列跨境申报世界遗产的系统分析》、《丝绸之路文化线路系列跨境申遗研究》等论文20余篇。其中,论文《对教科文组织“保护城市历史景观建议书”的分析》获清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文。曾经在德国海德堡大学、英国伦敦大学学院、法国巴黎夏约高等研究中心、中国清华大学等做访问讲座。

汉魏洛阳城遗址(中国河南省)

隋唐洛阳城定鼎门遗址(中国河南省)

崤函古道石壕段遗址(中国河南省)

新安汉函谷关遗址(中国河南省)

汉长安城未央宫遗址(中国陕西省)

内容简介

世界遗产是联合国教科文组织的旗舰项目。像丝绸之路这样一条几乎囊括了所有遗产要素的文化线路,通过理论的创新与实践的探索,找到正确的切入点和适合的方法论,将这些无形多于有形的历史记忆碎片串联起来,重新展示它的历史风貌,讲述它优美的故事,这个梦想是可以实现的。

丝绸之路系列跨境申遗是一个创新的途径,也是世界遗产委员会推广“顶层指导”的最佳实践。秉承“和而不同、求同存异”的传统文化理念,在不同政治制度、宗教背景、民族特性、语言文化和参差不齐的经济基础上进行的多国合作,开创了世界遗产领域的新篇章。在当今倡导文化多样性、文明间对话和国际交流的大背景下,有着深远意义。通过跨境申遗这样一个错综复杂的国际合作过程,丝绸之路作为全人类共同遗产的文化意义得到重新认可。亚洲国家尤其是中国和中亚五国,通过这样一个跨境合作,加深了解,增强互信,为今后进一步开展区域合作、追求可持续发展打下了坚实的基础。希望通过本书,使更多的人关注世界遗产保护事业。

最新评论

分类信息

作者:景峰

张骞墓

• 张骞墓的申遗记忆

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 张骞墓

• 城固张骞墓三维建模整个过程

• 汉博望侯张骞墓

• 【精选讲词】张骞墓前话石虎

• 【张骞墓精选讲词】承载历史的丰碑

• “丝绸之路”上的文物与遗址,全扫描!

• 全国文物安全管理培训班(陕西片区)在汉中举行

• 国家文化部雒树刚部长来张骞墓调研

• 张骞故里:丝路精神代代相传

• 张骞墓 闻道寻源使 从此天路回

• 游客服务

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 张骞墓申遗取得阶段性成果

• 领导专家视察指导张骞墓申遗工作

• 文化部副部长、国家文物局局长励小捷来城调研张骞墓申遗工作

• 张骞墓申遗主题油画摄影作品展受欢迎——传播张骞事迹 感受魅力城固

• 张骞墓申报世界文化遗产备忘录

• 世界文化遗产张骞墓:文物保护有迹可循 让群众享受申遗“红利”

• 张骞后人们的愿望 探访张骞墓公祭现场

• 张骞墓出土封泥亮相丝路文物展

• 张骞故里庆祝张骞墓成功入选“世界文化遗产名录”

• 管理办法

• 遗产介绍

• 张骞墓官方微博

• 张骞墓微信公众号

• 墓葬

• 石兽

交河故城

• 交河故城文管所充分发挥爱国主义教育基地作用积极做好民族团结各项工作

• 交河故城开展清明节消防安全检查工作

• 交河城独特的建筑方式

• 交河故城文管所开展文物保护宣传月活动

• 交河城市史纲

• 交河故城的现状及保护

• 唐代以前我国西域种植葡萄历史疏证

• Jiaohe Ruins

• 丝路古城:最宏伟的城

• 新疆文物局局长王卫东赴昌吉州、 吐鲁番市调研文物工作

• 重返高昌国

• 夜游交河 掀开妳的神秘面纱

• 旅游信息

• 遗产介绍

• 新疆六遗产保护焕发生机(图)

• 饮马交河下 回望高昌城(丝路·足迹)

• 丝绸之路申遗成功 对于新疆是新的起点而非终点

• 吐鲁番高昌故城、交河故城申遗

• 交河故城的光与影

• 林梅村:龟兹王城古迹考

• 交河故城文管所及时开展景区树木防虫工作

• 交河故城文管所依托徒步活动开展文保宣传

• 巩固申遗成果 宣传文物旅游——吐鲁番“交河行”竞步活动成功举办

• 交河故城三期抢险加固工程全面完工

• 吐鲁番召开丝绸之路(吐鲁番段)申报世界文化遗产工作座谈会

• 旅游提示

• 交河故城景区开展暴恐袭击应急处置演练

• 交河故城环城道路绿化工作进展顺利

• 吐鲁番地区举办交河故城、高昌故城申遗成功庆祝活动

阿克亚塔斯

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 阿克亚塔斯遗址

• 遗址鸟瞰

• Akyrtas城堡——阿拉伯人石殿

• 城墙遗址

• 遗址图片

• 遗址图片

• 遗址图片

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 阿克亚塔斯石城

• 哈萨克斯坦南部人迹罕至的世界遗产-红色石城阿克雅达斯

• 近邻哈萨克斯坦

• 阿克亚塔斯遗址鸟瞰

• 阿克亚塔斯遗址航拍

• 阿克亚塔斯遗址区位图

• 阿克亚塔斯遗址图片

• 阿克亚塔斯遗址图片

• 阿克亚塔斯遗址图片

• IICC-X组织协调中方专家赴哈萨克斯坦五处遗产点现场考察调研

• 林梅村:怛逻斯城与唐代丝绸之路

• 林梅村关于阿克亚塔斯(Akyrtas)遗址的描述

• 阿克亚塔斯遗址航拍

• Site of Akyrtas

• 丝绸之路:从长安到天山全攻略 | 丝路申遗成功五周年特辑

阿克托贝遗址

库兰遗址

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 库兰遗址

• 库兰遗址鸟瞰

• 库兰(Culan)古城遗址

• 遗址现状

• 遗址鸟瞰

• 考古

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• ГОРОДИЩЕ КУЛАН

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 近邻哈萨克斯坦

• 库兰遗址文物

• 库兰遗址文物

• 库兰遗址鸟瞰

• 库兰遗址鸟瞰

• 从哈萨克斯坦考古学家的视角看丝绸之路

• Site of Kulan

• 丝绸之路:从长安到天山全攻略 | 丝路申遗成功五周年特辑

• 库兰遗址卫星图2021

彬县大佛寺石窟

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 彬县大佛寺石窟

• 彬县大佛寺差点给长武了?长武有塔却无塔,豳州无塔却有塔!

• 走进彬县大佛寺

• “丝路申遗”成功一周年 免费遗产点仍免费

• 中国古迹遗址保护协会石窟专委会召开理事会暨石窟窟檐保护研讨会

• 张锦秋调研大佛寺景区规划工作

• 陕西省志中描述的彬县大佛寺

• 彬县召开大佛寺石窟学术报告会

• 丝绸之路北道地标 彬县大佛寺石窟

• 国庆丰收季:彬县大佛寺旅游效应带动村民致富

• 元旦小长假彬县大佛寺游客火爆

• 陕西第一大佛 彬县大佛寺雄伟壮丽

• 国家文物局副局长童明康 在彬县大佛寺调研

• 历经8年彬县大佛寺成功申遗 咸阳景点首次入选

• “丝绸明珠”彬县大佛寺申遗倒计时

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 彬县大佛寺 中国大唐石窟艺术奇观

• 武皇帝 文谪仙 “二李”成就大佛寺

• 管理办法

• 彬长矿业集团积极推进大佛寺景区开发建设

• 重走丝绸之路陕西段:佛教明珠彬县大佛寺石窟

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 游客服务

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 陕西省旅游局局长杨忠武到彬县大佛寺调研景区规划建设情况

• 咸阳彬县大佛寺石窟成功入选世界文化遗产名录

• 为保护彬县大佛寺石窟312国道曾改线

塔尔加尔遗址

• 遗址介绍

• 尚永琪:塔尔加尔古城考察

• 中亚:古丝路书写新传奇(丝路观察)

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• [视频]丝路·发现:走进塔尔加尔古城

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

• 历史沿革

• 塔尔加尔遗址

• 塔尔加尔遗址

• 塔尔加尔遗址

• 遗产范围

• 丝路航班的“油味儿”

• 中哈吉跨境自驾游首发团成功“试水”,你还不赶紧加入!

• РУИНЫ ГОРОДИЩА ТАЛГАР

• 《丝绸之路的起源》后记

• 【清源独家现场观察】预热|精华看点,一篇带你轻松看懂2017世界遗产大会

• 史上最权威的丝绸之路介绍

• 这个近邻,熟悉而又陌生

• 清源讲堂第十四期:“濒危世界遗产” 的故事

• 发现丝绸之路世界文化遗产之美——甘肃篇

• 近邻哈萨克斯坦

• 大型创意纪录片《丝路大遗址》震撼启动!

• 塔尔加尔遗址图片

• 塔尔加尔遗址文物

• 塔尔加尔遗址文物

• 塔尔加尔遗址铁器

• 塔尔加尔遗址青铜器

• 津桥春水浸红霞 —— “一带一路”上的中国艺术风采

• Site of Talgar

小雁塔

• 遗产介绍

• 小雁塔的百年穿越

• 朱鸿:小雁塔

• 惊艳古城!小雁塔初冬才真是又美又清净|落幕

• 中国陶瓷美术史课程----小雁塔博物馆之行

• 西安小雁塔内古砖是什么模样?

• 小雁塔:见证丝绸之路的兴衰

• 唐代书法拓片欣赏《小雁塔碑》

• 西安大雁塔小雁塔倾斜、沉降等“变形”量趋稳

• 西安小雁塔抗震与保护国际学术研讨会

• 游客服务

• 小雁塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 小雁塔官方网站

• 小雁塔官方微博

• 小雁塔微信公众号

• 遗产介绍

• 建筑

• 碑刻

• 历史沿革

• 出土文物

• 西安市文化遗产监测管理中心揭牌,管理监测大雁塔等5处世界文化遗产点

• 小雁塔

• 丝绸之路申遗大事记

• 余红健:博物馆发展核心问题在于“以人为本”

• 遗产范围

• 世遗名录,下一个谁进?——陕西申遗观察之一

• 大雁塔小雁塔兴教寺塔 西安的这些唐塔你去过几个?

• 盘点中国境内陆上丝绸之路世界文化遗产

奥尔内克遗址

大雁塔

• 大雁塔

• 大雁塔的百年穿越

• 柯国昌:唐大慈恩寺遗址

• 陕西“5·18国际博物馆日”放大招

• 玄奘手植娑罗树子树成功移植 将扎根大雁塔下(图)

• “丝路媒体名人陕西行”活动在陕西大雁塔启动

• 西安大雁塔游客爆棚 7层楼爬一个半小时

• 大雁塔景区母婴室方便游人

• 西安大雁塔 古朴迷人春色无边

• 一城一寺一塔 感受镜头中的绝美大雁塔

• 印度总理莫迪留言西安大慈恩寺

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 西安大雁塔小雁塔倾斜、沉降等“变形”量趋稳

• 西安市大雁塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 光耀千年大雁塔

• 从丝绸之路申遗成功 看西安文化遗产保护的大文章

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安国保文化遗产的变迁之路

• 大雁塔为什么叫“雁塔”:从健陀罗到长安

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 千年塔下玄奘遗体今安在?

• 大雁塔官方网站

• 大雁塔官方微博

• 遗产介绍

• 建筑

• 石刻

• 石碑

• 历史沿革

• 丝绸之路联合申遗成功 陕西卫视丝路万里行活动7月起航

麦积山石窟

• 麦积山石窟:见证丝绸之路佛教东传的足迹

• 麦积山石窟实拍图,值得珍藏

• 不为人知的丝路:麦积山石窟里的凄凉爱情故事

• 丝绸之路上的石刻圣迹

• 木工文得权与麦积山石窟

• 国家级风景名胜区麦积山总体规划通过省级评审

• 麦积山石窟期待通过数字化实现“容颜永驻”

• 带你走进甘肃 领略三大石窟艺术魅力

• 麦积山:众佛之国 娑婆世界的“东方雕塑馆”

• 国家文物局专家组到甘肃检查丝绸之路申遗工作

• 麦积山石窟将建艺术科研基地

• 麦积山石窟:在生态平衡中保护文物与动物的“共同家园”

• 麦积山雪景

• 麦积山石窟:携世俗之美的佛教艺术

• 研究表明:麦积山石窟或为皇家石窟始祖

• 甘肃麦积山石窟"数字化" 续说千年佛教文化

• 重走丝绸之路甘肃段:麦积山石窟展多世纪佛教艺术

• 麦积山石窟的“东方蒙娜丽莎”

• 麦积山:佛教中国化从佛像右肩“开始”

• 甘肃天水麦积山石窟临摹抢救千年佛教艺术

• 游客服务

• 央视五集大型纪录片《麦积山石窟》5月16日开始在CCTV第二次播出

• 麦积山风景名胜区总体规划正式上报国务院审批

• 麦积一上,就到敦煌,中国两大石窟开通旅游专列

• 麦积山之春

• 建筑艺术

• 石窟文化

• 辉煌的历程——麦积山风景名胜区25周年成就

• 麦积山石窟2015年文化遗产日活动丰富多彩

卡拉摩尔根遗址

兴教寺塔

• 丝绸之路申报世界遗产项目介绍

• 兴教寺塔

• 王建明:兴教寺;低调内敛的佛教名寺

• 柯国昌:西安兴教寺掠影

• 【长安寺庙】兴教寺

• 兴教寺珍藏古巴利文刻写“贝叶经”

• “丝路申遗”成功一周年 免费遗产点仍免费

• 首届丝路佛教文化发展论坛在护国兴教寺举行

• “孙悟空”参访陕西兴教寺 为唐三藏玄奘法师清扫墓塔

• 西安兴教寺举办宽池法师荣膺方丈升座庆典法会

• 兴教寺申遗后的保护与宣传

• 陕西省文物局安排部署陕西省丝路申遗工作

• 兴教寺塔随丝绸之路入围世遗名录 传承玄奘精神

• 玄奘:古印度人怎样评价唐太宗

• 探寻玄奘足迹 品悟中印友谊

• 试说玄奘所见的婆罗门教

• 丝绸之路:人类文明交往的历史足迹

• 游客服务

• 兴教寺塔缓冲区建设高度控制专项规划简要说明

• 从丝绸之路申遗成功 看西安文化遗产保护的大文章

• 陕西丝绸之路申遗的民生情怀

• 西安市媒体就丝路申遗采访专家陈同滨教授

• 兴教寺塔:玄奘俩弟子抢真传 曾上演“窃听风云”

• 西安市文物局、西安市世界遗产监测管理中心开展世界遗产监测管理检查工作

• 玄奘大师塔 中国最古的砖砌仿木构盛唐舍利塔

• 玄奘灵塔遭受滑坡威胁(图)

• 千年塔下玄奘遗体今安在?

• 国家申遗办专家来长安区考察兴教寺丝路申遗工作

• 玄奘塔前遐思